一、双角塑造:在身份褶皱里藏住时代的温度

刘晓庆用极具辨识度的表演,在两个女性角色中刻下了战争年代的人性印记。饰演永生娘时,她将戏份不多的母亲形象塑造成情感的锚点 —— 卖女前夜攥紧襁褓的指节泛白,面对革命者遗孤时眼神从犹豫到坚定的流转,把底层母亲 “舍亲女养烈士后代” 的抉择,化作无需台词的生命重量。这种克制的表演恰恰暗合了影片 “以情代史” 的创作理念,让革命叙事有了最朴素的人性根基。

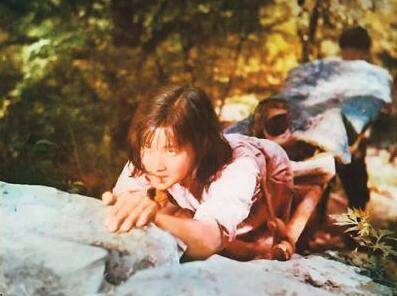

而何翠姑这一核心角色,更是刘晓庆表演生涯的标志性突破。她赋予游击队长的不是符号化的刚毅,而是层次分明的成长弧光:初见赵永生时持枪的警惕与救助伤员时的急切形成张力,得知身世后的震惊与认亲时的哽咽构成递进,最后重伤卧床时断续呼喊 “哥哥” 的虚弱,将 “英雄” 还原为有血有肉的女性。最震撼的 “跪抬担架” 戏中,她没有用激烈的表情宣泄痛苦,而是以膝盖蹭过石阶的钝痛质感、额角渗出的汗珠与紧抿的唇角,将翠姑的坚韧具象化 —— 这份表演的真实源于她为拍摄每日跪走黄山石梯的付出,膝盖的红肿最终化作银幕上震撼人心的艺术力量。

二、表演与叙事:双生花下的红色美学革新

刘晓庆的双角演绎,与影片 “两朵小花并蒂开” 的叙事设计形成精妙互文。她饰演的何翠姑与陈冲的赵小花,构成 “身份错位下的精神共鸣”:当翠姑在竹林中向小花倾诉身世困惑时,刘晓庆眼中的迷茫与陈冲眼底的关切交融,两个 “小花” 虽血缘有别,却在战争淬炼中达成了精神上的同构。这种表演上的呼应,恰好印证了影片对 “革命亲情” 的独特诠释 —— 比血缘更牢固的,是烽火中凝结的生命羁绊。

影片打破传统军事片 “宏大叙事” 的勇气,在刘晓庆的表演细节中得到极致体现。当翠姑作为区长开展工作时,她会下意识摩挲衣角的补丁,这个生活化的小动作消解了 “干部形象” 的刻板;而在战斗场景中,她持枪的姿势虽标准却带着女性特有的柔韧,与以往银幕上 “男性化” 的女英雄形成鲜明反差。这种表演上的 “去英雄化”,与影片将战争设为背景、聚焦个体命运的叙事策略完美契合,共同开拓了红色电影的审美新境。

配乐与表演的共振更成就了影史经典。《绒花》旋律响起时,刘晓庆跪行山路的背影与镜头的缓慢拉升形成史诗感,她没有刻意表现悲戚,却让每一步挪动都成为对 “青春吐芳华” 的注解。这种 “声画共生” 的表演方式,将革命牺牲转化为抒情诗般的意象,使影片既保留了红色叙事的厚重,又获得了超越时代的艺术感染力。

三、时代回响:表演背后的文艺突围密码

1979 年的中国影坛,《小花》的横空出世堪称思想解放的艺术注脚,而刘晓庆的表演正是这场突围的鲜活载体。在 “三突出” 创作范式尚未完全消解的背景下,她塑造的何翠姑打破了 “英雄必完美” 的桎梏 —— 会因身世流泪,会为战友担忧,这种 “不完美的英雄” 恰恰回应了时代对 “人性回归” 的渴求。影片送审时虽遇争议,却终因这种真实的表演力量与创新表达获得认可,斩获百花奖四项大奖,成为报晓中国电影春天的 “小花”。

刘晓庆的表演更暗合了影片对 “革命与人情” 的深层思考。当翠姑最终在病床上与亲哥哥相认,她眼中的泪水既是个人情感的释放,更是对战争造成骨肉分离的无声控诉。这种将个体悲喜与时代苦难相连的表演,让观众在感动于兄妹重逢的同时,更直面战争对人性的摧残。正如影片通过两个 “小花” 的命运交织,将宏大革命史拆解为可感知的个人记忆,刘晓庆的表演也让 “英雄” 走下神坛,成为观众可共情的精神符号。

时至今日,刘晓庆在《小花》中的表演仍具启示意义。她为角色付出的创作诚意,她对 “人性细节” 的执着捕捉,恰是当下影视创作最珍贵的品质。当《绒花》的旋律再度响起,那个跪行山路的背影不仅定格了一个时代的艺术追求,更证明了:真正的红色经典,永远是人性之光与理想之火的共生。