【版权申明:本文为@影吹斯汀 独家原创稿,未经许可不得以任何形式抄袭or转载,违者必究!】

过去几天里,由张律执导,白百合和王传君主演的东京国际电影节参赛作品《春树》话题度居高不下。全网聚焦的,是评奖结果有“不捧大女主捧男配”的嫌疑、以及制片人和导演疑似有孤立女演员的迷惑行为——至于电影本身,根本无人在意。

同样的现象,出现在今天(11月7日)公映的《日掛中天》身上。

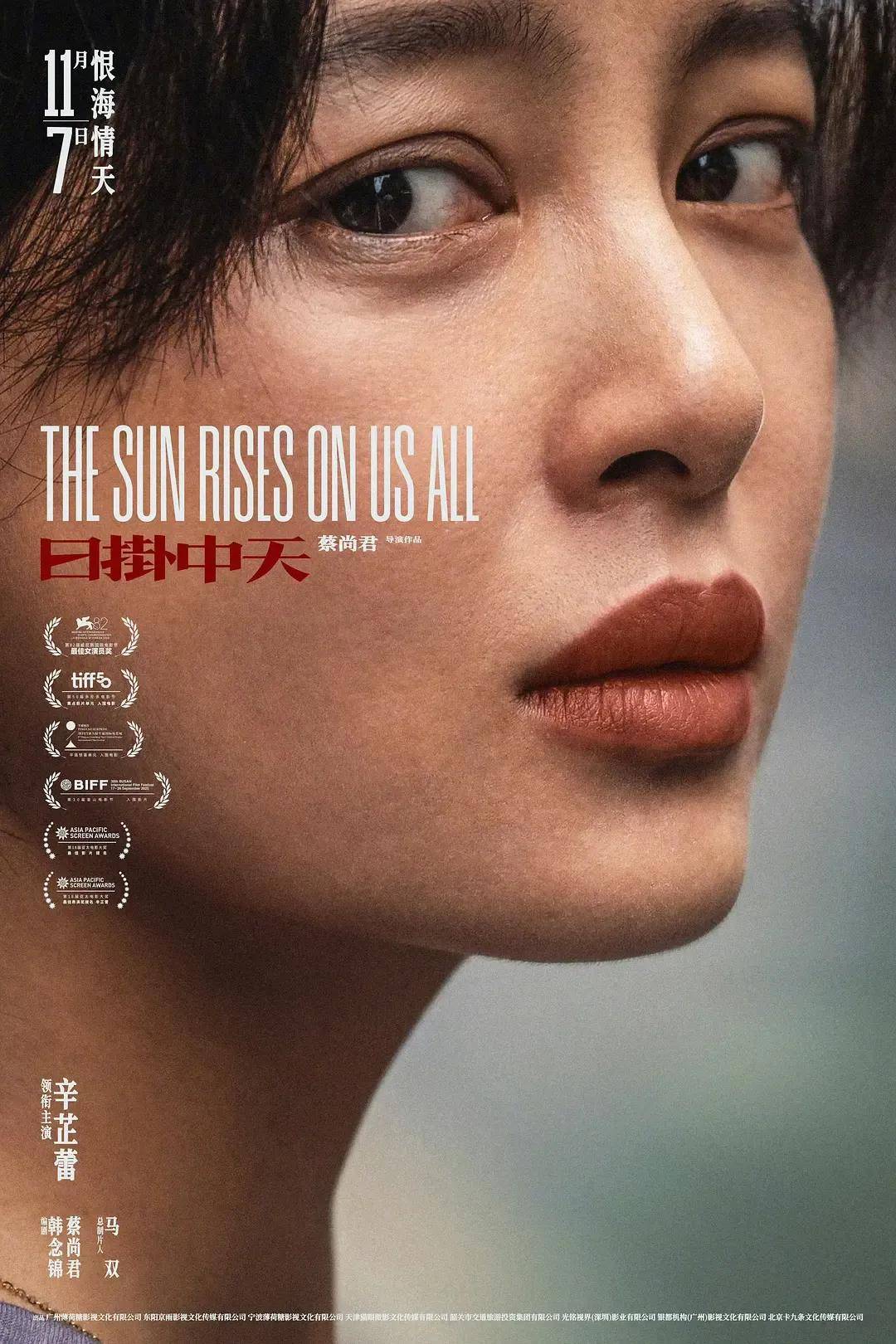

两个月前,辛芷蕾凭借本片荣膺威尼斯电影节最佳女演员,引爆国内网络。人们津津乐道于草根中女逆袭登顶的大女主叙事,“蕾后”升咖后由此可以艳压一众同期花的雌竞叙事;《日掛中天》上映当日,又出现了郝蕾阴阳辛芷蕾才不配位、辛芷蕾发微博反击的抓马剧情,再次引发社媒热议……

但以上一切的话题,其实都围绕着娱乐圈的明星神话、明星竞争展开,人们关心明星远多过关心《日掛中天》。

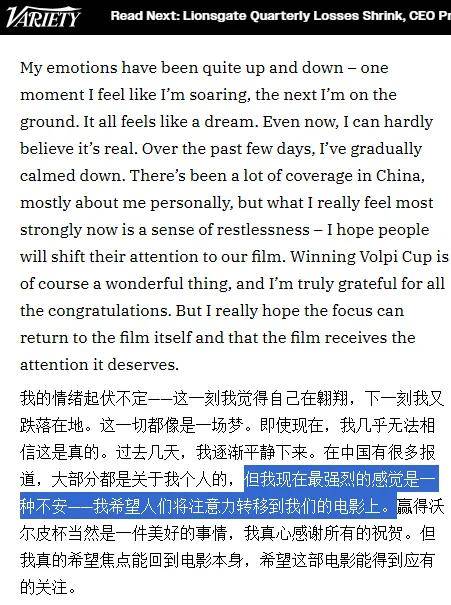

面对主演明星话题大于电影本身热度的倒错困境,辛芷蕾自己也感到不安。上个月,她在接受美媒《综艺》(Variety)采访时说,希望焦点回到电影本身;在电影上映当天发布的微博中也说,真心邀请希望所有关心这部电影的人走进影院。

但影片上映首日的表现,似乎也未能如她所愿。

两个月前的夺奖热潮中,《日掛中天》在各平台的“想看”人数未有大幅上升;如今正式公映,首日票房不到500万,排片占比16%并不算低,上座率却仅为1.6%,出现明显倒挂。猫眼和灯塔给出的最终票房预测,也仅在两三千万区间。

无论如何,公映首日,还是让我们聚焦这部集“电影节产品”和“狗血情节剧”两极争议于一身的话题电影,究竟算不算好片?

老辣的道德心理剧

《日掛中天》的片名取自粤剧《紫钗记》(原著汤显祖,改编唐涤生)中《剑合钗圆》段的唱词“日掛中天格外红,月缺终须有弥缝”,寓意破鏡重圓的希望與裂痕。而影片的故事也和《紫钗记》一样,围绕一对有着沉重过往的怨偶展开。

在广州,刚刚怀孕的美云(辛芷蕾 饰)偶遇胃癌晚期的前任葆树(张颂文 饰)。七年前美云车祸逃逸,葆树为她顶罪入狱,美云却因无法承受葆树恩情和自身愧疚的分量而远走。再度重逢,因过往的亏欠和背叛,美云深感愧疚,她半强行地收留了葆树。然而无论怎么赎罪,都无法抹平过往的一切……

《日掛中天》是一部收放都经过审慎计算、由演员精准演绎表现角色心绪变化、最终成功将情感爆发力顶到喷发的道德心理剧。而故事的核心张力,是建立在美云和葆树之间那笔无法清算的“债务”之上。

美云的道德亏空使她陷入无法逃避的偿债过程,但葆树无论如何都不可能轻易原谅,在一方自责折磨、另一方愤怒委屈的扭曲共生中。

这桩旧债,起初是许多场别扭诡异、有距离感的互动,逐渐发展成寥寥几场真心对真心、剖白自陈的灵魂对话,最终又在葆树重病、美云与现男友分手及流产等外部重压的“助力”下, 将故事推向了和《牯岭街少年杀人事件》类似的最后一刀。

别忘了,2011年蔡尚君荣获威尼斯最佳导演的《人山人海》,结尾也是一场大爆发。那次是主角老铁(陈建斌 饰)绝望之后策划的黑煤矿物理大爆炸,这次的《日掛中天》,则是美云面对葆树自觉永远无法还清情感债务,身心长期经受折磨重压,最终因葆树要离开成为压死骆驼最后一根稻草后,玉石俱焚的疯狂毁灭。

由暗流涌动的情感和道德煎熬为始,终于极端压抑悲痛之后的死亡冲动,《日掛中天》保留了蔡尚君过往现实主义作品的肃杀冷峻,也展现了角色更加复杂的心理流动。

同时,从开头对“重逢”有意去戏剧化的处理开始,《日掛中天》就奠定了技法上白描写实、叙事上抽丝剥茧的创作思路。

在一场场基本没有任何修饰的城市人流、房间内景中,仅仅通过简单的对话和人物设计、有限的事件转折,就达到了“此时无声胜有声” 的创作手法,即使抛开表演,这样的创作水平,也超出了寻常的“白板现实主义”作品范畴。

中国式的情感纠缠

除开创作技法上的成熟老练,《日掛中天》核心的表达内容:美云和葆树之间剪不断理还乱的情感纠葛,是非常现实主义、也是非常中国地域化的,其中渗透了某些中式伦理情义体系的精髓。

尽管已在威尼斯电影节斩获殊荣,但西方世界对《日掛中天》中角色和情境的理解,其实还是有一层隔膜。他们往往将美云的道德困境理解为“罪疚意识”为主导,而未必能完全体会到:她所背负的对葆树、葆树母亲的“欠债意识”,和罪疚感有着微妙但不可忽视的区别。

在传统中国夫妻传统的理想关系中,本就是“恩”在“爱”先。“恩爱”中的“恩”,指的是一种由深厚的关怀、付出与情义所产生的,类似于亲人之间的责任、体谅与感恩之情。

在特定的情形下,这样的关系甚至可能和亲子关系形成同构:试想一下,或许葆树自己也说不清爱的是美云,还是那个为美云甘愿自我献祭的崇高的自己;反过来,美云对葆树“纯倒贴式”的还债心理,也难说是纯为还人情,还是“以还债为借口继续在一起”。

就像中国的传统父母也常常说不清自己爱的是子女,还是用“对子女好”的名义攫取“情感债务”,满足自身的情感需求。

这种像糨糊一样难以捣匀划开的情感债务观,能够酝酿像酱缸一样混杂一切思绪和情感的复杂感受,配合着各种各样被“责任”意识纠缠的外部压力(比如片中美云的小三身份、来自婚内男性女儿的压力),赋予了《日掛中天》超过一般顶罪故事的沉重感,也将人物推到了极限。

在这个视角之下,美云面临的就是由于自己一时糊涂和葆树一时激情冲动,两人间的“恩”产生了永久不可抹平的巨大不对等,进而自身尊严被这种恩情完全吞噬的可怕局面。

可以说,《日掛中天》中非常中国化的情感模式,尽管看起来狗血,但不可否认它具有“社会解剖学”上的意义。它或许病态、扭曲,却也道出了这份病态和扭曲的根源——这可以算是本片作为现实主义电影最大的成就。

错位的电影节产品

当然,尽管作为“电影节产品”,《日掛中天》的设计足够到位,也获得了重量级国际奖项的认可。但如预期所料,影片仍不太可能获得出圈的社会反响和市场表现。

一方面,即使影片在有些地方有意克制了情感宣泄,但就大面上看,它仍摆脱不了“洒狗血”的痕迹。

情节桥段的设计上,《日掛中天》集车祸、顶罪、背叛、重病、三角恋、割腕、流产、刺杀于一体,苦难之密集已经近乎堆砌,怎一个惨字了得。人物屡次被压力逼到极限,于是影片很难摆脱为演员“飙戏”发挥故意创造极端情境、故意迎合电影节喜好的嫌疑。

影片中悲凉澎湃的情感涌动,到底是角色情感的自然生发,还是电影节产品出于评奖考量的计算?主创的动机不得而知,但至少,《日掛中天》对于相当一部分观众来说,是惨得有些过度且毫无意义了,惨得有几分像“知音体”,惨得难以从中找到一抹亮色。大家的日子已经不好过了,花钱去电影院里继续体会这暗无天日的绝望,又是图什么呢?

目前《日掛中天》首日相比排片倒挂的票房,很能说明公众的心理状态。

被批“狗血”不知所云、惨得过度、太过迎合电影节喜好还并非全部。另一方面,这部作品在太多方面,都和当今公众的审美潮流有所错位,更不符合当今舆论场中的“政治正确”,甚至可以说踩上了一些雷点——一是社会,二是性别。

《日掛中天》毕竟是一部在西方获奖的中国电影。虽然影片焦点不在社会经济议题,而在因个人选择造成的道德和情感困境,但毕竟手法质朴粗粝,整体的调子更是极其灰暗压抑,可能不免会激起“展现本国阴暗面,献媚西方”的负面评论。

不过比起性别方面的争议,上述的风险,可能就显得不值一提了。

影片讲述了两性怨侣相爱相恨的扭曲关系,其中不乏精神甚至肉体层面的暴力(葆树试图强奸),但却又显然不以展现性别困境为重点,比起“女性被压迫”的“版本叙事”,电影显然更偏向两个灵魂间玉石俱焚的互相凌虐。

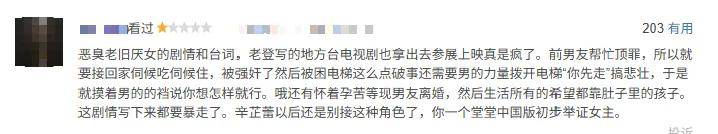

这种叙述,从电影设计的角度看,可以理解为超越了黑白分明的“性别压迫”框架,拥抱更加丰富、暧昧、真实的情感复杂性。但从女性观众的实际观感出发,却很容易引发“将女性低认知化”、“消费女性苦难”、“充满男味登味”的不适感;而被部分男性观众批评为“洗白犯罪女性”“洗白小三”,也不是不可想象。

和开头说的“明星主演大于电影本身”的话题一样,《日掛中天》这些可能出现、有些已经发生的争议,也再次证明了当下是一个属于议题和立场的时代。

无论如何,有奖项光环加持的《日掛中天》,能够被看见、被讨论,相对那些无人问津的电影节作品,已经算是一种幸运。

(文/阿拉纽特)