时光编辑部 | 日灼

电影应该相似音乐多过小说。

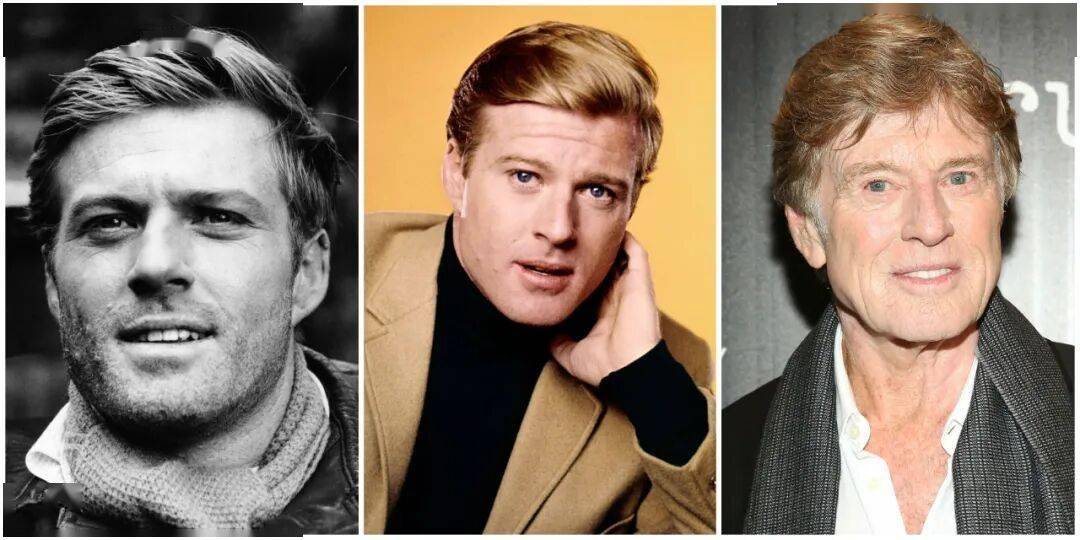

编者按:9月16日,我们告别罗伯特·雷德福。大部分影迷了解他作为好莱坞偶像的一面,但更应铭记他为独立电影做出的卓绝贡献。

他深知明星光环终会褪色,而真正的创作活力常在主流之外。于是,雷德福亲手创建了圣丹斯体系,从实验室到电影节,滋养了昆汀·塔伦蒂诺、史蒂文·索德伯格、亚历山大·佩恩等一批影迷们耳熟能详的电影人。今天,笔者就和大家聊聊这位明星的另一面——他是如何创办圣丹斯电影节,为光影留下永恒遗产。

廷帕诺戈斯山是美国犹他州的南北地理分界线,在白人造访之前,这里是印第安人狩猎和捕鱼的区域,优渥的地理环境孕育出多样的自然风貌,夏季时裸露的岩石与森林植被交错环绕,冬季降雪后又呈现出雪山景观。

1955年开始,考入科罗拉多大学的罗伯特·雷德福多次路过这片区域,这是他回到家乡洛杉矶圣莫尼卡的必经之路。很快,这里又成了他露营的目的地。

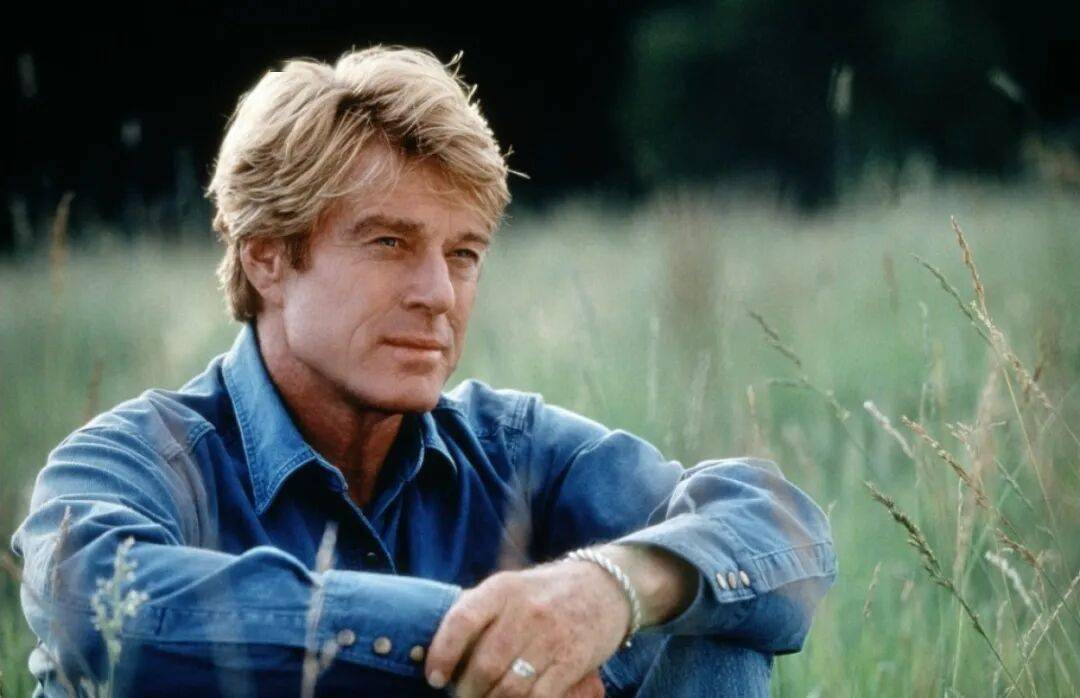

离开大学后,罗伯特·雷德福在佛罗伦萨学习过绘画,也在纽约百老汇舞台上表演,但犹他州的那片土地始终是他魂牵梦绕的地方,“我本能的知道哪里让我有家的感觉”。

罗伯特·雷德福的第一段婚姻,甚至娶了当地女孩萝拉·范·瓦格南。这对年轻夫妇从60年代初,便开始在这里购入土地。最初是从两亩开始,随着雷德福在好莱坞迎来事业的上升期,他名下的土地面积也在迅速扩张。

60年代末,当《虎豹小霸王》奠定罗伯特·雷德福的明星地位时,他对律师说:“我要买下一条峡谷。”

《虎豹小霸王》

这里成为雷德福平衡日益增长的名气与情绪失落的缓冲地带。这种失落一部分源自他艺术家的自我定位,雷德福曾经在欧洲试图以这种方式生活,但最终还是在百老汇里创出了名堂,并进入了好莱坞。

长期以来,罗伯特·雷德福以这片土地“看护者”的身份自居,并没有对外界过度暴露它的存在。但在名利场中待得越久,就越需要在自由的空气中寻找养分,随着《猛虎过山》《骗中骗》等一部部作品的成功,无论在商业号召力还是作品口碑上,70年代的好莱坞在某个维度属于雷德福。

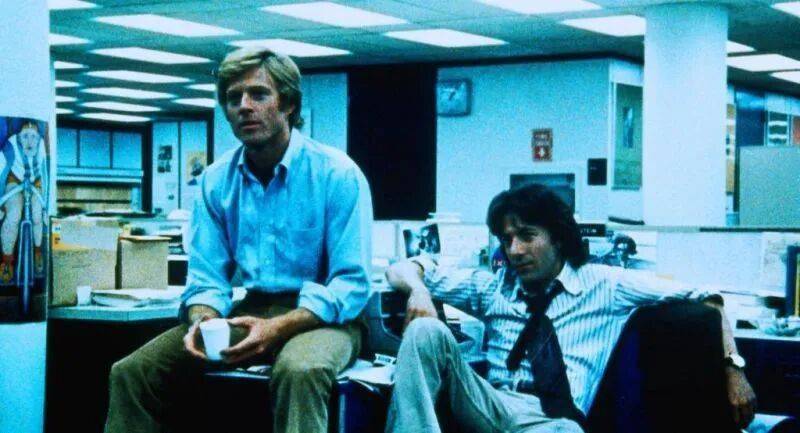

但就像《总统班底》中饰演的执拗记者,雷德福要在主流声音淹没自身之前,创造出某种对抗性的存在。

1978年,雷德福受邀,以理事会主席的身份参与了在盐湖城举办的“犹他州-美国电影节”,他意识到“圣丹斯”——以《虎豹小霸王》中雷德福的角色“太阳舞小子”(Sundance Kid)命名的这片自留地——也可以延展成一片艺术家自由创作的乐土,而不是用更具破坏性的商业开发来毁掉这里的自然风光。

《总统班底》,雷德福与达斯汀·霍夫曼

这一理念酝酿的同时,犹他州-美国电影节的名称却几次更迭,主办地也在犹他州的几座城市间来回折返。这反映出独立电影节运作时面临的种种困难,尤其是在经济层面,定位于独立电影便缺乏关注度,缺乏关注度便无法获得足够支撑运营的经济回报,恶性循环。

雷德福参与的这次,本是这个短命电影节的最后一届,好在在犹他州政府的支持下,临危接手的管理者依靠捐赠、赞助、广告等各种方式,才让它得以延续。

为什么还要举办?

70年代,“新好莱坞电影”运动如火如荼,一大批年轻电影人崭露头角,与此同时好莱坞也在这时迎来产业转型,从独立电影运动中接纳了一部分人才,同时强化了大片、大档期的概念。

这使得除了被接纳进制片厂制度的部分外,其他中低成本的独立电影依然被边缘化,因此只能借助主流市场之外的发行渠道争取机会,电影节的意义正在于此。除了产业背景,犹他州政府也希望电影节的存在能为这里带来更多机会。

几乎在同一时间,罗伯特·雷德福也将自己的理念与经验,付诸到了新项目“圣丹斯学院”上。

这个项目并非电影节,而是他构想已久的扶持实验室计划,通过筛选有潜力的项目,由雷德福明星光环聚集起来的行业人才与经验,对其进行支持和锻炼,这个项目的导师,不乏与他私交甚好的大导演西德尼·波拉克。这时恰逢雷德福的导演处子作《普通人》拿下奥斯卡最佳影片、最佳导演。

每年六月,学员们来到圣丹斯,进行为期三到四周的学习锻炼:对部分剧本场景实际拍摄,各个技术环节由专业人士保驾护航。除了专业的知识,技艺的磨炼,这里还为年轻电影人提供部分经济支持。

雷德福的独立电影愿景,可能比他预期的更早实现。

《北方》

《北方》于1983年获得奥斯卡最佳原创剧本提名,这部讲述危地马拉移民怀揣梦想,克服种种阻力来到美国的电影,是第一批得到圣丹斯学院支持的项目之一。

影片镜头对准当时主流电影中绝少提及的拉美移民,制作成本仅80万美元,圣丹斯学院的专业支持与背书,帮助影片在特柳赖德电影节首映,随后还漂洋过海来到戛纳展映,并最终走上奥斯卡的舞台。多年之后,这部影片已成为影史经典,修复完成的版本在今年年初回到它的福地——圣丹斯电影节进行展映。

但在当时,还有更多作品依旧被埋没。雷德福意识到需要一个平台、一个机会,让这些边缘化的电影被看到。

“我能够看到,也能感受到,还有其他声音存在,还有其他故事需要被讲述,但他们没有得到机会。所以我想,也许我们可以在不伤害行业的前提下,为它增添一些内容。”

因此,当再次濒临倒闭的美国电影节找上门时,罗伯特·雷德福没有犹豫太久。1985年,圣丹斯学院正式接管电影节并将其前缀改为“圣丹斯”。

接手后的第一年,只有大约150人来到圣丹斯电影节。“好莱坞一个人也没来,行业也没有给我任何资金支持。”

在好莱坞,人们普遍质疑这位明星的理想主义举动,觉得电影节不够商业化,还在封闭的摩门教地区举办,没有人愿意大冬天来到这个鬼地方。

但罗伯特·雷德福对独立电影的存在价值怀有信念般的热忱,同时坚信自己一手建立起的电影扶持模式可以为它们提供更多机会,从创作、实拍、技术支持再到提供电影节平台亮相,寻找发行渠道,最终为它找到观众。

这份坚持在1989年迎来重大转机。

那一年,26岁的独立电影人史蒂文·索德伯格完成了导演处子作《性、谎言和录像带》,这部私人化的电影数周内拍完,仅花费120万美元。在此之前,索德伯格只是在综艺节目幕后打杂的小角色。

《性、谎言和录像带》

当索德伯格带着影片拷贝来到圣丹斯首映时,影片主演彼得·盖勒抱怨放映场地根本不是一家影院,厅内的观众坐的居然是折叠椅。然而,当放映结束时已经没有人再关心随意摆放的折叠椅,影片对主角内心细腻、不留隐私的呈现,震撼了在场的每一个人。

之后的故事大家耳熟能详:看过影片后,米拉麦克斯影业与索德伯格达成发行合约,并将其送至戛纳国际电影节,那届陪审团主席维姆·文德斯对影片给予最高肯定——金棕榈大奖。影片最终在全球获得3000多万美元票房,仿佛一部成人童话。

对于圣丹斯电影节而言,《性、谎言和录像带》的成功是一则经典广告。这个产业事件证明了低成本、私人化的创作模式,可以是另一条独立于好莱坞之外的成功路线,这鼓励、孕育出随后北美独立电影运动的爆发,昆汀·塔伦迪诺、保罗·托马斯·安德森、凯莉·莱卡特、亚历山大·佩恩、凯文·史密斯们扛起了摄影机,而这一切的必经之路,正是圣丹斯电影节。

昆汀的成名作《落水狗》

罗伯特·雷德福却对眼前的变化非常冷静。“我得承认,这很有趣,但也很讽刺。我创办这一切是为了远离好莱坞,如今,好莱坞却找上门来。”

电影节的发展超出了他的预期,但他并没有将个人意志凌驾于管理团队的决策之上,而是保留一种老派的民主作风,观察着眼前发生的一切,并在公开场合批评由他一手创办的电影节。

他批评电影节过度品牌化:“我觉得只卖卫衣就够了,但团队一直在劝我,也许是我错了吧,但我对过度品牌化感到不适。”

他批评明星名流抢走了原本属于独立电影和导演的舞台:“这吞没了我们最初的意义,最终你只能看到派对、名人和帕丽斯·希尔顿,可这和圣丹斯有什么关系?”

圣丹斯的一场明星派对

某种程度上来说,罗伯特·雷德福的观点是正确的,如今的圣丹斯电影节早已不是只有几百人参与的行业边缘人派对,仅观影人次就达数万人,发行商要在这里避开繁杂活动、明星光环,挖掘出无名佳作比二十年前要更困难。从这里走出的凯文·史密斯就曾表示,如果《疯狂店员》是在00年代拍摄的,可能都无法入选圣丹斯。

这显然不是雷德福的初心所在:庆祝那些没有被庆祝的人,那些被忽略或未被发现的人,他们值得被发现。

在批评的声音背后,罗伯特·雷德福一直为圣丹斯的延续承受着巨大的经营压力,为了撑起规模越来越庞大的电影节,他不得不在这里开办其他有利可图的产业:首先是餐厅和度假村,后来是圣丹斯频道的诞生,通过卫星和电视网络将独立电影和纪录片送到小荧幕上,当然还有圣丹斯的衍生品,这也是一笔收入。

圣丹斯学院

这些盈利的其中一部分,确保了圣丹斯学院的非盈利性质。直到今天,艺术家依然可以带着项目来到这里,在导师的帮助下,向艺术创作迈出关键一步。

而这些事务,占据了这位好莱坞明星后半生的绝大部分时光。

罗伯特·雷德福原本可以继续享受明星光环,沉浸在镁光灯下无尽的掌声与仰望之中,或是在家乡圣莫尼卡静谧地看着66号公路来来往往的人群,但他却在为更高级的目标奋斗终身:为艺术(不止是电影)的多样性提供安全的空间。

雷德福曾经提到:“我天生有一双锐利的眼睛,我看事物时会看到不对劲的地方,会想哪里可以更好。”

现在,罗伯特·雷德福可以休息了,圣丹斯或许不再是当初的模样,但他点燃的那簇独立精神,依然还有火光。