【版权申明:本文为@影吹斯汀 独家原创稿,未经许可不得以任何形式抄袭or转载,违者必究!】

暑期档刚结束,在近日举行的阿那亚海浪电影周,某个以“暑期档电影市场启示录”为主题的论坛上,拍电影“降本”的问题,成为电影行业多位头部决策者关注的焦点。

中影集团董事长傅若清指出,鉴于目前单部影片票房破10亿都十分困难,目标是10亿级别票房的大片,应严格控制制作成本,不应超过2亿元,这样加上5000万至1亿的宣发投入,在财务上才比较安全;而目标票房是3亿级别的中等影片,制片成本应控制在5000万至8000万。

当然,《流浪地球2》这样的旗舰级项目除外

当然,《流浪地球2》这样的旗舰级项目除外

之后,华谊兄弟CEO王中磊也有回应:“他(傅董)私下跟我说,超过2亿预算不拍了。当然也有特殊的,比如郭帆的《流浪地球》,2亿确实做不了,我们认可,当然依然有机会把成本控制得更好。”

这场讨论,展现了大佬们对电影产业整体性危机的反思:市场景气度不比往常,投资动辄数亿的大制作屡屡折戟……在这种情况下,“拍电影要省钱”,应该成为行业的自救共识。

《南京照相馆》《捕风追影》的成本控制得到与会大佬称赞

《南京照相馆》《捕风追影》的成本控制得到与会大佬称赞

截至今天,2025年中国内地电影票房已经逼近400亿,相比去年同期反弹两成,也出现了《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》《南京照相馆》等大爆热片,但纵观行业整体,仍然是赔钱影片远多于赚钱影片,少数影片赚取了大部分票房,而多数投资则血本无归。

在少数赢家的光芒之下,多部制作成本不菲的大片,都已扑成“尸山血海”。

春节档,军事战争动作大片《蛟龙行动》仅斩获3.93亿票房,即使近期重剪为“特别版”重映,累计票房也仅为2000多万。根据主控方博纳影业上半年亏损10.56亿的惨淡财报,《蛟龙行动》的所谓10亿成本,恐怕并不太虚。

同在春节档,《封神第二部:战火西岐》斩获12.38亿票房,但根据出品方北京文化一季报的亏损情况推算,这部制作周期延宕太久的神话大片,单片累计成本很可能也已到达10亿级别,肯定面临巨额损失。

第三部扑街的春节档大片,是由中影集团主控出品的武侠电影《射雕英雄传:侠之大者》。影片全球票房收入约为7.1亿人民币,根据中影半年报中“创作业务板块”的大幅亏损,作为上半年集团唯一主控电影的《射雕》,成本也很可能和网传的4至5亿相差不远。

六月公映的全明星民国犯罪大片《酱园弄:悬案》显然也面临亏损,影片公映票房3.75亿,是导致主控方欢喜传媒半年报亏损1.022亿港币(约合9340万人民币)的主因。

要说成本数字更确实的亏损大片,要数暑期档上映的《东极岛》。早在五月,这部二战巨制就被著名美媒《截止日》(Deadline)报道制作成本为8000万美元(约合5.7亿人民币),而影片公映后票房不足4亿人民币,同样亏损惨重。

以上这些巨亏作品,无论品质高低,至少都是“能看出花了大钱”的绝对大片。但令人想不到的是,像《戏台》(4.1亿票房)这样看着投资不算太大、票房也还不错的“中等体量”电影,由于花钱太多,单算分账票房,也很有可能亏损。

上个月,《戏台》导演兼主演陈佩斯的儿子陈大愚在微博回复网友时,称影片总花费(含宣发)高达2亿,引发热议。

网友普遍很难想象:这样一部仅在开头有少量战争场面、其余绝大多数场景限于室内的非特效大片,为何也要花费2亿?

其实不止今年,在网友中间,有关新闻里国产电影成本过高、令人难以理解的声音早已有之,比如“《满江红》成本5亿”“《热辣滚烫》成本3.5亿”等不见确切出处的网络流言,就曾多次引起网络质疑。

不过,国产商业电影的资本构成往往较为复杂,这使得通过单一公司的公开财务信息推算影片成本,有一定难度。

比起公开披露的数字,公众所知的国产电影的成本,大多来自小道消息,消息源不可靠是一个方面,就算数据属实,也难以判断数字是实际制作成本,还是在二级市场出卖份额的所谓“成本”……

总之,不少院线电影的财务细节,还很不透明。

但是,不论以上传闻数字的可信度如何,在中国拍电影太花钱,却是不争的事实。关于这点,有许多实锤的电影成本数字可以证明。

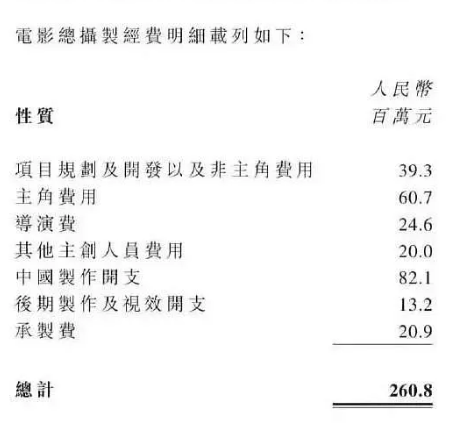

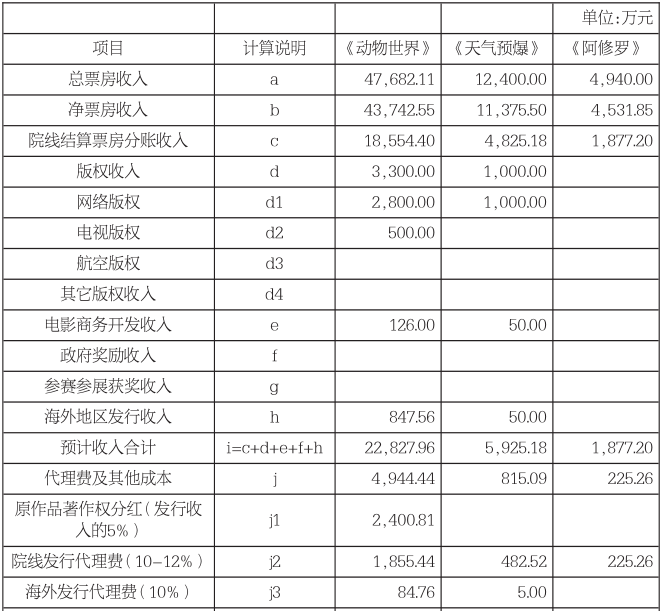

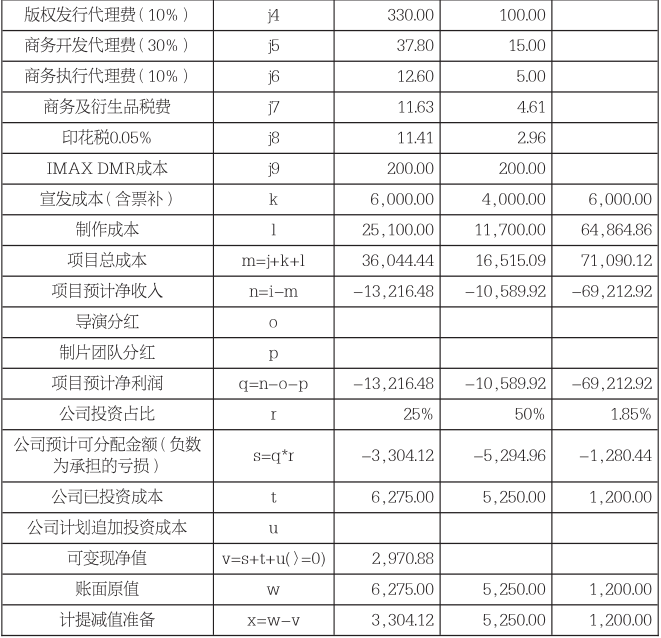

《红毯先生》的2.6亿摄制成本,载于欢喜传媒财报;《动物世界》3.6亿、《天气预爆》1.6亿、《阿修罗》7.1亿的项目总成本,更有参投方吉翔股份(现永杉锂业)的对上交所问询函的回复可证,极为详尽。

吉翔股份披露的这三部2018年上映的电影,最终均产生高额亏损。不过放在疫情前票房和观影人次年年创新高的时代背景下,有这样一些以高成本博高收益的冒险投资,倒还可以解释为行业扩张期的动物精神。

但现在毕竟是2025年,而不是2018年。放在如今这个大多数平庸商业电影失去市场底盘的大环境里,再大手大脚花钱,不精准评估市场定位、量入为出,显然就是自寻死路了。

尤其对比除好莱坞之外其他国家和地区普遍的商业片成本,更显得目前内娱拍电影太过大手大脚。

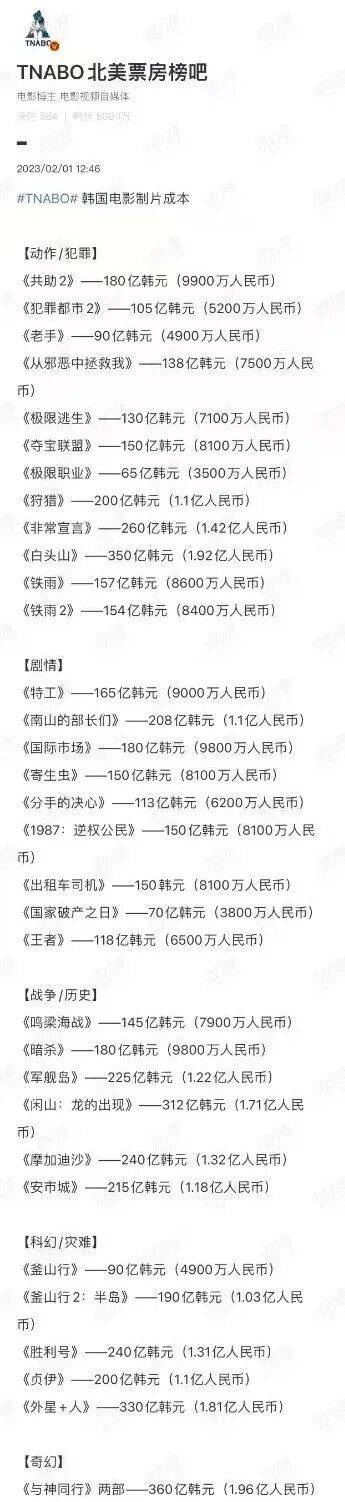

据网络资料显示,在电影工业发达的韩国,无论是场面宏大的古装战争题材,还是特效工作量繁多的科幻类型,抑或是阵容豪华的明星大片,成本至高不超过350亿韩元(约合人民币1.7亿)——放在中国,这恐怕是拍不了一线大片的水平。

更省钱的是日本。由于真人电影市场萎缩,日本电影产业早已养成了精打细算、小本经营的习惯。一般来说,即使有明星出演的类型片,成本不到两三亿日元(约为人民币千万量级)也是常规操作,即使是代表本国电影工业最高水平的大片,成本也是低得惊人。

巨星云集的东映豪华时代剧《传奇与蝴蝶》(2023)制作成本20亿日元(约合9600万人民币),几乎就是近二十年来日本真人大片的成本上限。

日本国民级怪兽IP的现象级大片《哥斯拉-1.0》在西方成为黑马,并击败一众好莱坞大片赢下奥斯卡最佳视觉效果奖,美媒普遍报道本片制作成本为1500万美元(约合1.06亿人民币)——但随后导演山崎贵却盖章认证不实,“要是有这么多钱就好了”。

和日本相似的,还有我国台湾地区。同样是由于本岛电影产业的萧条萎缩,近年最贵的台湾电影《缉魂》和《96分钟》均仅耗资1.6亿新台币(约合3760万人民币),并且,前者还是有大陆资本注入的合拍产物。

而像《周处除三害》这样大爆的强类型片,成本仅仅是6000万新台币(约合1410万人民币)而已——放在大陆,某些新导演的电影节艺术电影,成本可能都超过它了。

当然,中国大陆市场广大,在主演和主创酬劳方面的支出上,显然也要高出日韩和台湾地区许多。但在当下,大导和明星通过收取票房或利润分成代替高额的固定片酬,显然是片方更明智、更有利于行业大环境的选择。

据传冯小刚+赵丽颖的《向阳花》采取分红模式,成本极低

据传冯小刚+赵丽颖的《向阳花》采取分红模式,成本极低

并且抛开导演和主演的片酬不谈,考虑到各国各地区的物价和人力成本对比,单单只看摄制和后期成本,内娱的花销似乎也不该比日韩和台湾地区高这么多,如傅董所说,这里面当然有很多可压缩的空间。

“随便一个摄影组五十人起,一个演员带着三五个助理”的人力臃肿,物资和造景不精打细算的铺张浪费,前期剧本和分镜不细、导致拍摄和后期工作量的上升,以及“拍废了”总能得到兜底重来机会的随意……

针对这些问题,行业需要建立成熟的工业链条、科学的制片体系,并利用AI等科技手段优化制作流程,减少人力、物资与时间浪费……总之,只要想省钱,总有各种办法能省得出来。

说到底,还是以前的好日子过惯了。如果电影行业继续萎靡,资本流动不够充盈,把每一分钱花在刀刃上的技艺,自然就会被磨练出来。

当然,以上列举的种种乱象,还只能算是钱花得“不聪明”,事实上危害更大的,是以各种方式虚增成本的金融游戏,是广泛存在的剧组内部贪污。这些猫腻在此不多赘述,非一线从业者,也无从了解每个项目的具体情况,但这对电影产业的肌体健康,显然是巨大的毒瘤。

公开透明,钱尽其用,才是产业健康的标志。

中国电影产业,正在经历从粗放式增长向精细化运营的转型。那个堆砌明星阵容、或是随便一部大制作都能卖座的时代已一去不返。泡沫破裂,挤出水分,可以迫使行业回归理性,重新聚焦内容质量而非明星效应。

这个过程虽然痛苦,但长期来看,有利于行业行稳致远。

在这个过程中,除了制作层面需要“节俭”外,投资层面,建立理性投资氛围和合理投资回报预期的重要性,同样毋庸置疑。

就像傅董说的,不要觉得有少数爆款赚了大钱,就对自己投的电影项目收益抱有不切实际的幻想——投资者自己的市场嗅觉,也迫切需要提高。

当然,除了降本这样“节流”的做法之外,“开源”也很重要,比如开拓海外市场,比如在院线票房外,建立更多元化的收入结构……

不过,降本总归还是见效最快、并且首先要做的急事。

这不是可选题,而是关乎电影产业生死存续的必做题。

(文/阿拉纽特)