正在国内公映的《爱的暂停键》(原名:Loveable)是挪威女导演莉莉娅·英戈尔夫斯多蒂尔的长片首作。故事聚焦亲密关系中的主体间性问题,讲述都市女性在自我主体建设完毕之后所面对的困境。

作者提炼总结了生活中一个非常普遍的现象:亲人之间总是一言不合就情绪施暴,并以细腻的笔触展示挪威一对普通夫妻日常生活中的情绪施暴是怎样发生的。

本片题材处理上的突破在于:施暴者是女性。这一回在婚姻中受不了压迫、想要出走的人是丈夫。

主客体反转,这一定是女性深度确认主体性之后才会发生的故事。

娜拉出走146年后,影史头一回,女性在镜中照出的施暴者不是“父”而是自己。这是一次具里程碑意义的创作突围,女性故事终于跳脱出了受害者叙事,易卜生的挪威同乡为“女性困境”发掘了一个全新的视角和纬度。

我无比赞赏这位女导演的勇气,并非在说女性所遭遇的结构性压迫已得到解决,也不否定反映女性普遍困境的作品的价值,而只是肯定一种新的创作探索。

本文具体谈谈影片的三大优点。

剧作肌理细腻

精心设计“情绪二战”转折点

女主玛丽亚的第一段婚姻不幸福,离婚后她在派对上对一个帅哥一见钟情。

玛丽亚自信且果敢,是个非常有能力捕获爱情的猎手。锁定目标后,她独自谋划未来,迅速拿下中意的男人,建立了一个新家庭并生下两个孩子。加上与前夫生的两个,两口子跟四个娃生活在一起。

一大段人物前史作者仅用5分钟交代完毕,最主要的叙事目的就是在向观众宣告这个女人的主体性。

玛丽亚非常爱第二任丈夫,但繁重的育儿生活很快磨平了恋爱时的激情。他们的生活并不富裕,丈夫出差时一连几周都不在家,加上前夫也不怎么靠谱,玛丽亚时常要面对一个人单挑四个娃的窘境。

剧作的肌理感体现在创作意图明确后作者对“情绪二战”转折点的设计,拿两场戏举例。

一场是厨房戏。

丈夫离开6周后回到家里,主动拥抱妻子,但她很快打断拥抱,笑容消失。观众心里是明白的,因为前一场戏我们就已经看到她一个人应付四个娃濒临崩溃的样子,后续台词又交代当天她还叠了三张椅子爬到高处处理家里的烟雾警报,所以观众能体会到人物此刻的坏情绪。

接着台词便交代丈夫这几周是怎么过的,当他说出工作之余在酒店昏昏沉沉一整天都睡不好时,情绪二战的转折点来了。她在家忙到没时间休息而他抱怨酒店住不好,玛丽亚立刻发泄了心中不满,这就是一次情绪施暴的展示。

另一场戏是女主回家看望母亲,叙事目的是溯源原生家庭,找到她情绪问题的根因。

女主成长在一个单亲家庭,父亲扔下他们的原因里也包括母亲擅长情绪施暴。母亲看到女儿第一句话就是:“你很坚强,我们整个家族的女人都很坚强!”孰不知正是这种慕强式的教育让女儿长成一个满身逆鳞的“强者”。

而在这之前的一场戏是玛丽亚当着女儿老师的面表扬她学习和生活都自己搞定,很强大,老师一走女儿立刻泪目跟她翻脸。

玛丽亚和女儿的关系复刻了她与母亲,意图明确,作者怎么设计情绪转折点呢?

她进屋送了母亲一罐茶叶,是母亲说过自己喜欢的品类,而母亲却没有表现出开心,反倒是叨叨说自己害怕牙齿变黄不再喝茶。

这种无福消受爱意的底层逻辑其实是一个人长期缺爱、内心极度恐惧失去爱而习惯性产生的“不配得感”。

紧接着母亲又拿出一壶绿茶说自己可以喝这个,女儿彻底失去存在感,情绪转折点到来,母女二人不欢而散。

构建视听语法

视角与调性一致

通常我讲一部作品有电影感是基于两方面的判断,一是作者设计出了与意图相适配的视听语法;二是作者懂得用场景或道具来为表意增加密度。

适配的视听语法让影片生成明确的艺术调性,一以贯之的道具使用则有效浇筑象征层,两点凸显的都是作者对电影本体的理解,也就是导演能力。这一课是国内青年影人的知识盲区。

《爱的暂停键》视角和调性一致。

全片第一幅画面是玛丽亚沐浴后对着镜子擦干头发,画外音来自她与第二任丈夫的婚姻治疗师:“你能说说你们是怎么认识的吗?”

一语双关,表面上看治疗师在问女主是怎么认识丈夫的,深层意义场是女主自问她何时认识了那个有情绪问题的真实自我。

导演从临近尾声的剧情中抽出了这个镜头单独前置,具有提纲挈领直抒胸臆的作用。等于是上来就把主旨直白给观众:卸妆沐浴象征洗尽铅华,对镜直视象征女主勇敢面对自己的问题。

序幕过后就是一大段手持摄影,导演以摇晃,跟拍,快速剪辑、卡近景,结合女主画外的独白来结构了她的视听语法。一边将前史信息释放给观众,一边定视角,一边定调性,高效地构建起一种内心化呈现的表达方式,让观众觉得自己忽然打开了一本私人的影像日记,一下进入女主角的内心世界。

全片的视听设计完全为女主人公的主观感受所服务,她思考时时间被定格被拉伸。作者一遍一遍重复玛丽亚独处的单人镜头,一遍一遍让人物穿过长长的走道,向大楼的内部深处行走,一遍一遍让她进门、照镜、独处、思索,一部自省内观式的电影就这样产生了格律感。

贯穿性的道具运用

增加表意密度

片中几乎每个重要角色如丈夫、闺蜜、咨询师都穿毛衣,只有女主角玛丽亚一直穿牛仔衬衫、卫衣、夹克衫、派克服等,一直到她对镜完成与自我的和解,导演才让她穿上毛衣,创作意图显而易见。

导演以服装元素外化了片中人物的性格与情绪,毛衣柔软又保温,象征爱的能力。

随后导演又通过女主和闺蜜拥抱时被对方毛衣刺痒的一场戏让观众了解,即使看起来不扎人的毛衣,也会因为双方靠得太近而产生不适。

又是一重亲密关系的隐喻:即便非常相爱的两个人也需要保持适度的距离,一方不要因为恐惧失去而将另一方裹得太紧。

片中毛衣的质地分两种,有的扎人有的不扎人。仔细观察就会发现作者让母亲也穿毛衣,但是她那件就滋满扎人的绒毛,象征母亲虽然也有施与爱的能力,但她爱的方式会扎人。电影原名叫《loveable》,我把它翻译为一种爱欲充盈、爱有余裕的状态,意为健康的爱能是双向的,既有能力爱别人也有自信消受爱。

全片最后玛丽亚穿上了一件不扎人的毛衣拥抱女儿并与丈夫真诚沟通。她的困境解决了吗?影片给出一个开放式的结尾。谁都知道,多年的婚姻矛盾不可能凭几次心理咨询和短暂的自省就轻易化解,但一部电影能够把问题聚焦清晰、给出解决方案、为观众带来人生的启示已是上乘佳作。

片中出现了数不清的镜子,玛丽亚家的餐桌上方和卧室都有镜子。玛丽亚暂住的闺蜜家,镜子布满了电梯间、玄关、客厅、卧室、浴室……美术承载隐喻。

照镜子在片中的意思就是内观,整部作品不仅仅让观众看到玛丽亚照镜子,作品本身也是一面巨大的镜子,让新时代的都市女性照见自己。所以本片最精准的受众群就是生活在一线发达都市、自我主体已建设完毕的女性。

影片揭示出确认主体后的女性逐渐活成了新的父,这也是近年全球掀起性别对立风的原因之一。当然这是需要警惕和反思的,如果女性反抗的终极局面是两性关系深度恶化、主客体倒置,人间失和,那就样的反抗就走偏了,女性也将陷入更新的困境。

因为两性之间终究还是需要相爱的,这是人间再正常不过的情感需求。所以目的不是恶化两性关系,而是以女性的生理优势来比喻一种全新的价值观,呼唤以温和、包容、耐心、互助、擅倾听、擅沟通的相处之道调试两性关系,颠覆以男性的生理优势所建立的旧价值。

小到人与人,大到国与国,大家都是主体,都要学会调试好两个主体间的新关系。

从出走的决心到自愈的勇气

女性创作的里程碑

1879年,挪威剧作家易卜生笔下的娜拉认清了自己在家庭中的从属地位毅然出走。自此以后,出走的娜拉成为文化上的能指,指向觉醒的女性。

1923年,鲁迅在北京女子高等师范学校发表演讲时指出:“娜拉不是堕落就是回来。”说明光娜拉自己下决心出走没有用。当整个社会还未做好准备为女性提供劳动岗位和生存保障时,离家的娜拉们只会遭遇更严重的外部危机。

21世纪后的国际影坛几乎是每隔10年新添一位有份量的娜拉,不断探索女性题材的新表达。如2001的《钢琴教师》、2014年的《纸之月》、2024年的《某种物质》。

新娜拉的新困境中包括无法平衡家庭和事业,无法确认自我价值,无法挣脱男性凝视从而对不完美的自己产生厌恶等等。100多年来大银幕上的女性故事大多是娜拉们与外部世界的交战。而《爱的暂停键》专注讲了一场女性同自我的战斗。

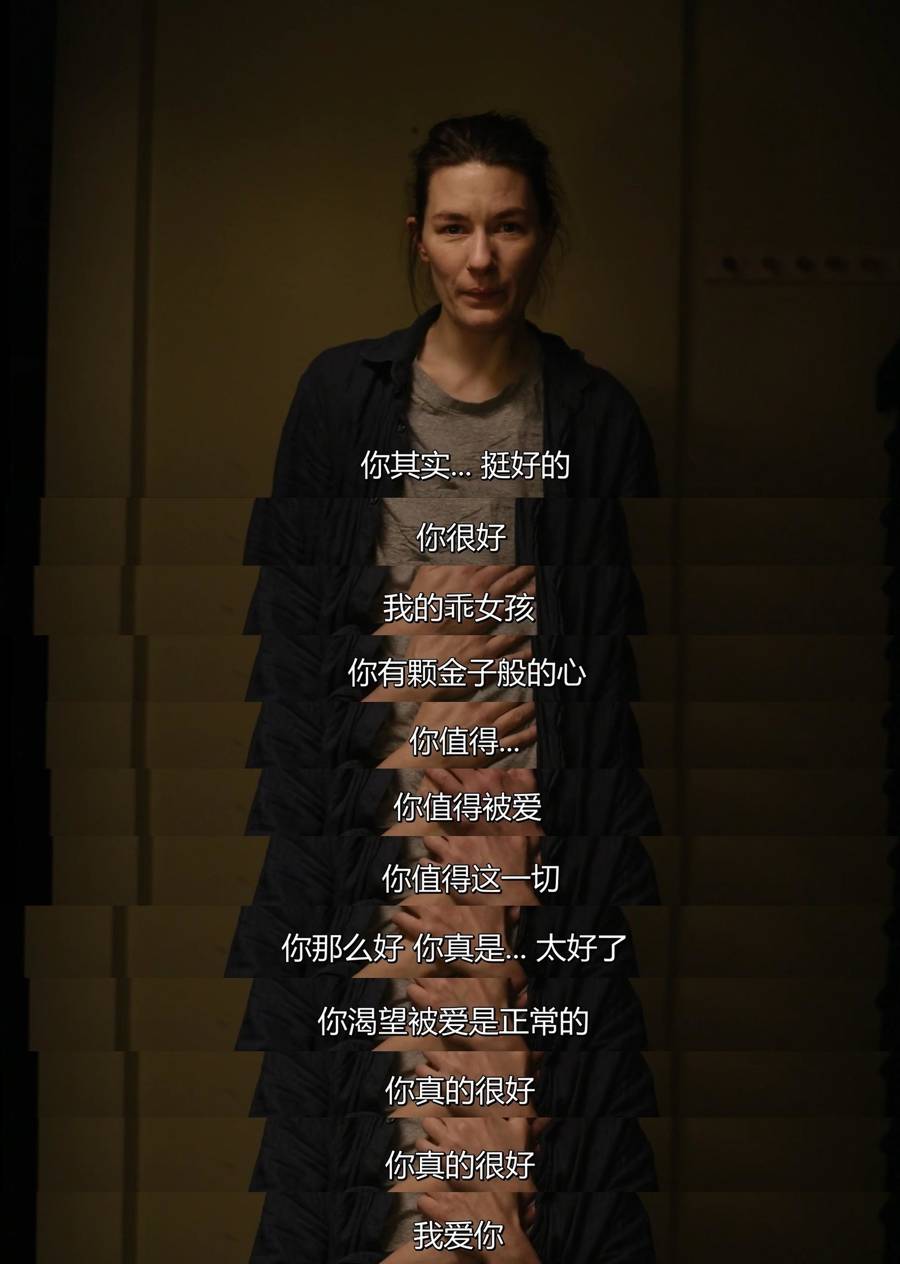

玛丽亚对镜自白的段落感动了无数观众,她鼓舞自己的台词是:“我的女儿,你值得被爱!”那一刻她既是母亲也是女儿,她既代替母亲疗愈童年的自己,也下定决心好好修补同女儿的关系。

导演刻意隐去全片最重要的道具,直接把镜头变成镜子,让玛丽亚与每一位女性观众形成镜像关系,她就是我们,我们就是她。

从“出走的决心”到“自愈的勇气”,这条从对外到向内的荆棘之路,全体女性走得无比艰难、勇敢而坚定。如今的我们充满爱和被爱的自信,充满柔韧的力量,可以将人间温柔地吞下去,把刺消化掉,吐出一个不扎人的新世界。