❏ 红星新闻评论部

“酷刑之下,眼中早已空洞无神

多愿肌肤麻木,奈何我仍是血肉之身

擒我之兽,从未视我为同类

我没有名字,只是一串编号

当他们唤出我的数字,我将沉入无声的深渊……”

最近,一首英文歌火遍多国网络,仿佛电流击身,震撼了无数人。由荷兰博主桑德发起,邀请英国歌手创作并演唱的揭露侵华日军731部队罪行的英文歌曲,甫一上线,仅在国内单一社交平台就获约两千万人点赞。

这应该是第一首“撕破731黑暗”的英文歌。善良的人心意相通,前提是真相不曾被掩盖。关于日军731部队,可能世界上许多人闻所未闻,比如这名英国歌手在了解史实后直言“不敢相信这是真的”,他用音乐唱出了战争中小人物悲怆的呐喊,让一段幽暗的历史在更大范围被打捞。

作为个体,在历史大势面前,或被滚滚红尘裹挟身不由己前行,或被滚滚车轮碾过成了历史向前留下的车辙。但在历史环境下,当个体选择汇入历史洪流的方向,依然可以推动历史进程。

伟大的抗战史,由无数个“小人物”书写。

我以我血沃中华

七七事变后,日寇进犯山东。鲁南王氏,一个颇具影响力的乡绅家族,在抗战中面临选择:逃亡还是留守?当家人王厚甫曾入读北大,他和地方上有影响的人物开会,商量该怎么办。最终大家做出三个决定:成立组织,发动群众抗日,绝对不当亡国奴;把家产和武器都拿出来,成立抗日武装;即使以后日寇占领了临沂、徐州,也绝对不逃跑,要打游击跟日本人拼到底。王氏将家产投入抗战,把二十余位族人送上战场。这样的经历,是全民族抗战不屈不挠精神的一个缩影。

有人毁家纾难,有人以死明志。

1937年冬,川军士兵王建堂在出征前,收到了父亲王者成寄来的“死”字旗,正中写着一个大大的“死”字,右侧书“我不愿你在我近前尽孝,只愿你在民族分上尽忠”,左侧书“……赐旗一面,时刻随身,伤时拭血,死后裹身,勇往直前,勿忘本分”。

↑建川博物馆还原的抗战出征时“死”字旗赠送现场。

无数像王建堂一样的中国军人,视死如归,奔赴抗日战场。

国家兴亡,匹夫有责。慷慨悲歌,家国情怀。

平型关战场,八路军“猛子连长”曾贤生在杀伤十多名日军后被围,拉响手榴弹与敌人同归于尽;成都上空,飞行员林恒驾机升空迎战日军敌机,不幸中弹血沃长空。

全民抗战,每个人都可以是扎根泥土的战士。

血色滇西,20余万百姓参与滇缅公路修建,用锄头、箩筐在崇山峻岭间筑成“抗战生命线”;大后方四川,300多万川军出川抗战,天府之国的钱粮资源,化作抗战胜利的坚实保障。

普天之下,皆为战士。一寸山河一寸血,我以我血沃中华。一名普通人的选择或许无法改变太多,但千千万万普通人的坚守,让民族在危难时刻挺直了脊梁。

得道者多助

中国人民的不屈抗战,阻止了日本军国主义者的“迷梦”,赢得了世界正义力量的支持。

1941年,来自美国的陈纳德将军率领一批美国青年飞行员,组建“中国空军美国志愿援华航空队”,与中国军民共同抗击日本侵略者。他们被亲切地称为“飞虎队”,其开辟的“驼峰航线”,一度成为战时中国与外界保持联系的唯一有效国际通道。

滇缅抗战史学者戈叔亚,曾带着“血符”(一块具有身份证明和申请救护作用的白布),在云南大理白族自治州永平县寻找坠毁飞机遗迹。在澜沧江边,他遇到一名叫罗光浦的老人,向他讲起亲历往事。1944年,一架美国运输机坠毁,3名机组人员跳伞,其中约翰·卡瑞尔和罗伯特·若勒受伤。罗光浦和其他几名农民发现后,赶紧将受伤飞行员背到村中,把村里最好的木板房腾出来给他们疗伤。

抗战期间,2000多名飞虎队员献出了宝贵的生命;200多名遇险飞虎队员得到中国人民救护,数千中国军民在救援行动中献出生命。与欧洲战场相比,美国飞行员在中国跳伞后的获救几率要高得多。

群体之力众志成城,个体力量熠熠生辉。

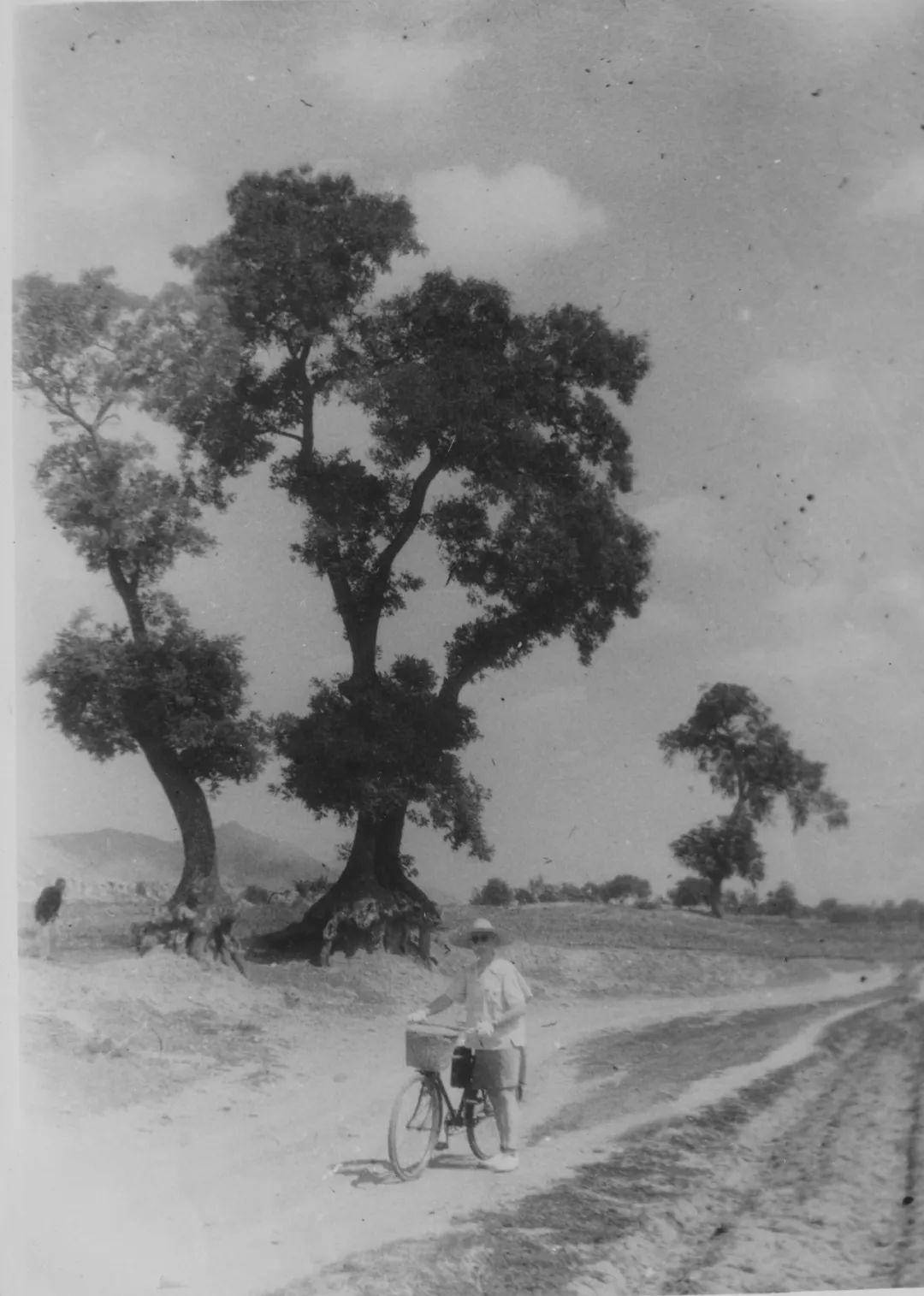

北平沦陷时,法国人贝熙叶担任法国驻北平领事机构医官。除了救治中国军民外,他还利用自己的身份掩护和帮助国际友人、中共地下党员和爱国青年穿越日军封锁线,还开辟出自行车“驼峰航线”,将宝贵药品和物资运送到抗日根据地。

↑贝熙叶在骑行途中。图据“北京海淀”

这样的名单很长:参加国际援华医疗队的医生、报道中国抗战的外国记者、保护南京难民的外国商人……一批国际反法西斯战士投身、帮助中国抗战,万千普通人的“涓涓细流”,汇成历史的汤汤航道。

从个体体察,反法西斯联盟绝非空洞之词,它由无数军民、国际友人和一切正义的力量汇聚而成。某种意义上,二战后国际秩序的奠基,不惟由大人物决定,每个“小人物”都是筑基者。

从全球来看,中国是第一个被卷入二战的国家,在长达10年时间里独立抗击日本法西斯,到1941年太平洋战争爆发,中国是东方唯一的大规模反法西斯战场。

得道者多助,自强者自立。英国牛津大学历史教授米特的话不无道理:如果没有中国的浴血奋战,亚洲国家的历史将不得不重写,世界反法西斯进程的胜利将会更加漫长。中国的抗战为二战胜利作出了重大贡献,对塑造当今世界格局发挥了关键作用。

从“小我”到“大我”

14年英勇抗战,中国人民付出了巨大的民族牺牲。在战争中,许多人并未留下名字,更无从被记录。但历史的如椽巨笔,为无名者、小人物写下伟大丰碑。

大江南北,无数无名英雄被纪念。

云南腾冲,滇西抗战纪念馆内,三面高墙上呈矩阵式悬挂着千余顶中国远征军留下的钢盔,每个钢盔背后都有一个生死故事。无言的钢盔墙,是对数十万中国远征军的纪念。

↑2025年8月15日,游客在滇西抗战纪念馆参观。图据新华社

四川成都,人民公园内矗立的川军抗日阵亡将士纪念碑,以参战的张朗轩为模特,凝固了抗战川军的形象——手握长枪背大刀,单衣草鞋赴沙场,以血肉之躯筑起家国屏障。

川军将领、124师参谋长邹绍孟的儿子邹汝祥,用了近十年时间,寻访各地档案馆,收集到2160名滕县保卫战英烈(部分)名单。

跨越中外,更多真相在被打捞。

731部队的恶行惨绝人寰,但许多西方人几乎不知晓这段历史。英国歌手和荷兰博主联动,用充满力量的音符告诉西方世界真相,铭记中国人的牺牲与苦难。

导演方励,以纪录片方式拍摄《里斯本丸沉没》,将1800多名英军战俘的斗争经历打捞出水,其呈现的浙江舟山附近海岛渔民救援英军士兵的故事,在中英两国人民中引起共鸣,也让更多人知晓了这段尘封的抗战史。

8月4日,中国驻法大使馆举行法国友人马库斯·德雷特斯捐赠抗战历史照片交接仪式。马库斯捐赠了600余张照片,内容为其外祖父罗杰·皮埃尔·劳伦斯冒着生命危险拍下的日军暴行,劳伦斯的两个孩子也先后被日本人杀害。

跨越中外,不同的个体,用大义战胜小爱,为历史留存真相。

可以被伤害,不能被打败。通过抗战,从“小我”到“大我”,从个体觉醒到民族认同,加速了中华民族命运共同体意识的形成。

编辑 赵瑜