林永健在公开场合谈起杨幂,没提演技,却让她的争议声再度被推高——这才是真正让观众炸锅的地方。

杨幂的脸,太精致了。

在日常生活里是优势,但放在年代剧里,就像不小心走错片场——一切都显得突兀。

她的新剧《生万物》刚上线,本以为央视剧会稳住口碑,结果第一波观众反馈就很刺耳:滤镜太重、山东话生硬、情绪没爆发力,在倪大红、秦海璐这种级别的对手戏下,她的短板几乎无处可藏。

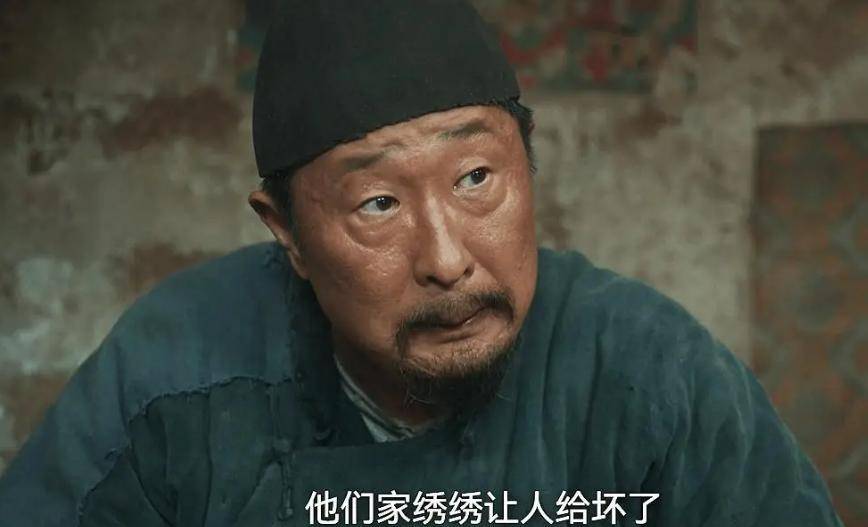

更扎心的是,这种讨论还没过去多久,林永健在看片会上来了几句“高情商评论”——说她中声区稳定、增重十斤、素颜出镜、提前下乡体验生活,还说“期待吧”。

表面是夸,其实没有一句直接点到演技本身。

很多人听完心里都有数:这是温和又体面的“去演技化”回应。

杨幂的确做了投入。

2025年8月,林永健在直播里又补充说,她过完春节就去山东农村住,跟当地农户同吃同住,手上磨出老茧。

但对于观众来说,这些幕后的辛苦很难抵消剧里呈现出的违和感。

就像你明白一个学生很努力,可考试卷子发下来,分数却还是不理想——旁人感叹的可能更多是努力本身,而不是结果。

这种尴尬不是第一次出现。

拍《哈尔滨一九四四》时,她也有过“找表演老师全程跟组”的营销,甚至配角阵容里有秦昊这样的戏骨护航。

播出后,结果依旧是被挑出演技短板,还被王鸥的“汪曼春”抢了风头。

她似乎总是卡在这道门槛前,试了很多次,始终没跨过去。

演员体验生活本该是常规操作,但一旦这件事被放大宣传,就容易让观众有期待——而期待一旦落空,反噬会更狠。

宋佳演张桂梅时,是真的同吃同住、学她的站姿弯背、妆容上把皮肤化得暗沉,最后获得白玉兰奖提名。

海清则因为缺少这种深入体验,被观众说只是“穿了衣服,没进到灵魂”。

杨幂的问题,显然更接近后者。

我有时候会想,杨幂可能是85花里“最着急”的一个。

她当年在商业代言和热度上几乎是天花板,如今,同期的赵丽颖、高叶、张小斐,一个个完成了从流量到实力的跃迁。

赵丽颖靠一系列正剧稳住地位,高叶凭《狂飙》大嫂一角翻红,张小斐用《你好,李焕英》拿了金鸡奖,还能在电影和电视剧之间自如切换。

而杨幂,依旧在“转型失败”的标签里挣扎。

“晋江式演技”在2025年成了网络热词,强调去掉演员的影子、让角色自己站出来。

这背后的意思,其实是观众变挑剔了——你的妆、你的气质、你的习惯性表情都可能让人出戏。

杨幂的问题不止是演技水平,而是她始终没能让观众忘记自己是“杨幂”。

当然,她也不是没有优势。

她是少数能在资本运作上独当一面的女明星,早早跳出“只是演员”的定义,当过老板、签过天价对赌协议,这份胆量在娱乐圈也是稀缺品。

只是,观众对演员的要求很单纯——既然你站在银幕中间,就得用角色征服他们,而不是用营销来解释自己。

想到一些转型的故事,我会联想到好莱坞的施瓦辛格和里根。

施瓦辛格从健美冠军到动作巨星,再到加州州长,兜兜转转又回影视圈;里根则从二流演员一路走到美国总统。

跨界未必都成功,但他们至少在不同领域留下了有影响力的成绩。

杨幂的转型路,如果一直停在“努力但没打动人”的阶段,那迟早会被同行和观众抛在后面。

娱乐圈有句话——“三十年河东,三十年河西”。

杨幂现在面对的正是这种节点:过去的流量红利快被消耗殆尽,而新的口碑还没建立起来。

林永健的那几句评价,温和得体,却恰好揭开了这个现实——演技才是她真正需要的通行证。

没有它,任何投入都可能只是漂亮的背景音。

这或许就是杨幂的难关,也是她接下来必须跨过去的一道坎。