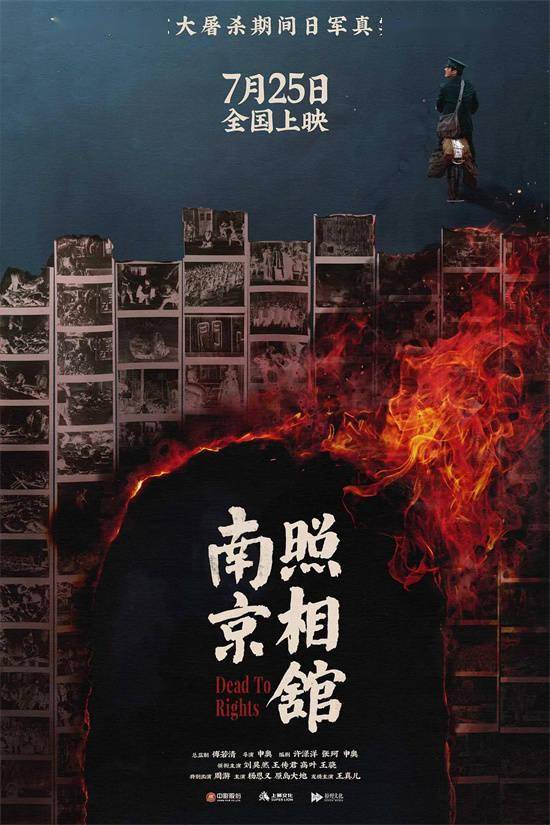

1905电影网专稿 电影开启全国点映后,猫淘双平台开出了9.7分,创下2025年双平台点映最高分。影片也在7月25日正式登陆全国院线。

散场时,影院里不是喧闹,而是久久不散的沉默与沉思。

有观众分享:“电影放映结束后,大家久久不愿离开。”有家长说:“孩子看完后说看懂了,记住了”。还有无数观众感慨:“当下的国泰民安,真是离不开前辈的抛头颅洒热血。”

这份高口碑与观众发自肺腑的共鸣,都指向一个事实:《南京照相馆》是2025年暑期档最不容错过、值得一看的电影力作。

88年前,南京城遭遇了人类历史上最黑暗的篇章,30多万中国同胞惨遭侵华日军的屠戮。这段血泪历史,这份民族之痛,我们从未遗忘,也永不敢忘。

《南京照相馆》的故事,根植于南京大屠杀期间日军真实罪证影像的土壤。主创想借由这个故事留下的,绝对不是沉溺于悲痛,不是煽动极端情绪,更不是刻意制造仇恨,而是要留下更为深远、更具力量的价值。

01

照出历史的真相

首先要留下的,是历史真相。

《南京照相馆》第一次深刻揭露了日军在南京大屠杀期间实施的“亲善照”骗局与“不许可照片”禁令。这部分史实的具体内容和细节对于一些观众来说,可能并没有那么熟悉。

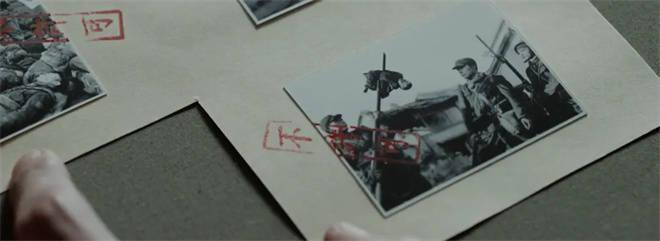

在南京大屠杀期间,日军逼迫平民百姓摆拍“亲善照”,伪造日军和中国民众和谐相处的场景,对外营造“中日亲善”的国际形象。同时,日军将屠杀照片盖上“不许可”的印戳,禁止公开发表。

在日本战败后,企图掩盖真相的屠杀照片成为南京审判战犯军事法庭上的“京字第一号罪证”,也是审判日本战犯谷寿夫的重要证据。

而这些照片,正是当时的普通老百姓冒死留下的,它们在1946年成为证明日本侵略者杀害中国人直接有力的依据。

《南京照相馆》的创作取材于南京大屠杀期间日军真实的罪证影像,在充分尊重史实的基础上,进行了一次精妙且扣题的电影影像化艺术创作。侵华日军试图篡改、美化历史的丑陋双重嘴脸,也在电影中得到了淋漓尽致的展现。

《南京照相馆》是一次以小见大的创作,从一个新颖的小切口视角——照相,来切入、回望宏大的历史。

电影抓准了“照相”这个情境,由此衍生了所有的人物、情节、动作、空间、结构、情感和表达,合力积蓄,最终得以带着观众触摸这段残酷历史的脉络,爆发出撼动人心、久久不散的力量。

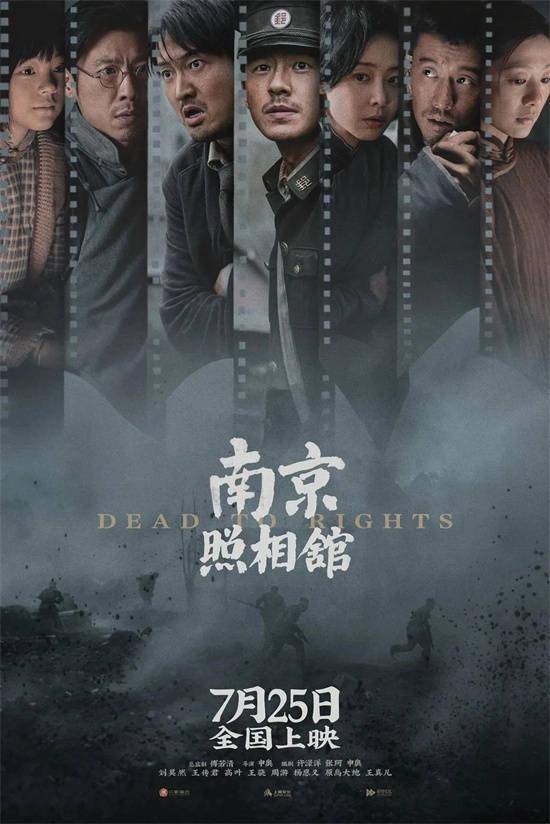

影片故事发生在1937年的南京城,聚焦一群生活在南京的老百姓:邮差、翻译、演员、照相馆一家、警察,7个普通人因为一卷底片,意外聚集在一家照相馆。

大量情节的戏剧性就在这个核心的叙事空间里紧密凝聚,让我们更集中去凝视这场战争下的不同典型个体,体会无辜平民遭受的命运摧残。

他被日军摄影师伊藤误认为在照相馆工作,可以为他冲洗底片,因此暂时保住了性命。而这家照相馆真正的“主人”是饰演的金老板和他的一家四口,他们代表的是一个普普通通的南京家庭。

在金老板的教学下,阿昌学会冲洗照片的技能。在照相馆狭小的红色暗房里,当一张张记录着日军屠戮暴行的照片在显影液中逐渐浮现,触目惊心的真相也刺痛着冲洗者的心。

更令人心碎的是,照片里那些倒在血泊中的受害者,很多竟是他们的邻里与旧识。

这些照片的真实拍摄过程,通过电影极具张力的情节,有了更加具象化和实体感的细致呈现。

比如饰演的龙套演员毓秀,在日军的胁迫下,被迫和阿昌摆拍“亲善照”。因为觉得婴儿的啼哭影响大家的情绪,日军竟残忍地将哭泣的婴儿摔死在地,只为让他成为一个“听话”的道具,任由摆布拍摄。

这一场戏所揭示的,便是千千万万张“亲善照”背后的恐怖真相。

照相和射击的英文都是Shoot,影片以精妙的视觉语言,将这两个动作并置在同一个场景里:一边是日军扣动扳机射杀无辜百姓,一边是随军摄影师按下照相机快门“记录”这耀武扬威的暴行,也定格下了无法辩驳的杀人罪证。

正是这群手无寸铁的普通人,在极度恐惧中迸发出惊人的勇气与智慧,最终将这些铁证传播出去。

《南京照相馆》填补了这段重要史实在大银幕上的空白,当银幕上的影像与真实的历史罪证相互印证,我们——每一位观众——都仿佛穿越时空,成为了那段黑暗历史的亲历见证者。

导演说:“照片本身是记载美好瞬间的,是人性的寄托。但在日本攻陷南京以后,照片却变成了宣传的武器,变成了炫耀的工具。”

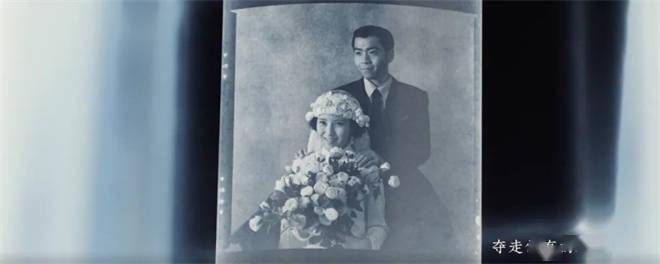

电影不只围绕“照相”这个动作拍出了日军视角的暴力屠杀,也拍出了中国人视角下的照片:

一张和“电影皇后”胡蝶同框的胶卷,承载着毓秀追求挚爱的演员梦想。一张通行证上的人像照,寄托着平民百姓能够逃出人间炼狱、存活下去的希望。一张不是全家人的“全家福”照片,在战争下流淌着平凡人的团结与温暖力量。

还有一张张照相馆里的风景图:北京故宫、天津劝业场、上海城隍庙、杭州西湖、武汉黄鹤楼,还有万里长城.....映射着祖国的大好河山,也映射着中国人面对日军侵略寸土不让的坚定意志。

——这些无不与日军的暴行照片,形成强烈的对比。

所以,在《南京照相馆》照见的这段历史真相里,不仅照见了日军残暴虐杀中国人的罪证,更照见了中国人对美好生活的向往和守护家园的决心。

02

唤醒朴素的民族情绪

电影其次要留下的,是唤醒一种朴素而深沉的民族情绪。

这种情绪并非来自口号式的呐喊或刻意的煽情,而是源于对历史事实最大程度的尊重,以及对战争中普通人挣扎、选择与蜕变最细腻的刻画。

《南京照相馆》的主角群像并非生来就是英雄,这是影片塑造人物的一大优点:没有直接铺满人性高光去烘托民族主义情绪,而是循序渐进地刻画让国人感同身受的人性弱点与亮点。

阿昌和金老板一家,起初对家国大义和民族存亡没有那么具体、切身的感受,只为在屠刀下求得一线生机,才被迫为日军冲洗照片。

随着亲手冲洗出一张张同胞惨死的罪证,亲眼目睹日军的灭绝人性,这些小人物内心深处的良知与血性被彻底点燃。恐惧逐渐被愤怒和决心取代,行动目标也从“保命”转向了“保存罪证”。

我们看到阿昌面对日军摄影师伊藤,从被迫说出“我们是朋友”的屈辱怯懦,到最终怒吼“我们不是朋友”的凛然正气。

我们看到毓秀虽一度以自我为中心,演过巾帼英雄穆桂英和梁红玉的她却明白,违背民族大义的下场将是遗臭万年。

虽然没有成为电影大明星,她对民族大义的顿悟反而促使她成为这段宏大历史里的“英雄”——最终是她,按下了那枚定格历史审判时刻的快门。

饰演的翻译王广海绝对不是单一脸谱化的反派,他的形象尤为复杂。

王广海的确是苟且偷生的投机者,幻想依附强者,为日军翻译、服务,换来活命的机会。但他也知道自己做的事情并不光彩,所以一直在自我洗脑:我只是为了活下去,日本人把我当“朋友”。

直到最后一刻,他才意识到自己根本就是“走狗”,长期压抑的情绪终于爆发,他也走上了反抗的路。

值得一提的是,电影并未模糊侵略者的本质。创作者没有为了强调人性的复杂,而去摇摆日军摄影师伊藤作为侵华日军一份子的态度和立场。

这个看似要和阿昌做朋友、不敢开枪杀人的摄影师,实际上是伪善的侵略者形象,其伪善的面具在剧情推进中被层层剥开,其作为侵华日军一员、为暴行张目的本质暴露无遗。

他的形象,恰恰反衬出侵华日军的利己与残暴。

《南京照相馆》的成功之处,在于融合了“照出历史真相”与“唤醒朴素民族情感”的双重使命。

“铭记历史、吾辈自强”这句话通过电影也有了最生动的影像化写照:让银幕前千千万万个普通人感同身受,不仅仅是对历史的创伤感同身受,更是为了珍惜如今来之不易的和平生活。

时至今日,南京大屠杀的幸存者仍在等待一句真诚的道歉,日本右翼势力仍在否认、篡改这段历史。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,《南京照相馆》的出现恰逢其时。我们太需要这样一部电影,需要这一声呼唤——

让我们记得,让世界知道!