在综艺节目井喷的时代,老牌综艺《中餐厅》步履蹒跚迈入第九季,这档曾以“铁打的店长,流水的合伙人”为标签的节目,黄晓明作为永恒轴心,其“我要我觉得”的明言早已溢出屏幕,沉淀为大众文化符号。

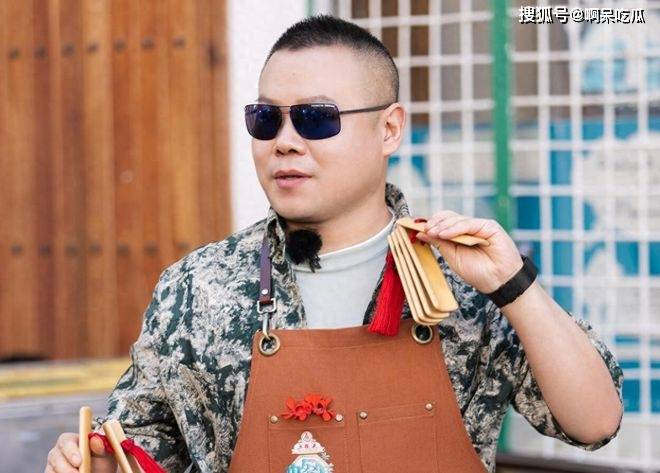

然而,当节目组精心构建的“零启动资金”和“当地采购”规则被飞行嘉宾岳云鹏轻松击碎——他携带的国内酱料、茶叶甚至真金白银赫然入场。

所谓规则沦为一场自导自演的荒诞剧。

当岳云鹏的行李箱打开,暴露的远不只是酱料与金钱,更是《中餐厅》精心描画却脆弱不堪的规则假面。

节目初期,合伙人面对“零启动资金”的困境,曾被迫典当个人物品换取生存资本。

这种设定本可成为展现明星真实应对能力与团队协作的绝佳窗口,然而,规则崩塌来得猝不及防。

首先,一台机器人突兀登场,“发放”九万多所谓“启动资金”,轻松解围。

随后岳云鹏以飞行嘉宾身份驾临,行李箱中满载节目组明令禁止的国内调料,更携带了秘而不宣的现金。

黄晓明面对岳云鹏“带了钱”的坦白,第一反应是难以置信的调侃:“怎么可能让你带钱呢?”

这恰恰是观众心声:当规则形同虚设,前期的挣扎岂非一场刻意的“苦情戏”?

剧本痕迹如此不加掩饰,仿佛制作方已放弃维持真实性的努力。

节目组对规则的“弹性”执行令人愕然:严苛的启动资金与采购限制,原来只针对常驻嘉宾“生效”,飞行嘉宾则化身“天降神兵”,无视一切禁令携带关键物资。

若节目组如此担忧嘉宾体验,何不延续第八季的成熟模式,坦荡提供基础保障?这种双标操作,既削弱了经营挑战的真实质感,更让观众产生被愚弄之感。

剧本至上的逻辑,正蚕食着《中餐厅》赖以生存的“灵魂人物”效应。

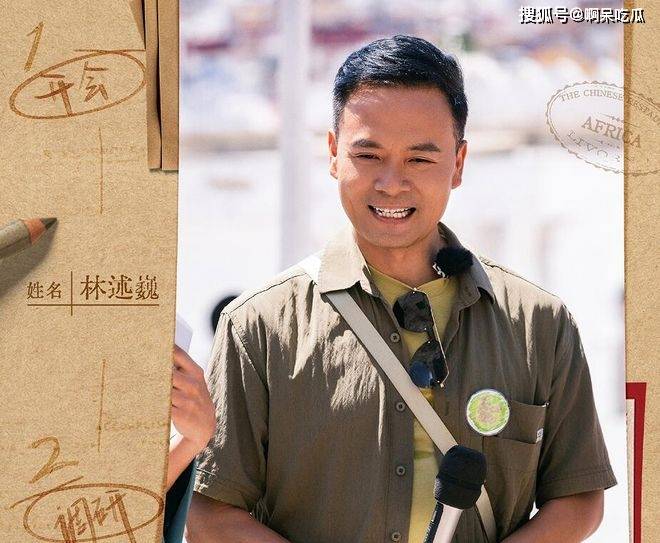

黄晓明作为店长,其社交能力与责任感确为节目支柱,林述巍大厨更非普通参与者——这位国宴大厨对中华美食的虔诚与专业,是节目“推广中华美食文化”内核的基石。

当节目口碑因某季缺少专业厨师而崩塌时,林大厨的不可替代性已不言自明。

同样,像姜妍这样真正热爱烹饪、将节目视为“治愈”过程而非单纯通告的明星,其真诚投入是观众珍视的亮点。

这些“灵魂人物”积累的信任与情感,却在生硬的剧本安排下摇摇欲坠。

当岳云鹏轻松打破规则,当物资难题被“设计”解决,林大厨钻研当地食材的匠心、黄晓明统筹运营的焦虑、姜妍享受烹饪的沉浸感,其真实性皆被蒙上阴影。

观众不禁质疑:镜头下的努力,几分是真挚?几分是演绎?剧本的强势介入,正腐蚀着这些宝贵人物的可信度与感染力。

《中餐厅》真正的魅力,本应根植于“人”与“食”碰撞出的真实火花,节目无需刻意制造物资匮乏的“苦难”来博取眼球。

经营一家海外中餐厅,其天然蕴含的跨文化沟通、团队协作、菜品创新与本土化挑战,已足够构成跌宕起伏又温暖治愈的故事线。

让黄晓明的担当在真实的困境中闪光,让林大厨的技艺在有限的资源下迸发创意,让姜妍的热爱在忙碌的厨房里自然流淌——回归对“人”的信任,对“食”的尊重,才是破局之道。

《中餐厅》第九季的剧本尴尬,折射出当下老牌综艺的集体性焦虑:在创新乏力时,试图以强冲突、硬规则制造话题,却因逻辑不自洽与执行双标而弄巧成拙。

当精心设计的“规则”沦为随时可撕碎的白纸,消耗的是观众对节目的最后一点耐心。

若《中餐厅》尚存初心,是时候让剧本退场,让真实的人和真实的美食重新成为镜头下的主角。

治愈的力量,永远来自真诚的烟火气,而非矫揉造作的编排。

毕竟,观众渴望看到的,是中华美食文化在异国土壤上自然生长的动人故事,而非一场按台本演绎的蹩脚戏剧。

图源网络,侵权删~