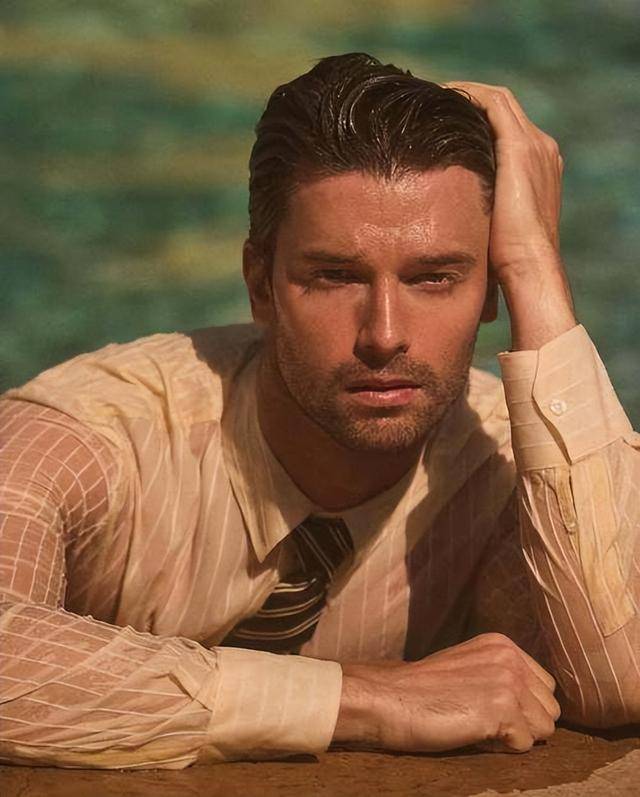

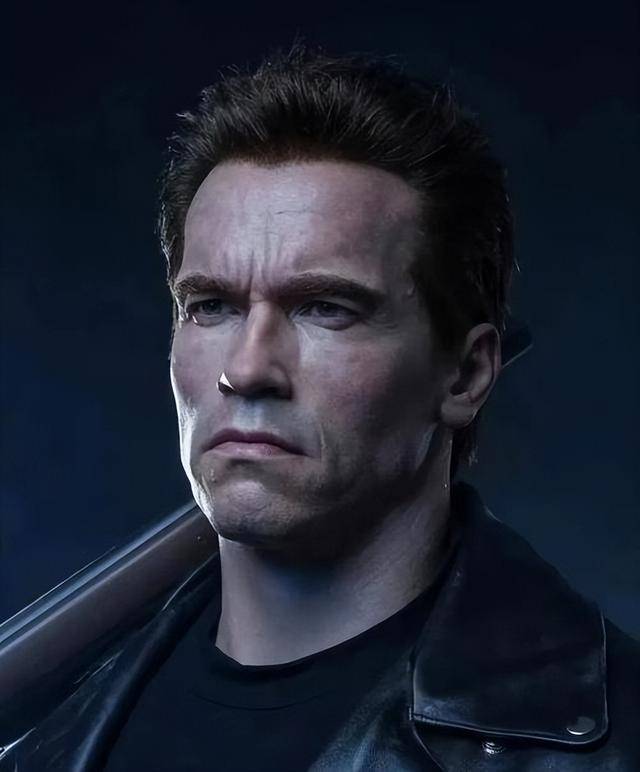

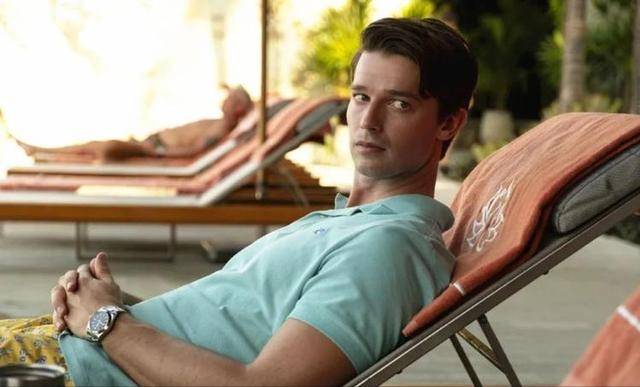

在剧集《白莲花》第三季里,帕特里克·施瓦辛格贡献了一个引发海啸般讨论的全裸镜头。这一幕,让他彻底闯入公众视野,他的父亲,阿诺·施瓦辛格,在电影《终结者》里同样赤身裸体、从未来降临的经典登场。但父子俩的“坦诚相见”,内涵却截然不同。

父亲的裸露是力量的极致宣告,是人形兵器的强势降临。儿子的裸露,则包裹着角色的脆弱、不安与复杂性。这微妙的对比,恰好成了理解帕特里克演艺之路的绝佳切口:他正有意识地挣脱那身名为“施瓦辛格”的重甲,探索一条完全属于自己的路。

光环之下有阴影

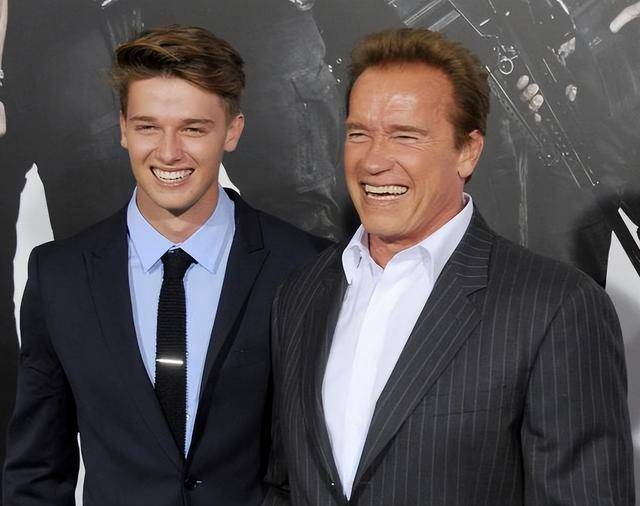

姓“施瓦辛格”,是什么感觉,这大概是帕特里克从小到大被问过最多的问题。母亲是声名显赫的肯尼迪家族成员玛利亚·施莱弗,父亲是健美之神、好莱坞巨星和加州州长,这样的人生起点,简直是小说配置。

童年的一大乐趣就是溜去父亲的片场,看那些神奇的特效场景如何诞生,这早早在帕特里克心里埋下了对电影的向往。但光环背后也有负担,他自己也承认,这个姓氏带来的机会和阻碍一样多。

有些创作者一听他的名字,心里就打鼓,生怕用了他,观众会觉得这是裙带关系,是“走了后门”。这种无形的审判墙,让他烦恼到一度认真考虑过要不要改掉姓氏,换个身份重新开始。

可他最终还是没那么做。他选择接纳这个名字,把它看作是自己身份的一部分,更是一份沉甸甸的责任。而老爸阿诺对此的反应则充满了家庭式的幽默,他开玩笑说,幸好儿子没改名,不然自己就没办法“分一杯功劳”了。

演员的两种练法

在如何成为一个好演员这件事上,父子俩的路径简直是两个极端。阿诺的起点,是健美台上那身惊世骇俗的肌肉。他先是用身体敲开了好莱坞的大门,他的成功,是力量美学的绝对胜利。他的表演方法论也充满了健身房的味道,“重复训练”,像举铁一样,把台词背到滚瓜烂熟,形成肌肉记忆。

帕特里克走的是另一条路。在《白莲花》之前,他的演艺事业说好听点是稳步前进,说难听点就是不温不火。他演过《惊声尖叫》,也演过《午夜阳光》,但他没想过一步登天。他的规划很清晰:从小角色开始,一步一个脚印地积累经验。

他的表演方法论,更像是一场开放式的对话。他强调和导演、编剧的充分互动,甚至鼓励即兴创作,在动态的磨合中寻找角色的灵魂。他不想成为一个只会执行命令的“工具”,而想成为一个共同创作者。

父亲阿诺看完儿子在《白莲花》里的表演,这位硬汉直言自己被“震惊”了,甚至说在那个角色身上“完全看不出”儿子的影子。这是对帕特里克塑造复杂角色的最高褒奖。他成功地从“演自己”跨越到了“演角色”,这恰恰是当年阿诺在凭借《终结者》摆脱纯粹肌肉标签时,所追求的表演层次。

星二代的独立宣言

很多人可能以为,顶着这样的姓氏,帕特里克会一头扎进浮华的演艺圈。但他比外界想象的要清醒得多。他的独立,不仅体现在事业上,更体现在人生的规划上。

帕特里克毕业于南加州大学的马歇尔商学院,手里握着一个正儿八经的商科学位,虽然他也辅修了电影艺术。这种务实的规划,与父亲的忠告不谋而合。父亲阿诺曾告诉他,自己大部分的财富其实来源于商业投资,而非单纯的表演收入。

这种商业头脑,并没有磨灭帕特里克内心的艺术火焰。他曾坦言,自己怀揣着成为“史上最伟大明星”的野心。这股冲劲,父亲看在眼里,也用自己的经验提醒他,攀登事业巅峰,最需要的是清晰的目标和长久的耐力。

最让阿诺骄傲的,或许是儿子从未开口求他动用人脉铺路。阿诺因此形容儿子在好莱坞是一种“稀有的存在”,充满了自豪。这种独立性,也延伸到了帕特里克的个人生活中。帕特里克与模特艾比·钱平从2015年开始交往,在2023年订婚,感情稳定而低调,远离了好莱坞的纷纷扰扰。

在帕特里克事业迎来突破的时刻,家族的力量成了他最坚实的后盾。当他拿到《白莲花》的角色时,母亲和姐妹们激动得当场落泪。在该剧的首映礼上,父亲、母亲、姐弟,甚至姐夫“星爵”,全家出动为他站台。这份毫无保留的情感支持,或许才是他敢于独自闯荡的最大底气。

帕特里克·施瓦辛格的故事,像是对“星二代”宿命论的一次精彩反击。他没有活在父亲的阴影下,也没有试图推倒那座名为“阿诺”的丰碑。他选择了一种更聪明的方式:站在巨人的肩膀上,去眺望一片完全不同的风景。

他把那个一度让他困扰的姓氏,从一个固化的、代表着肌肉与终结者的“品牌”,变成了一个充满无限可能性的“起点”。《白莲花》的爆红或许只是个开始,他未来能否真正将“施瓦辛格”这个名字的内涵,从硬汉的代名词,拓展到一个更丰富、更多元的维度,这将是他演艺生涯中最值得期待的篇章。