【版权申明:本文为@影吹斯汀 独家原创稿,未经许可不得以任何形式抄袭or转载,违者必究!】

中国文化IP的出海,又有新动态。

综合多家外媒报道,上周,索尼影业已获得泡泡玛特运营知名玩偶形象“Labubu”的电影改编权。

虽然目前还无法得知首部电影长片将是真人版还是动画版,主创团队同样没有敲定,但无论如何这条消息都意味着:中国资本和好莱坞正联手努力,旨在将Labubu从全球热卖的潮玩,变成一个世界级跨媒介IP的核心。

不过,这倒并不是Labubu首次爆出影视改编新闻。早在今年六月,就有国内媒体报道泡泡玛特已成立电影工作室,立项备案一部名为《Labubu与朋友们》的动画剧集。

其实就Labubu这个IP而言,无论是自制剧集还是和索尼的电影合作,都是对同一个问题的回答:围绕着因形象和营销一时爆红的盲盒潮玩,怎样能建立更宽的护城河,抵御可能到来的市场兴趣变迁和热度消退?

今年九月在接受路透社采访时,泡泡玛特执行董事兼联合首席运营官司德表示,公司正借鉴迪士尼的IP运营策略,将Labubu这一畅销玩具的成功转化为长期效益。

所以目前看来,想要将Labubu的短期热度变得保值甚至升值,将IP形象置入世界观和故事更生动、受众更广的的影视作品中,是理应要走的一步。

至于为什么选择和好莱坞合作,而非完全自制,道理也很简单:从孩之宝(《变形金刚》)到美泰(《芭比》),美国影视/动画工业助推玩具巨头旗下IP影响力到达新高度的案例不少;至于此次拿下Labubu改编版权的索尼,虽无玩具改编电影经历,但近年来也曾将轻故事、重形象和玩法的电子游戏IP“超级马力欧”搬上银幕,取得巨大成功。

在跨媒介IP电影化的经营中,好莱坞的经验和工业制作水准,都最值得信赖。

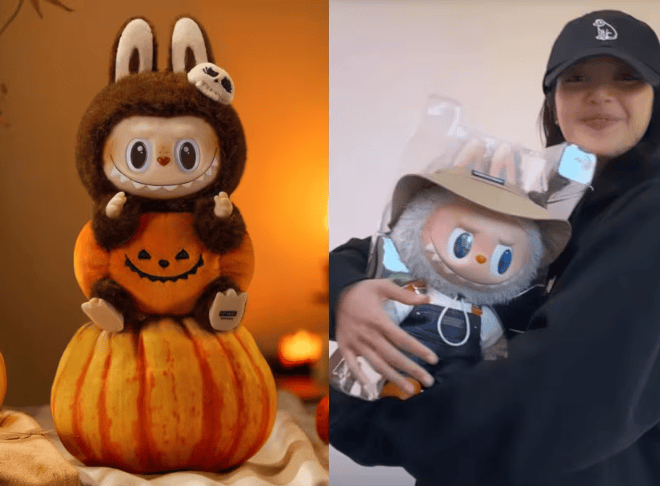

大热IP和好莱坞制作能力的珠联璧合,赢面自然不会小。Labubu影视化的优势,自然是目前已属世界级的热度和认知度。尽管明星“带货”、盲盒商法、病毒营销、泡沫炒作的助力对Labubu的走红同样重要,但如果不是这位“尖牙萌兔”自身的标志性形象确实突出,Labubu不可能迅速蹿红,成为目前全球潮玩界的超顶流。

今年年初,《哪吒之魔童闹海》创造票房奇迹,年中,好莱坞“萌宠”电影《星际宝贝史迪奇》全球大热,在那时,国内外的媒体都敏锐地发现,Labubu和哪吒、史迪奇、“无牙仔”有某些非常相似的特质:又丑又萌、还带着几分凶狠、叛逆和狡黠。同类的“凶萌”角色能够征服影坛,Labubu自身的形象魅力,当然也是过关的。

但除了形象本身的竞争力之外,Labubu的影视化还有一个优势:绘本原作本就有基础的世界观和角色群像设定,这给剧本创作提供了一些便利。

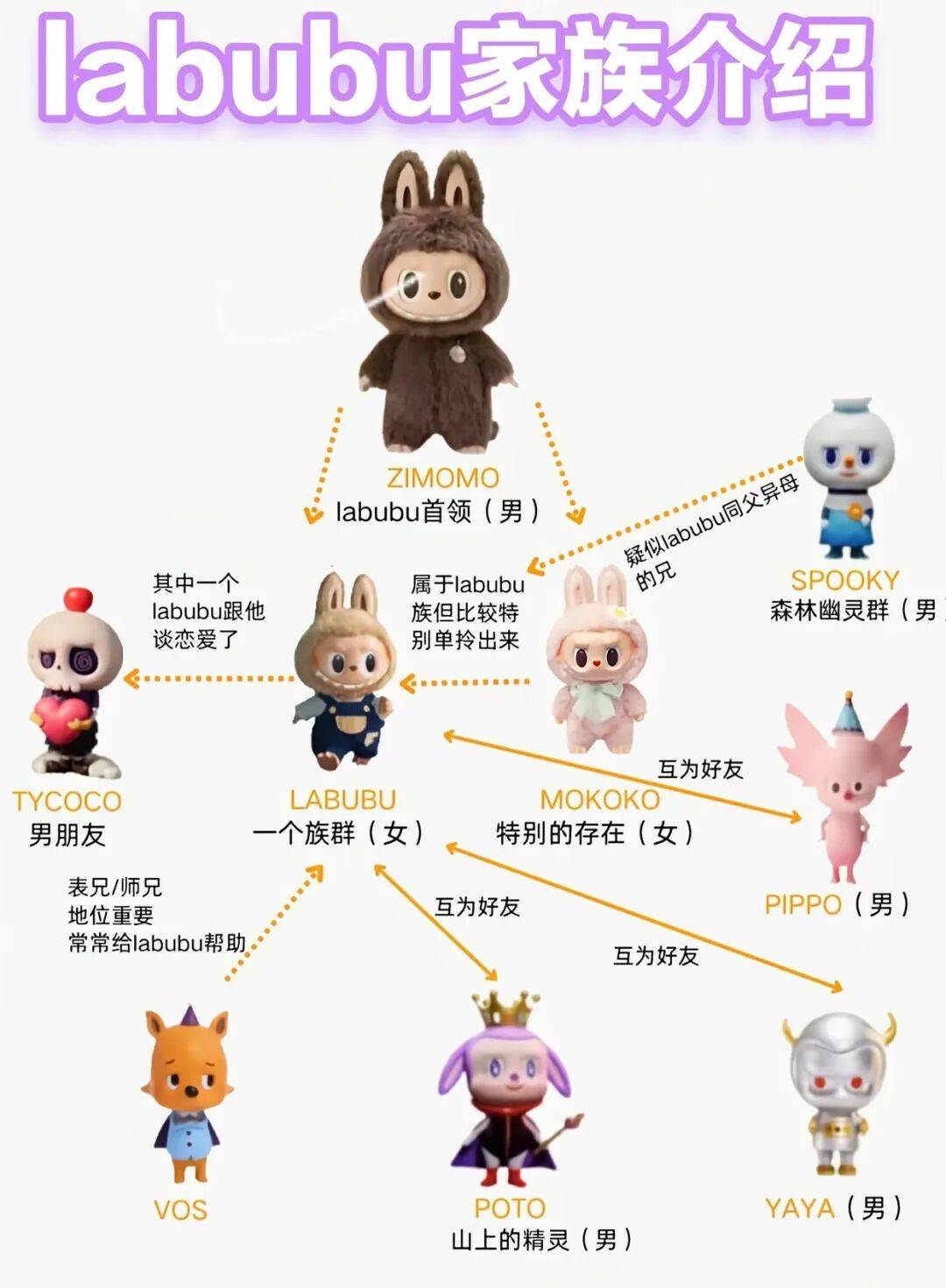

不同于相当一部分路人对Labubu“只有玩偶没有故事”的印象,Labubu的形象和设定原生于儿童绘本。香港插画家龙家升于2015年创作以北欧传说为灵感的绘本《神秘的布卡》,此后又推出《柏度与少女》和《米罗安魂曲》。

Labubu在漫画三部曲中属于“精灵天团”(The Monsters)一员,有Mokoko、Pato、Spooky、Zimono等同族伙伴——甚至还有男友Tycoco。这些角色同样是泡泡玛特旗下的玩偶,只不过名气和人气有所逊色而已。

在原初的三部曲绘本中,Labubu其实仅属配角。但上个月龙家升在接受访问时已经提到,自己有意于今年或明年推出一部完全以Labubu为主角的绘本。显然,原作者自己也有将Labubu故事化的一些新构想,未来在电影创作的过程中,或许也能提供一些助力。

但是,从IP本身的条件出发,Labubu的电影化也并非稳操胜券。

首先,Labubu“形象鲜明”“有基础设定”这个适合影视化改编的优势,也可能成为双刃剑,成为某种阻碍。

先就形象来说,Labubu赖以走红的形象亮点,无疑是毛茸茸外表和凶坏表情的反差,而在面容上的关键,则是她嘴巴紧闭、尖牙排齐的面孔。而这一Labubu最具标志性的外形特征,可能并不是最适合“动起来”的那一类。

回顾好莱坞真人游改大片《大侦探皮卡丘》(2019),正是因为皮卡丘说起了人话,变得“人模人样”,破坏了原本软萌的角色形象,才未能取得与宝可梦IP影响力匹配的市场表现。

一旦Labubu能够张口说话,可能会在很大程度上削弱了其标志性的叛逆、腹黑气场,粉丝们能想象、能接受吗?路人观众还会觉得Labubu的形象有个性、“酷”吗?结果恐怕会是灾难的。

至少目前在泡泡玛特官方账号自己发布的一些短片当中,Labubu都还没有张口,采取的形式或是毛毡质感动画,或是较为平面的2D动画,或是皮套扮演,即使说话,也是嘴部不动的“腹语”。说实话,这些形式和好莱坞所擅长的真人大片、强调角色面部和台词表现的3D动画,都不太匹配。

可以说,怎么表现拉布布的动态形象,是一个技术和剧本处理上的大难题。

另一方面,以Labubu为中心的“精灵天团”IP,的确是有基础的叙事框架和角色关系,但对于电影改编而言,如果不另起炉灶另辟世界观,这样的框架很容易处理不好,进而直接削弱IP的核心资产——Labubu的角色魅力。

Labubu卖的那个性格概念,叫做叛逆,叫做不被定义,这是一种基于第一视觉的显性信息。

《光明日报》对Labubu的评论

《光明日报》对Labubu的评论

而无论是在绘本还是泡泡玛特玩偶当中,Labubu都不止一只,其所属的“精灵天团”的社会结构,也比较明确。简单地说,故事里个体数量众多、属于更大集体、有男友的Labubu,和那个走红的叛逆Labubu之间,存在着一种“语境化”“故事化”和“去语境化”“去故事化”的错位。

一旦把Labubu的故事和形象写“实”了,那个“不被定义”的Labubu就消失了,角色的核心魅力,也势必面临大的衰减——到时候,大家是要去看一部只是角色看上去凶了一点的换皮《蓝精灵》吗?

如果以上列举的,还都是受Labubu形象和世界观所限而产生的创作问题,如果巧妙应对,就多少还能规避负面结果,但大形势的挑战,可能才是Labubu这个IP电影化所面临的最大不确定性,这是很难规避的。

目前,泡泡玛特和索尼面临的最大问题是:Labubu的全球热度高峰大约在今年暑期,如今网络搜索量、社区趋势、二手保值率等指标都已明显下滑,如果短期内不能推出作品,很可能会“赶个晚集”。

如果到时候Labubu真的彻底过气,回望泡泡玛特如今为Labubu跨媒介布局的“远见”,也有可能被看作是IP热度高峰期过于膨胀的竭泽而渔。

泡泡玛特的野心是很大的,远不限于通过跨媒介运营把握并放大Labubu的热潮,司德还对路透社说,他们要打造5至10个类似Labubu的长期潜力IP。但就目前的情况来看,泡泡玛特首先要做的,还是尽快推出一系列有影响力的跨媒介动作,把Labubu这个拳头形象的热度,重新再提振起来——可以是动画剧集,可以是联名,可以是主题乐园项目合作……

总之,速度要快。

(文/阿拉纽特)