11月的片单一翻,熟面孔在那排着队,辛芷蕾《日掛中天》端着文艺范,胡歌《三滴血》对上双视后,动画和大IP一波接一波,《疯狂动物城2》《鬼灭之刃》《惊天魔盗团3》都来了,票房像一锅热汤。

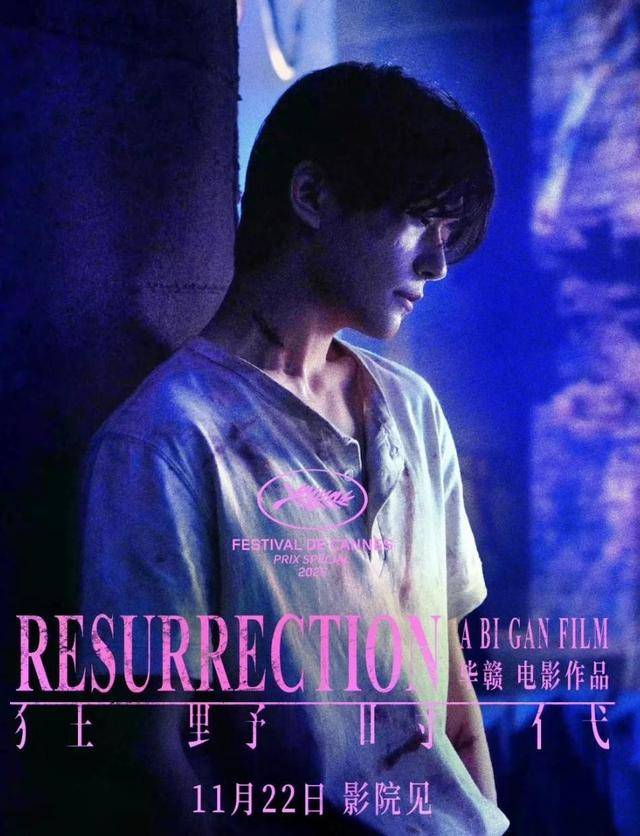

风口在那儿转,可真正让人把呼吸收住的,偏偏是毕赣的新片《狂野时代》,戛纳评审团特别奖拿到手,是今年国产片在国际赛场上的那个点名,阵仗摆好,不用多说也能明白它的劲道在什么地方。

毕赣的拍法老样子又不按老样子来,六个章节,六层梦,剧本只给个骨架,台词不钉死,走戏在现场撞,演员自己去找方向,镜头跟着情绪跑,像给了一条跑道。

你们去跑,我看你们怎么跑,这事落在演员身上,压力也有,吸引力也有,观众看着会觉得抽象,会觉得远一点,可那股不确定在发酵,画面就活了。

主角不叫人名,叫迷魂者,易烊千玺去演,设定是靠胶片活着,像一台会走路的放映机,六个章节对应六个感受,视觉的火花,听觉的回音,肉身的触感,历史的影子,时代的走向。

最后那一下醒来的力度,第一段是视觉的场,默片的拼接在那儿闪,经典镜头被剪碎又叠回去,光打在脸上也打在墙上,眼睛会被牵着跑。

听觉那段把人拉进谍战的巷子里,迷魂者混在地下线里护送情报箱,路上踩陷阱,身上吃苦,音乐家的手把他拖走,军官这边是赵又廷,双耳被割的动作不铺张,枪声连在后面,空间一下子空了,影院里一片沉,就是那种你知道声音在,可你抓不到的状态,耳膜像被按住。

后面转到寺庙的冷清,转到改革开放那会儿的街口,转到现代城市的玻璃窗,每一段都把时间拉出来摸一摸,影像语言像在实验室里被拆开重装,坐在位置上的人也在改观影方式,不求快,节奏慢下来,票房这件事放到一旁,取悦的想法被拿掉,影片自己往前走。

易烊千玺这次把人形往外退一步,身体弓着,骨头的线条顶着皮,第一眼不太认得,是他又不像他,镜头一转人进了另一个年代,谍战时期的地下身份,穿皮衣夹着一支烟,走到千禧年前后的街面,镜头偏昏黄,整个人带着中年的沉,现代段落里又换一个气口,五个角色叠在同一张脸上,动作分开,眼神不重样,狠的词不说,难度摆在那里。

看配角这边,舒淇的舒小姐多在声音里出现,音色温润,句子像水面铺开,和视觉的强对比对上,梦境的层次从耳朵里加深,赵又廷的军官不抢戏,节点在手里,割耳的处理,追杀的通道,迷宫一样的空间,呼吸感往内收,节奏一紧一松,整条线把主角的情绪托起来。

争议会有,艺术的路本来就窄一点,大部分观众更熟悉的是完整的故事和稳定的起伏,这片子把框架拆散,镜头说话多过台词,市场感弱一点,艺术感浓一点,国产文艺片往前踏半步,模板少了一块,数字不往前挂,表达被抬到前面来,易烊千玺一人五角,在怪与人之间来回切,在谍战和现代之间换衣服,偶像的标签被放到后排,表演的边界被推开。

片子的意义落到一句话里不好说,拿奖是事实,定档是事实,观众坐进去面对的是经验之外的两小时,能不能对上电波看缘分,这回更像一次测试,导演和演员把筹码压到艺术那边,成与不成交给时间去看。

《狂野时代》不提供轻松的周末套餐,它更像一场实验课,也是一趟往里走的旅程,你要能接住抽象和留白,银幕上会打开另一种可能,国产电影的边界再往外推一寸。

易烊千玺的表演会被拿出来讨论很久,22号见,走到影院里坐下,做一个选择,关于勇气,关于突破,像那只在梦里找自己的迷魂者,走进黑暗又走出来。