作者 - 仙子狗尾巴花

监制 - 她姐

国产恋综似乎陷入了“鬼打墙”的困境里。

此前的恋综被诟病过于悬浮,不够真实,可当节目组真的找来一群打工人,又因为过于接地气,走向另一个极端。

最近,一档聚焦普通上班族的恋综,让无数打工人看得纷纷“破防”。

节目组别出心裁地把一群朝九晚五的打工人,利用5天的年假时间凑在一块,开展以恋爱为目的的社交。

综艺名为《逃离朝九晚五的恋爱》(后称《朝九晚五》),实际却时时扣题朝九晚五。于是就出现了国产综里很难看到的场景:

每个嘉宾出场都是一脸的“班味”,打招呼要互称“老师”,入住酒店后第一件事是先睡个懒觉。

虽说是来度假的,但是上班就像悬在头上的阴影,时不时就要出来“作怪”。

看着他们在难得的假期里还要强打精神进行社交,一种熟悉的倦意扑面而来,让人忍不住共情那份心累。

恋综要把握好个中分寸实在不容易,太接地气了不行,但若离普通人生活太遥远,似乎也不行。

这档打工人恋综上线之前,国产恋综因“悬浮”问题,被诟病已久。

节目里的人操着和我们同样的语言,却精致得仿佛生活在另一个平行时空:他们拥有天还没黑就能下班的工作,每年都有大把假期去国外奢华度假,爱好都是冲浪、滑雪之类需要用金钱堆砌的运动。

去年的《心动的信号·第七季》这种质疑迎来高峰,无论是中英混杂的讲话方式,还是对家境和财富暗戳戳的炫耀,网友们将嘉宾的“不接地气”回敬成热梗,使其迅速出圈。

可见,真实感于恋综而言是一把双刃剑:过于贴近生活,会失去节目应有的造梦感;而若完全脱离现实,又难以让观众产生共鸣。

真人秀,还是偶像剧?

恋综进入国内这么多年,刚开始还能凭新鲜感吸引观众,可如今越来越向劣质偶像剧发展了:

一味堆砌浪漫元素,精心编织出让观众“嗑到”的爱情秀。

成功“嗑到”的先决条件,是拥有一群性张力拉满的嘉宾。

在很多节目中,这种性张力集中表现为嘉宾们过人的颜值、不斐的社会地位和一定的财富积累。

被称为“史上精英味最浓恋综”的《心动的信号7》,嘉宾阵容包含留学英伦的金融白富美、家世显赫的香港贵公子、颜值与智商兼具的新闻女主播、名校出身的高颜值大厂学霸......

讨论最喜爱的英国城市时,一位香港男生脱口而出的“曼”字话音未落,便卡壳改成了英文“Manchester”。

一句在中文语境下略显别扭的“曼…Manchester”,无论是否出于无意,从节目叙事的角度都成功地服务于人物塑造,迅速为这位香港嘉宾贴上了“长期海外生活导致中文退化”的标签。

送礼环节亦成为嘉宾展示财力与身份的场合。首轮约会前,六位男嘉宾需要各备一份礼物,女生则依据礼物选择心仪的约会对象。

在这些礼物中,价值最高的来自一名首饰品牌主理人,他送出的是一辆价值一千六百多元的粉色保时捷模型;

最有腔调的来自那名香港富二代,他送出的草帽看似平平无奇,实则价值五百多元,并且还不经意间秀了一下自己的高中母校——哈罗公学,一家欧洲老牌的贵族学校,有着戴草帽上学的传统。

当一档节目讲不出动人的爱情,只能依靠为人物贴上各种耀眼的身份标签来“赋魅”时,它便滑向了三流偶像剧的套路。在这套逻辑下,最成功的范例——莫过于《心动的信号7》中的“高雅”CP,彭高、翁青雅。

热度最高时,二人一度登顶微博超话综艺衍生cp榜榜首。然而,他俩同时也是恋综史上第一对距节目中牵手仅过去10天就官宣分手的情侣。

带着已知的结局重新复盘,网友们后知后觉这对cp浪漫的爱情更像是被场景和剪辑营造出来的幻觉。

在节目中,彭高的人设是毕业于名牌大学的高智商学霸,翁青雅则是性格温婉的留学富家千金,不仅人设相配,二人在颜值上更是旗鼓相当,仿佛一对直接从青春偶像剧的片场拉来的演员。

这对所有要素都是精心挑选的“顶配”cp,被制作组寄予厚望。不仅在社交媒体疯狂营销造势,还请来知名的言情小说作家饶雪漫在观察室现场带头嗑cp。

可“顶配”cp的情感发展,反而揭示了节目在挖掘真实情感深度上的乏力。

从一见钟情到双向奔赴,从游乐场的心动到烟花下的告白,他们的爱情像偶像剧一样浪漫,也像偶像剧一样千篇一律,除了单一的甜,再品不出更多味道。

节目组精心营造的恋爱故事中,他们一个扮演着猛烈的追求者,一个饰演着矜持的女神,二人如提线木偶,循着看不见的脚本推进剧情,直至戏毕离场,方才愕然醒悟,自己或许身处一个被精心安排的“楚门世界”,开始怀疑“那些东西真的是我想要的吗?”

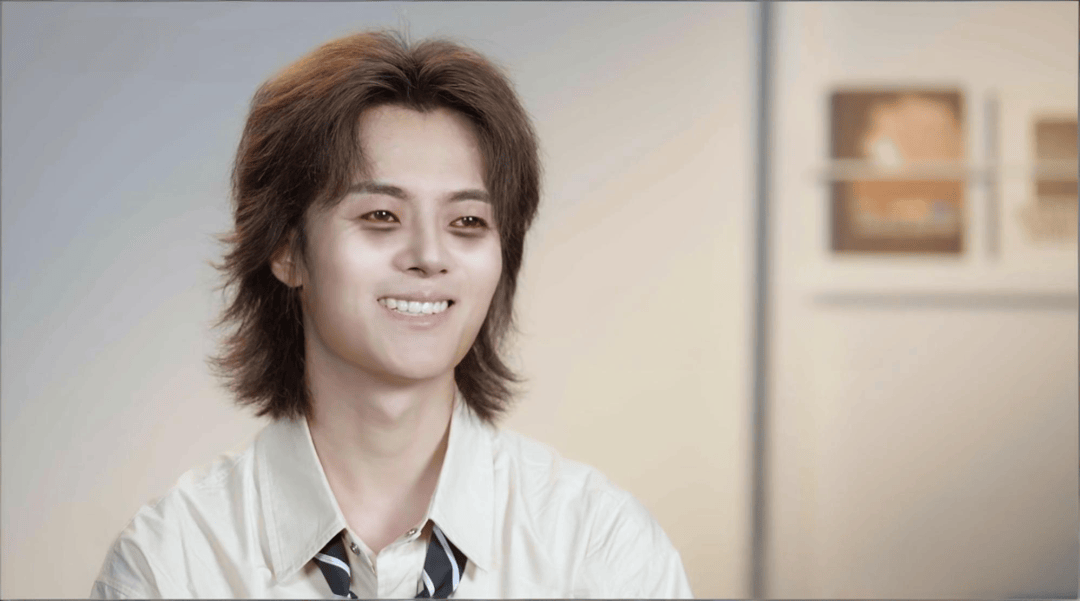

图源|微博@彭高

最终,男嘉宾彭高的一则“割席”微博彻底打碎了粉红滤镜。在他的讲述里,二人在节目之后很少有联系,甚至可以说并未真正在一起过。

图源|微博@彭高

当真实的情感互动被人设、剪辑与滤镜所取代,所营造的浪漫终将显露出其虚幻的本质。而当幻象破灭,这场“骗局”引发的反噬,便是观众对“真实”更强烈的渴望。

真实回归,观众却破防了?

事实上,已经有不少恋综制作团队选择将目光投向普通人。

前段时间,韩国的一档款恋综《母胎单身恋爱大作战》(后称《母胎单身》)掀起了不小的风暴,被无数网友大呼“真实”。

策划组敏锐地察觉到当代社会母单人群越来越多的现实,将一群从出生起就没谈过恋爱的25+大龄男女聚集在一起,记录ta们在与异性相处中的表现。

在这些嘉宾中,有人因为自小待在同性为主的环境,丧失了和异性相处的能力,有人目睹了父母糟糕的关系后,对与异性相处产生阴影,还有人则单纯忙于学业无暇分心他顾。

他们的表现高度契合观众预期,精准再现了一位母胎单身者突然置身于异性环绕环境中的真实反应。

初见面,每个人都表现出超强的边界感, 不仅是不敢和异性搭话,就连选座位的时候都下意识地相互远离。

在以往的恋综里,滑冰场往往是的绝佳约会场地,滑冰本身不是重点,过程中避免不了的肢体接触,才是绝佳的感情升温剂。

但对于一群母单而言,情况则完全不同,几个嘉宾似乎都是来认真来滑冰的,会滑冰的四散于整个冰场,不会的由身边的同性搀扶着,一副不学会不罢休的气势。

对异性,能不接触就不接触,如果非要接触,直接原地内耗。

被安排去邀请女嘉宾共进晚餐时,两位男嘉宾在房门外怯怯不前。他们斟酌着敲门的轻重和彼此的站位,每一个细节都倍加谨慎,气氛微妙如履薄冰。

内耗根源于陌生,很多母单者不清楚和异性相处的合适距离,索性选择最远的那种。

和异性相处的笨拙、对恋爱约会的生疏、这些瞬间在生活中太过普遍,哪怕不是母胎单身的观众也或多或少能与嘉宾们能共情。

而近期热播的《朝九晚五》同样提供了一种“照镜子般”的观看体验,让打工人在荧幕中直面自己的日常。

因太贴近现实,让人幻视身边的同事上恋综的样子,观众大呼“看破防了”。

参加节目的嘉宾是一群北漂打工人,编辑、银行职员、直播运营......以至于相互介绍职业的时候都无需说太多,报出地点就有人能猜出是哪家公司。

比如节目里两位AI从业嘉宾,一个工作在大钟寺,另一个在工作在西二旗。无需多言,这两个北京互联网地标一出现,一种独属于打工人的心照不宣便已达成。

图源|小红书@雯辉情感青少年咨询师

嘉宾们的居住地点也很接地气,通州,顺义,每天有一个半小时花路上,用长通勤换低房租,是很多大城市牛马的无奈现实。

看惯了月薪三千却住豪华大平层的悬浮设定,终于,我们在银幕上看到了真正接地气的家:充满平价玩偶的房间、带着岁月痕迹的城中村,赤裸到有点不忍直视。

大家的聊天内容也非常“落地”:通勤如何尽可能多睡五分钟、上班的穿搭有多“恶心”、怎么才能习惯喝冰美式,比起约会更像一场“牛马生存经验交流会”。

更好笑的是,尽管节目组绞尽脑汁设计了很多约会,但部分嘉宾对恋爱这事表现得“淡淡的”,充满了被上班充分腌入味后的“波澜不惊”,似乎比起谈恋爱,好好利用这段时间吃好喝好才是更重要的任务。

节目目前仅播出5期,但班味已经严重“超标”,而真正令观众头皮发麻的现实还在后面。

当年假结束,嘉宾重返各自轨道,他们的情感如何在与距离、时间和精力的拉锯中存续,才是“朝九晚五”式恋爱模式的核心命题,也是爱情与事业这一永恒困境的微观缩影。

虚假的幻想,还是“残酷”的真实?

当节目组终于将镜头对准真实,观众的反应却令人难以捉摸。

《朝九晚五》的播出效果不甚理想,目前单集最高播放量仅两千多万,豆瓣评分人数更是寥寥无几,仅有28位网友留下短评;

但另一边《母胎单身》却大获成功,播出仅两周便跻身Netflix非英语TV榜Top 10。

一面是已有固定套路的“偶像剧”式恋综,一面是播出效果难以预料的“普通人”恋综,虚假的幻想,还是残酷的真实,成了摆在恋综制作者面前的一道难题。

但细究之下,观众或许只是厌倦了套路化的烂俗言情叙事。偶像剧里霸总精英的爱情故事走向,人人都耳熟能详,根本不必再看演技拙劣的恋综嘉宾一次次复刻。

真人秀不同于偶像剧的动人魅力正在于此:不是通过营造甜而完美的CP互动,粗制滥造工业糖精,而是借由个体性格、经历的复杂性,使得嘉宾们的行为难以被任何单一剧本所概括。故事的走向,由此变得扑朔迷离,却并不悬浮、虚假。

《母胎单身》中,即便所有嘉宾都被贴上“母胎单身”的标签,他们之间的个体差异依然十分显著。

当意识到自己陷入“备胎”的处境时,里面两位女嘉宾的反应截然不同。

一位内敛理性,即便内心充满悲伤与困惑,她也未作过多纠缠,而是收敛情绪,本能地退回到安全距离。

另一位则外放洒脱,她选择直面对方,坦陈自己所受的伤害,而后潇洒送上祝福。此举既为内心的委屈找到了出口,也为这段关系画上了一个利落的句号。

相同处境下,承载着不同社会关系、家庭和人格的嘉宾,真实碰撞出的暧昧互动,有着剧本写不出的复杂和难以预料,却也更有张力,格外迷人。

这正是许多观众期望看到的。

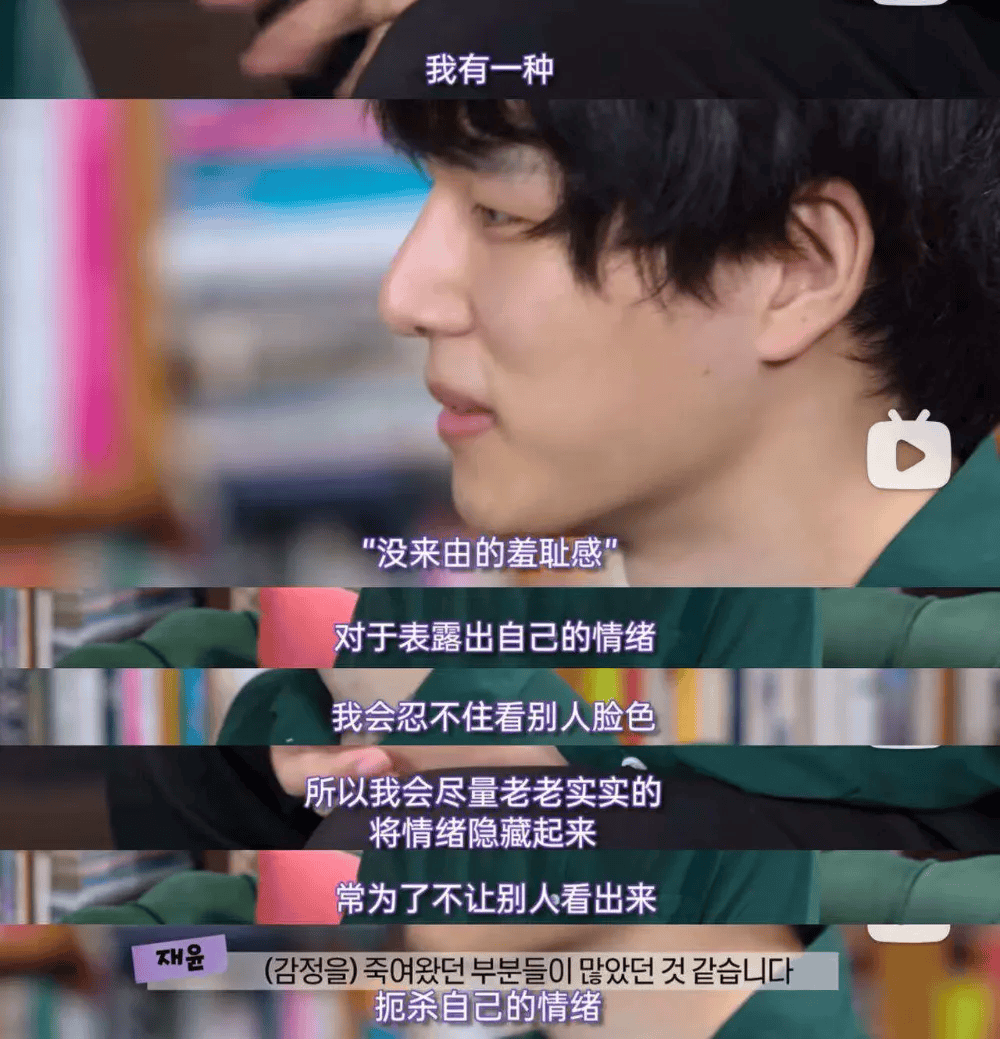

比如节目里的一号男嘉宾,在得知心仪的女嘉宾另有所好后,他的第一反应咋看之下很令人摸不着头脑。

他私下找到女生,说了句“其实我也没有那么喜欢你”,收获了女方一通指责。

在后续采访中,男一透露了自己这句话的真实意图:不愿意让自己的喜欢给对方造成困扰,索性将自己的情绪全盘否认。

令人费解的言行背后,掩藏着的是深深的不配得感。

对于许多低自尊的社交障碍者而言,这种用下意识否认来掩饰失落,最终却将事情弄得一团糟的体验,实在是再熟悉不过的笨拙与狼狈。

除此以外,观众所追求的“真实感”,并不意味着完全排除人为干预。

恰恰相反,当制作方通过环节设置,巧妙地引导故事走向,便能够在可控的框架内激发人与人之间更真实、更丰富的情感碰撞,让故事和情感的走向,拥有更多可能性。

这种可能性,不仅能为节目中的嘉宾拨开情感迷雾,甚至也为性格相似的普通人,提供了一定的恋爱参照。

《母胎单身》中,节目组察觉到多数嘉宾因关系进展不顺而陷入低气压时,安排所有人共同观看了一部与他们的处境高度契合的电影——金裕贞主演的《20世纪少女》。

该片以两位少女同时喜欢上同一个男生为主线,勾勒出微妙而真实的情感纠葛。

站在旁观者的视角重新审视相似的困局,嘉宾们仿佛在镜像中照见了自己,原先紧绷的心结也逐渐舒展,变得豁然开朗。

回望那个曾在感情中迷失、痛苦的自己,此刻只剩清醒与释然。

最终,有人因此终结了母单身份,如愿收获了爱情,有人则收获了朋友和一段重新认识自我的宝贵体验。

离开那天,众人脚步轻盈,带着满足重新投入生活。在转身的这一刻,成长的不止嘉宾,还有屏幕外同样处于单身暧昧期的部分观众。

说到底,恋综里“恋”固然重要,但“人”的分量同样不可或缺。

无论感情成败,嘉宾们相识一场所经历的心灵路程,才是真正的核心看点。

这段旅程中的自我发现与成长,往往比一个圆满结局更真实,也更能引发普通人的共鸣与思考。

参考资料:

1、南风窗|《恋爱综艺,越骂越上头》

2、文娱后台|《国产恋综没有爱情,只有死装网红》

3、sir电影|《笑到不行了,韩国综艺又搞我们心态》