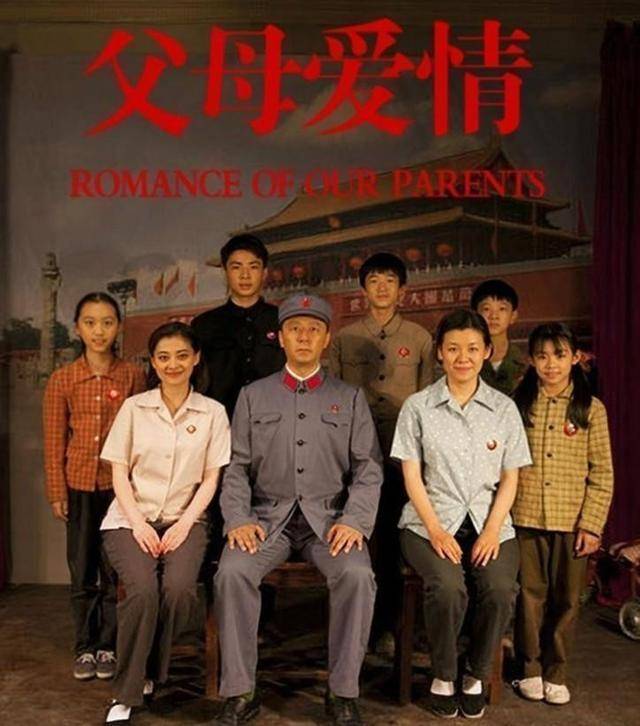

别把《父母爱情》里那家三口当成随便安排的面孔,说王永泉一家,镜头里轻轻一晃,饭桌上说一句话,像邻居路过一样自然,背后是多年同组的磨合,导演手里有个小本子。

谁什么气质,什么活路,心里有数,熟人不等于走捷径,是现场要稳,风吹草动都能接住,才有资格往前站到画面里。

直接把话摊开,王永泉不是靠亲情走到镜头前,王宏也不是靠家里吃饭。

他俩在孔笙戏里反复出现,靠的三样,能干,可信,做事安静,不博眼球,不抢段落,给多一句不多事,给少一句能把活儿结清,导演要的就是这种不出岔子的力量,群像戏里人多,线密,谁要是气质不对,整条线就跑偏。

孔笙这人,爱用身边人,熟面孔多,原因很直白,现场忙,灯光卡点,机位卡角,群演一圈站位刚排好,天气就变了。

这时候你让一个第一次见的演员进来,沟通要时间,磨合要时间,熟人上,嘴型一对,眼神一碰,节奏就齐了,画面不出响动,剧的气息就稳,导演不讲大道理,手一挥,你上。

说到王永泉,执行导演出身,整组调度都他盯着,镜头怎么走,台词卡哪里,空出几格让呼吸落下。

他心里清楚,上镜时不飘,不端,像人家院门口和你借个打火机那种自然,动作小,眼神短,停顿不空,观众一看不出戏,这种东西学堂里讲不完,现场看了几千回,往自己身上往下压,就成了。

弹幕里有人拿王宏开玩笑,说傻,说木,说一脸懵劲,那是角色的壳,他本人不这样,小时候就拍过《东方小故事》,里面演小孔子,记词,走位,镜头一来不怵,再去山东艺术学院把基本功走一遍,台上站得住,台下看得准,《父母爱情》里那股憨直,不是不会演,是把人物的钝感演出骨头,笑点不抢,哭点不抢,戏一合上,人还立着。

群像戏看主角不过瘾,看侧面才见功夫,一碗面条端上来,筷子怎么夹,汤怎么吹,街坊打招呼用哪个字眼,屋里老木头柜子角上那点磨损,拍到这份上,观众就信了,这些小角色不是摆设,是填满时代的砖,王永泉一家站在这种地方,像街口那家老店,招牌不亮,味道在。

从小到大走成一个稳定的演员,不靠运气一脚踢开门,教育得上,家里愿意让你慢慢磨,机会碰到合适的戏,三样凑齐了,才能接长线,王宏这条路,童年跟镜头混熟,学堂里把身法口条压住,进组后拿到合适的活儿,戏份不多,把人立住,下一回还想让他来,这就是可持续。

为啥导演爱用熟人,信任,效率,成本,三桩事往一块儿摆,熟人听得懂口令,现场一句话就能改,少走弯路,时间省下来,质量不掉,剧越拍越顺,界线在哪,能把角色演好,不拖进度,这叫合适,人情上位,质量往下走,这叫不合适,孔笙和王永泉这条线,大家都看见,活儿在那儿摆着。

生活这头,王永泉一家没把上镜当买卖,常年在本地过日子,朋友圈很清爽,不拿私事当话题,反倒让镜头前那张脸更像普通人,眼底的疲惫是常年的,肩上的担子是日子的,这些在画面里都能看见,戏就有重量,不靠堆词,不靠摆造型。

回头看那句“傻儿子”,标签一贴简单,背后是一个链条,执行导演的节奏感,幕后人的细心,童星的镜头感,科班的基本功,团队的信任,串到一起,才有今天画面里那点顺,那点稳,观众信任从哪来,从这种细节里来。

下回再看到熟人客串,就把眼睛往细处挪,看看是谁把人物做实,谁把生活搬进镜头,谁在无声处把那口气撑住,王永泉一家给了一个样子,干好手头这点事,安静站住,戏就过去了,名字不一定醒目,画面会记住。