《渴望》到今天35年了,这个被叫作中国第一部室内长篇剧的作品,当时只在北京小范围试播,忽然就越过城市越过省份,电视机前人挤人那种感觉,收视到九十八,电视史的想象被掀开一块口子。

时间往后推,剧里的人慢慢淡出我们的日常,名字还在嘴边,可人已经走远,几位演员我们一直以为他们在家安静过日子,消息翻出来才知道早就悄悄离开世界、

今天就把记忆里三位跟《渴望》绑在一起的人拎出来,他们的身影回不来,作品还在荧屏里亮着光。

郑乾龙这个名字,先是罗冈的脸映出来,干净利落的一个青年,王亚茹父亲王子涛的学生,戏里这么写,屏幕外他本身也是艺术氛围里长大的孩子,出身昆曲世家,父亲郑传监是昆曲表演艺术家,耳朵里进的全是戏曲的腔调和身段,他偏偏不走昆曲那条道,脚迈到话剧舞台上,六四年从上戏出来。

进了中国国家话剧院,话剧台词一遍遍磨,镜头前面也不急着冒尖,一步一脚印那种劲儿,他演罗冈之外,跑到《红楼梦》里做林如海,父亲的分寸拿得住,《华佗与曹操》里是华佗,《在暗杀名单上》里是陶景光,《人到中年》里又换成刘学尧。

这些名字摆在一起,没有哪一个是蜻蜓点水,都是靠时间打磨出来的厚度,他把大半辈子给了舞台,灯光一暗一亮,人站在台口不动声色,那才是他的信念,2007年离开,六十四岁,罗冈留在记忆里,英气也留在老照片里。

郭连文再说,他在《渴望》里的工人镜头不长,眼睛一下记住的那种朴实劲儿,背后是一条完全不轻松的表演路,特型演员这个行当,外形神态都得扣准,九八年他在《少奇同志》里演胡服同志,细节抠得细,站姿手势都过一遍,保持身高一米七八体重七十公斤的平衡,饮食和作息卡得很严。

这不是一阵子的努力,他不照搬,琢磨动作到指尖的轻微抖动,不化妆也能让人觉得像,他自己说第一次演胡服同志压力很大,演到第十次,压力没了,难度反倒更大,这是把难度往自己身上加的做法,时间被掰开用,精力一点点投进去,他让人看到,角色哪怕只有几句台词,也要全力去完成,二零二四年他走了,七十一岁,履历翻过来,清清楚楚写着职业的态度和生活的严谨。

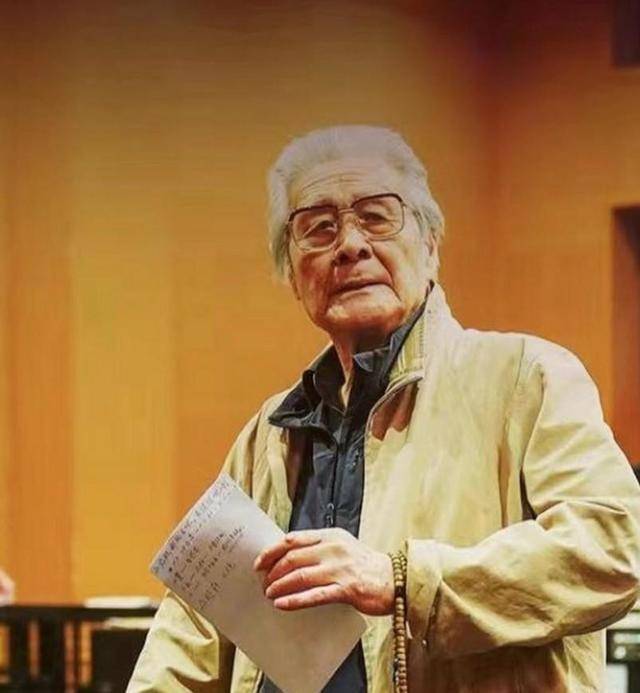

蓝天野接着往下看,他在《渴望》里是王子涛,王沪生和王亚茹的父亲,刘慧芳的公公,家里的一言一行,他那种稳,让整部戏有了骨架,导演把结尾做成悲剧走向,他和妻子终究没能再见面,人物一下沉下去了,蓝天野年轻时是画画的人,跟李苦禅、许麟庐学画,手里是画笔。

后来转去话剧舞台,半辈子在台上磨台词磨走位,退休之后开始系统拍影视,镜头语言一点点再长回到身体里,他演《封神榜》里的姜子牙,观众一眼认,大家说这就是蓝天野的姜子牙。

仙气从举手投足里透出来,演伯邑考的汤镇宗说过,一眼看过去就是姜子牙,这不光是技巧,是他身上自然散出来的艺术气场,他活到九十五岁,二零二二年在家里离开,一生像是慢慢铺开的一轴画,话剧是底色,影视是点睛。

三个人,三种路径,在《渴望》这个坐标上排开,剧不是一个流行词汇那么简单,它像把时间钉住的钉子,郑乾龙把一生交给话剧,镜头里是角色,心里装的是舞台。

郭连文用体态管理和细节打磨去成就一类人物,重复上阵还往难处走,蓝天野把岁月放进角色里,站着就立得住,他们在荧屏上交错出现在我们的视线里,也在脑海里留下一道道清晰的痕迹,人走了,名字还在,影子慢慢淡去,记忆反而更稳。

这些离开把一件事摆在我们面前,年岁往前走,作品留下温度,《渴望》里的人物不老,扮演他们的人会慢慢退回安静,我们把他们记起,不只是把几个经典镜头贴在墙上,而是把认真和专注这几样东西放进心里。

再看《渴望》,那些面孔还在屏幕里活着,心里也明白,曾经在舞台上站得稳、把表演当成终身事的人已经远行,他们留下的不是一句台词或者一个结局,而是艺术的厚度和温度,这个地方,值得被好好记住。