【版权申明:本文为@影吹斯汀 独家原创稿,未经许可不得以任何形式抄袭or转载,违者必究!】

国庆档后,新片接连无水花,影市萧条肉眼可见。在当下的环境里,主创过往的履历,同题材作品过往的成功,都已经不是一部电影的必胜理由。

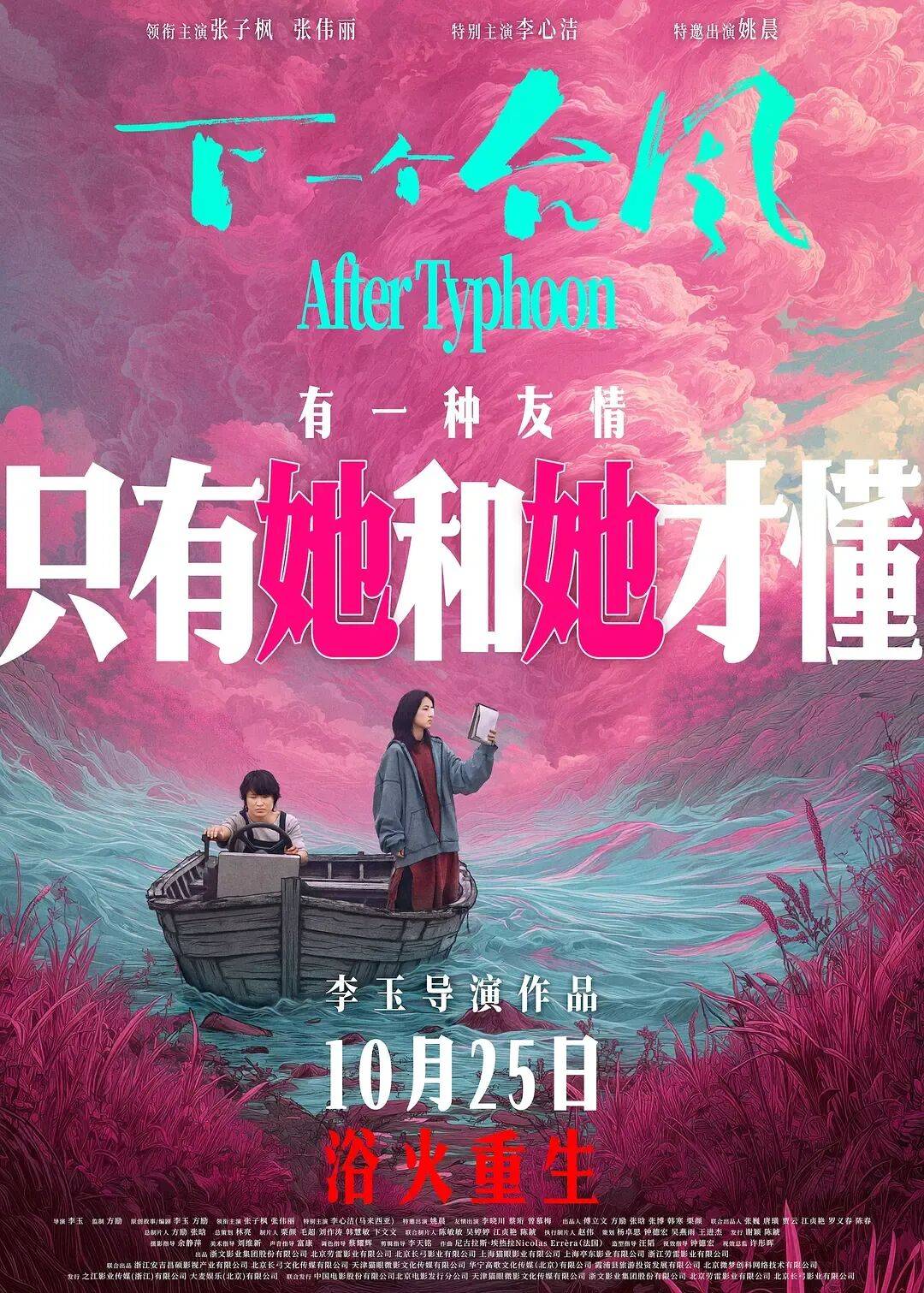

10月25日(上周六),由李玉执导,张子枫、张伟丽、李心洁、姚晨主演的女性电影《下一个台风》登陆院线。截至目前,本片公映已经五天,但累计票房仅约400万,且票房占比远低于排片占比,严重“倒挂”。

一部由成名导演执导,幕后班底不俗,且有不止一位明星演员坐镇的院线片,最终票房将仅为500万左右——这样的状况虽然糟糕,但在当下也不算太稀奇。更令业界感到迷茫的,是“女性主义”这一在过去两年间屡创票房佳绩的杀招,不灵了。

短短一个多月前,由《好东西》出品方推出、宋佳和佟丽娅两位知名女星主演的女性主义轻喜剧《轻于鸿毛》公映,截至目前票房仅为1542万,猫眼评分仅为8.4,既不叫好也不叫座。

再往前倒半年,由文晏执导,刘浩存和文淇主演的女性电影《想飞的女孩》同样失利,累计票房1697万,豆瓣评分仅为4.9。

当然,这些女性主义电影的接连失败,并不意味着整个社会女性意识的退潮。除了档期环境、宣发策略、文艺调性等客观条件影响,影片自身内容存在的缺陷和问题,才是失败的根源所在。

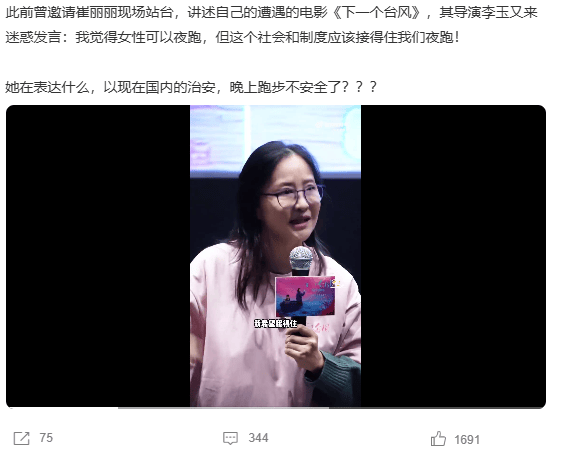

具体到《下一个台风》,本片在场外的问题的确连篇累牍:早先从清明档撤档时,就已落下一些负面风评;近期公映前,又因编剧兼制片人方励身陷舆论风波而被呼吁抵制;公映后,导演李玉在路演上发表对“女性夜跑”的争议言论,又引来一波负面舆情——几乎是把雷踩了个遍。

场外风波固然要背锅,但倘若影片质量真的过硬,聚焦女性被性侵题材、赞美女性间情谊的《下一个台风》,也不至于连几十万死忠的女性主义观众都吸引不到。但偏偏,这是一部乏味的电影。

没错,《下一个台风》的惨败,并非因为它是一部“纯烂片”。这算是一部合格的女性电影,但比起因烂而遭口诛笔伐,它更致命的问题是——过于乏味。

影片对性侵题材的表现、对女性间正反两种关系的描绘、利用外在环境烘托角色心理的技法,甚至演员表演,都挑不出大毛病。但是,由于融合了太多老套的角色、桥段、视觉元素,故事的驱动逻辑也过于简单刻板,再加上很多“想当然”的文艺情节设置,影片于是强烈散发出一种“女性主义公式文艺片”或者说“做题家电影”的僵化感。

而乏味,正是最大的负吸引力。

从网络上少数赞扬本片的评论看来,《下一个台风》的优点在于女性主义表达的坚定、全面,也就是站位上的“正”。

比如影片拒绝性侵的猎奇化,而着重表现被性侵女孩所遭遇的法律和社会困境,以及女性间由“荡妇羞辱”被连接起来的创伤体验;又比如,两位性侵者是人面兽心,他们的妻子作为男权制的受害者,为了维护自身利益也被迫成为加害者,影片呈现了这种结构性的自反悲剧,有一定“深度”。

但实话实说,触及这些议题、表现这些内容的类似文艺作品,乃至专题新闻报道,实在已经够多,观感也比较雷同,《又一个台风》在这些方面并无独异性,也未能进行更深入的警醒和反思。更何况影片在诠释女性主义的其他方面,也不乏瑕疵。

比如,为了说明受到性压迫的女性面对的社会压力有多大,影片的反面角色被塑造得相当简单刻板。海岛上的乡里乡亲,既对母亲名声不好的小汐(张伟丽 饰)进行霸凌,又在不明事态的情况下攻击沫沫(张子枫 饰)这个“小三”,基本是蠢坏无知的封建余孽;而在网上批评沫沫的一般网友,则无一例外都是断章取义、总是轻易被蒙骗的蠢货。

虽然《下一个台风》是“文艺片”,但片中这样对社会力量、舆论力量的简单刻画,尤其是对“荡妇羞辱”情节的呈现,基本和被公认为刻板、狗血的陈思诚新片《恶意》如出一辙。写出这样的角色和桥段,绝对不可能算有深度的批判电影。

即使抛开议题不谈,影片使用的许多手法,也都散发着一股精致的乏味,像是被其他人嚼过了的口香糖。

《下一个台风》中美院教授曲解埃贡·席勒的《死神与少女》诱奸学生,这样的情节本身没有问题;但《房思琪的初恋乐园》中的国文老师李国华就用文学情话诱奸学生的情节太过深入人心,这样展现犯罪者人面兽心的设计,实在缺少新意。

美学上,山雨欲来风满楼的自然环境,鲜明的地域元素,漂泊外乡人的设定,双女主趋近的角色关系,甚至刻意被调得较暖的色调……要识别出《下一个台风》在这些方面的“老套”,其实不需要很丰富的观影经验。如果你观看过大量青年女性导演创作的电影节短片,或是学生作业,那在你眼中,本片的似曾相识感就会更强烈。

在一个典型的地域文艺片框架内,糅合了许多性侵案件和社会舆论的实例,充其量只能算是风格化的电影版专题报道,可能挑不出大的错误,却也不代表对观众(包括女性主义者)就有吸引力。

况且,片中双女主的伤痛与治愈都是服务于故事翻转的“人造物”,心理创伤和解得过于容易,还夹带了太多除了抒情之外缺乏实际意义的疼痛文学情节,这就使得影片的情感比较浮于表面,老套、矫情。对现在的观众而言,这样的套路已经很难让他们产生深度共鸣。

所以,即使不看票房,以艺术电影的角度衡量,《下一个台风》也是既有太多过于粗糙的戏剧设计,又缺乏美学独创性,绝对不能被称之为一部好作品——这是两头不讨好。

说到李玉,作为深耕女性议题、交出过《红颜》《苹果》《观音山》等名作的老牌女导演,创作《下一个台风》是坚持路线,谈不上是追逐近年来女性主义风口。

但也正因如此,本片在舆论和市场层面的双重失利才更值得反思。跨入影坛已二十多年的成名女性导演,在诠释女性创伤和女性情谊的题材时,居然交不出任何一点具有突破性的内容,还是老一套的刻板文艺片风格,还是羸弱单薄的剧本完成度……给足预算,配齐技术班底,随便换个学院派的青年导演过来,成片估计也差不多。

说来说去,还是没新意、没看头。

女性主义是大势,女性议题是大热,但这不代表所有女性电影都能自动成功——现在不是几年前全球女性意识刚刚在网络上喷发的时刻了,现在,许多类似的女性故事已经被讲了很多遍,单纯迎合议题热度已经不够,你得“有意思”才行。

和近年来不同领域的女性主义“热款”一样,《好东西》不是一部没有“得罪人”的电影,它也曾遭到过部分网友的抵制;同时,《好东西》偏向自由主义女性主义的调性和种种表达也并非完全正确。但无论如何,没有人可以否认《好东西》是一部有意思的电影:台词机巧,情节幽默,人物性格有生命力,对年轻人话语、观念、生活方式的再现,也都生动有趣……

前几年爆火过,今年再次爆火的女性脱口秀,也是一个道理。

当然,“有意思”也不一定只等于喜剧、等于鲜明的类型快感。情感基调较为压抑的《出走的决心》,它能以准确细腻的手法,将上一辈女性被家庭和婚姻压抑的失语困境搬上台面,引发不限于中老年女性的多类观众共鸣(尤其是子女),它的议题是相对新的,它的剧本基于真实的人物和情境是妥帖的,这同样是另一种方向上的“有意思”。

很可惜,《下一个台风》哪边都沾不上。这几年“Metoo”的故事涌现得太多,客观上消磨了人们对性侵题材的兴趣,想单纯靠题材吸引观众,效用已经很低了。

前面也说了,连续几部女性电影的失败,不代表社会女性意识的退潮,在可见的未来,以不同媒介为载体的“女性主义”表达依然会是热门的创作主题。

但能否真正吃到“女性主义”“女性议题”“女性视角”的红利,则大大取决于创作者的水平。能否动员女性观众基本盘,是关键中的关键。

毕竟,女性主义电影想要获得一定程度的成功,其实只需要抓住一部分死忠的女性主义观众就已足够;当这部分的观众都吸引不了,那就是创作层面出了问题——就和《轻如鸿毛》《下一个台风》一样。

(文/阿拉纽特)