2011年1月26日,清华才子王晓业在美国普林斯顿大学医疗中心病逝,经医生确诊王晓业死于金属铊中毒。两天后,王晓业的妻子李天乐因涉嫌投毒谋杀丈夫遭逮捕。

高智商的人,如果把他们的聪明才智用到做坏事上,那是很吓人的,因为他们思维缜密,做事手法会更加隐秘,手段也会更加残忍。

李天乐是北京大学毕业的高材生,所以在当时,北大妻子毒杀清华丈夫的新闻在中美两国迅速发酵。

那么这对夫妻之间到底发生了什么,会导致高材生做出毒杀丈夫的举动?

李天乐与王晓业的关系,从结合的那一刻起,与其说是情感的碰撞,不如说是一次精准的 “项目合作”。

他们的相识是在 1995 年一场热闹的清北联谊会上,彼时,李天乐身边已有男友,是她的学长陈华。

但在李天乐的人生蓝图中,安于现状的陈华显然不是合适的 “合伙人”。她的人生目标清晰而锐利:去美国,读博士,拿绿卡,过上等人的生活。而王晓业的出现,恰好填补了她蓝图中最重要的那个空缺。

王晓业,这位清华计算机系的高材生,同样怀揣着赴美深造的梦想。他不仅家境优渥,自信帅气,更重要的是,他拥有把梦想变成现实的超强行动力。在李天乐看来,这才是值得投资的 “优质资产”。

果然,王晓业没让她失望。他主动联系美国各大学府,凭借出色的英语和沟通能力,硬是为两人争取到了宾夕法尼亚大学的全额奖学金。这个结果,对李天乐而言,无疑印证了她选择的正确性,也让他们的关系牢牢地建立在 “1+1>2” 的功利主义基石上。

1996 年 2 月,他们一同踏上了美国的土地。之后的轨迹,就像一部精密计算过的程序:攻读博士,进入顶级公司,获得绿卡。事业稳定后,他们在新泽西州登记结婚,并在 2008 年买下了一栋别墅。

他们每一步都走得精准无比,不断验证着这套精英组合模式的成功。他们是生活上的伴侣,更是事业上的战友,一个完美的成功团队。

只是他们都忘了,婚姻终究不是商业并购,生活也不是可以无限优化升级的项目。

当意外来临

最初,这对精英夫妻为自己的生活设定了一个 “丁克” 协议。这并非不爱孩子,而是一种维持生活 “可控性” 的手段。在他们的世界里,任何不可控的变量,都是对完美人生蓝图的 “污染”。

然而,生活最擅长的就是制造意外。随着王晓业父母的催促和身边朋友的影响,他开始渴望一个孩子,这个想法打破了两人之间脆弱的平衡。不久后,37 岁的李天乐意外怀孕,成为了高龄产妇。

这个孩子的到来,瞬间引爆了他们婚姻中埋藏的所有地雷。李天乐的第一反应是堕胎,这个念头背后,是对人生规划被彻底打乱的极度恐惧。

虽然最终被劝阻,但她内心的失控感却与日俱增,而儿子出生后体弱多病、对多种食物过敏的状况,更是加剧了这种焦虑。

家庭生活的矛盾,本质上是一场控制权的争夺。王晓业希望妻子辞职回归家庭,这在他看来是基于经济优势的 “理性” 分工。但对李天乐而言,放弃事业,就等于亲手摧毁了自己赖以为生的精英身份认同。这是她绝对无法接受的。

这场战争迅速升级。因为育儿观念不合,她与婆婆爆发激烈冲突,甚至动了手。即便是自己的亲生母亲从中国赶来帮忙,也因生活习惯的差异被她殴打并赶出家门。在她眼中,任何人都不能挑战她在这片领地里的绝对权威。

王晓业成了她宣泄失控感的直接对象。两人争吵不断,从丈夫加班太晚缺乏家庭关怀,到生活中的鸡毛蒜皮。一次激烈的冲突中,李天乐甚至用钝器袭击了王晓业的后脑,并多次歇斯底里地威胁要 “毒死他”。

关系走到了尽头。王晓业提出了离婚,并寻求儿子的抚养权。更让李天乐崩溃的是,她发现丈夫早已立下遗嘱,名下所有财产都将归其父母所有。

这一纸遗嘱,在她看来,不是情感的背叛,而是 “合伙人” 的彻底清算与背刺。它冷酷地宣告:在这场失控的家庭博弈中,她,李天乐,已经彻底出局。这种被剔除出局的羞辱感,触发了她内心最深处的毁灭机制。

当一个问题无法通过协商解决时,一个顶级的化学家会怎么做?

李天乐给出了她的答案:用自己最擅长的专业知识,以最高效、最隐秘的方式,将 “问题” 本身从物理上彻底清除。

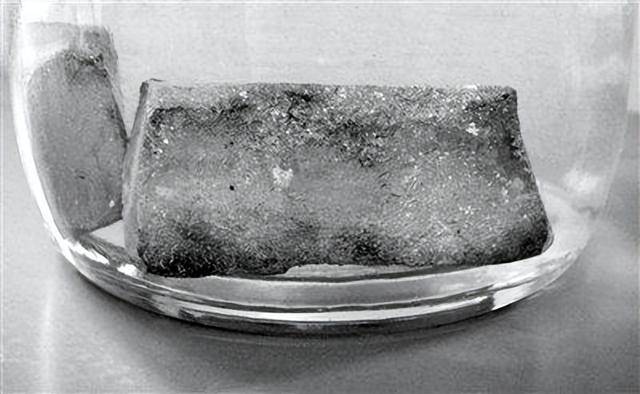

她的武器,选择了普通人根本无法接触的剧毒金属 —— 铊。这是她作为施贵宝公司研究员的身份特权,是她 “精英身份” 的终极体现。

从 2010 年底开始,她利用工作便利,多次向公司申请领取铊,剂量一次比一次大。她将这场谋杀伪装在日常科研工作的表象之下,冷静得像是在准备一场化学实验。

整个投毒过程,充满了冷血的计算痕迹。

她的电脑里,存着关于铊的毒性、中毒症状以及解药的详细文档。这是一种 “知己知彼” 的冷酷规划,她要确保自己是这场博弈中唯一掌握信息差的人。

2011 年 1 月 5 日,在儿子两岁的生日家宴上,她第一次下手了。随后,在王晓业因病住院期间,她提着亲手熬制的肉汤前去探望,再次将致命的毒药喂进丈夫口中。根据狱友后来的指证,她甚至在医院里通过静脉注射的方式进行投毒,确保万无一失。

1 月 14 日,王晓业开始出现脱发、呕吐和四肢灼痛等症状,起初被误认为是流感。直到一位了解清华朱令案的华裔护士敏锐地提醒了医生,真相才开始浮出水面。

1 月 25 日,血液化验结果证实了所有人的猜测:铊中毒。医生们紧急寻找解药普鲁士蓝,可天不遂人愿,一场罕见的大雪封锁了道路,救命的解药迟迟无法送达。

而李天乐呢?她比任何人都清楚解药是什么,也知道丈夫正一步步走向死亡。但她毫无作为,只是冷眼旁观,就像观察一个实验品的最终反应。

在得知化验结果指向自己后,她的第一反应不是惊慌,而是继续 “计算”。她立刻上网浏览美国刑事律师和量刑信息的相关网站,为自己的行为做最后的 “风险评估”。

更令人不寒而栗的是,警方发现,她早已为自己和儿子购买了飞往中国的单程机票,并办好了儿子的中国签证。

一个备用的逃跑方案,早已在她的计划之中。当警察找上门时,面对她申领和归还的铊之间那 90% 的剂量差额,所有的狡辩都显得苍白无力。

在法庭上,她态度嚣张,拒不认罪,仿佛自己才是那个被辜负的受害者。最终,她被判处终身监禁,并且 62 年内不得假释。

李天乐和王晓业,毫无疑问是 “成才” 的典范。他们智商超群,一路过关斩将,实现了世俗意义上的所有成功。

但在健全人格、情绪管理、共情能力这些 “成人” 所需的基本素养上,他们却表现得像个不及格的孩童。

他们的人生信条里,只有竞争、赢取和占有,却没有妥协、宽容和共存。当生活这道题超出了他们的计算范畴时,李天乐选择了最极端的方式,直接删除了题目本身。

截至 2025 年,李天乐已在美国监狱服刑 14 年,无任何减刑消息。

她的儿子被美国夫妇收养,母亲返回北京养老,这场曾震惊中美的命案,最终以一个家庭的破碎、一位高材生的终身监禁画上句号。