2025年10月25日,音乐人马頔通过微博发布原创文章,以轻松语气表示“有点想跟喜剧和脱口秀演员收版权费了”,直接指向其标志性梗“爷们儿要脸”被广泛引用。这一言论的导火索,是喜剧演员闫佩伦在当日综艺《喜人奇妙夜》中神还原模仿该梗——台词“爷们儿要脸”以其地道京腔成为节目爆点,引发观众热议。

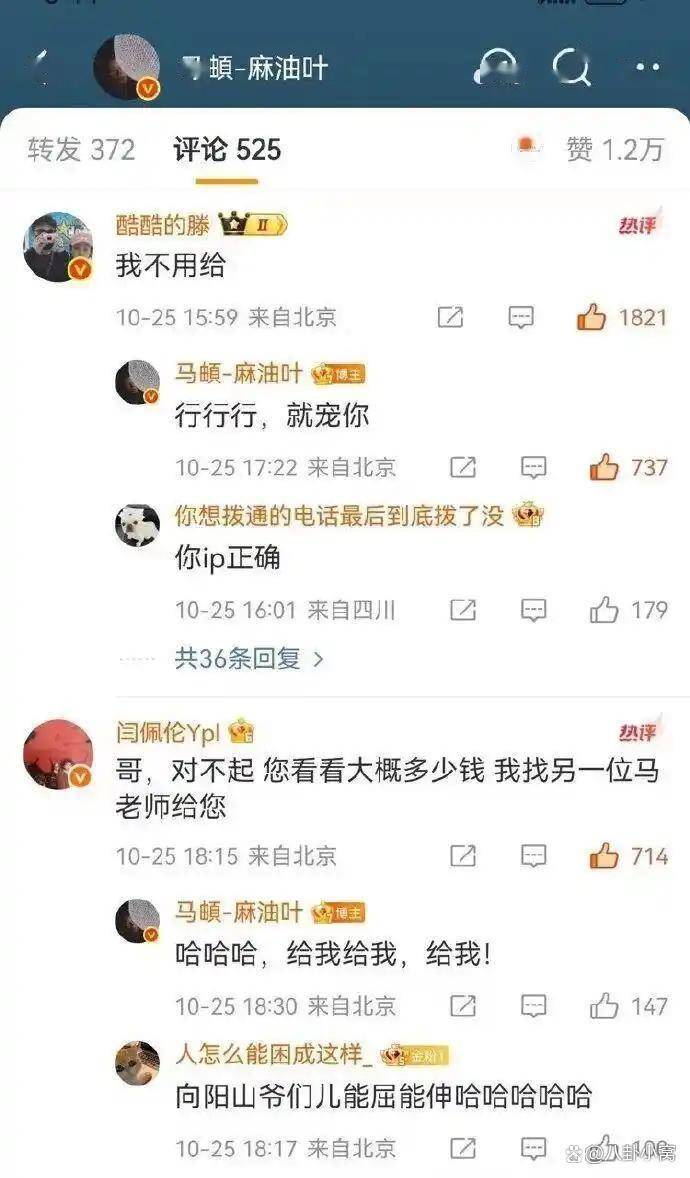

闫佩伦随后在评论区以喜剧风格快速回应:“哥,对不起,您看看大概多少钱?我找另一位马老师(马东)给您”,延续了两人此前的互动默契。马頔则玩笑回复“必相忘”,将原本可能的争议转化为娱乐化的“版权玩笑”。

“爷们儿要脸”梗并非首次引发关注,其流行源于马頔在综艺节目中谈及歌曲《南山南》时的自然表达。此后,该梗逐渐从音乐圈扩散至全网: 杨幂、林一等艺人曾在《王牌对王牌》等节目中使用该梗,进一步扩大了其影响力;网友纷纷用“爷们儿要脸”调侃生活中的“要面子”场景,使其成为全民皆知的“红梗”。

此次事件的亮点在于娱乐化的回应逻辑,马頔并未真的要求支付版权费,而是通过“收版权费”的说法,调侃自己梗的高传播度,同时保持了一贯的“北京爷们”直爽风格;闫佩伦以“找马东”的回应,延续了两人的“互怼”默契,既承认了模仿的事实,又避免了可能的尴尬;评论区满是“别收,爷们儿要脸”“苟富贵”等调侃,马頔则以“必相忘”回应,形成了“梗-回应-再玩梗”的良性循环。

此次“版权费”事件,本质上是网络亚文化的传播与互动。爷们儿要脸”从音乐梗到全民红梗,体现了网络文化的“裂变式传播”——明星的表达、综艺的放大、网友的参与,共同推动了梗的流行; 马頔和闫佩伦的回应,没有摆出“版权捍卫者”的姿态,而是以玩笑的方式与网友互动,拉近了与观众的距离,符合当下“亲民化”的艺人形象趋势; 《喜人奇妙夜》作为综艺节目,通过闫佩伦的模仿,将马頔的个人梗转化为节目爆点,体现了综艺“连接明星与观众”的核心功能。

马頔的“版权费”诉求,是娱乐化时代的典型“文化事件”——它既包含了梗的传播逻辑,也体现了艺人与网友的互动方式。从“爷们儿要脸”到“收版权费”,整个事件没有尖锐的争议,只有轻松的调侃,最终成为了网络文化中的又一“快乐注脚”。