时隔 26 年再见到大学时最好的朋友,是什么感受?

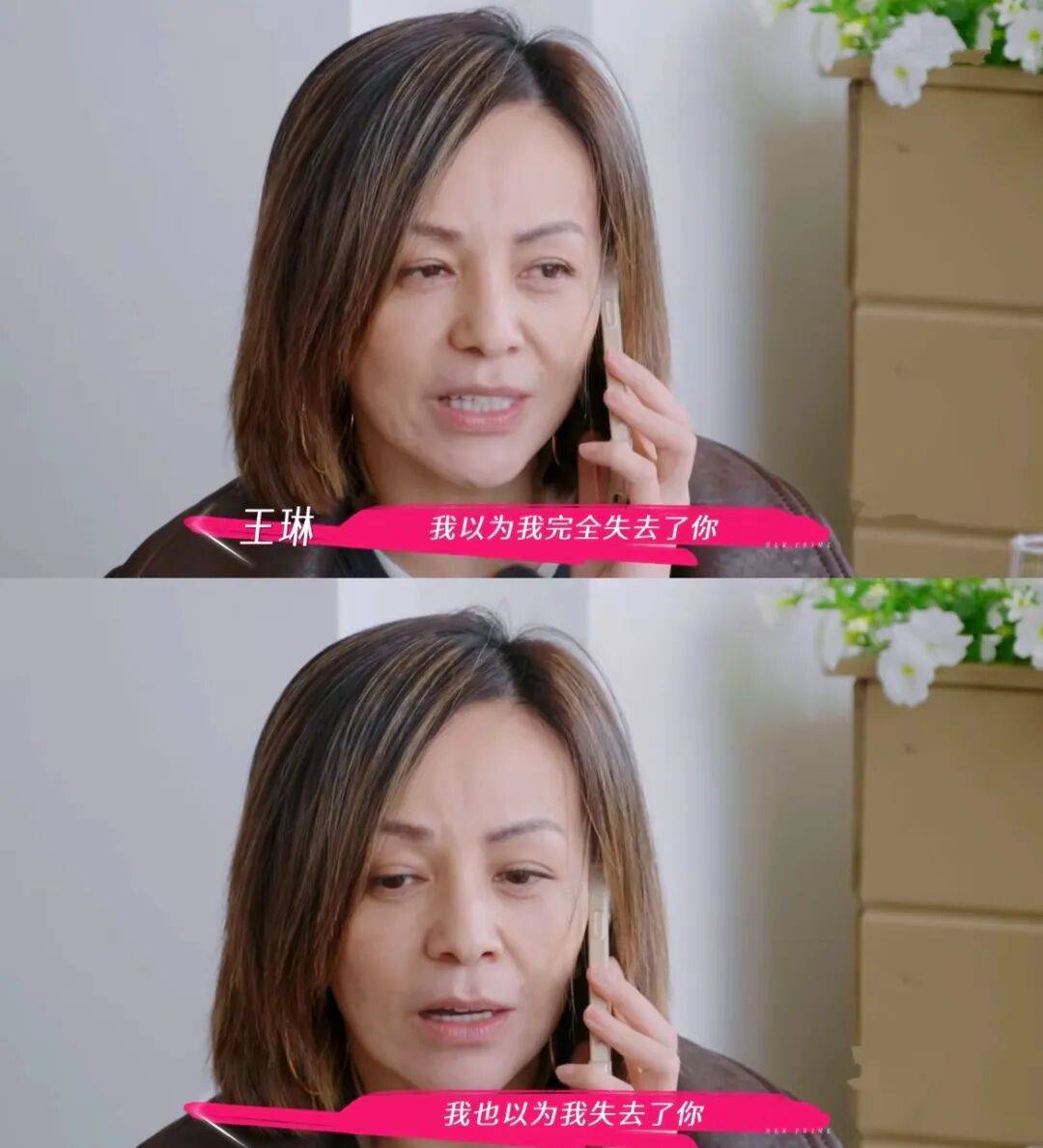

王琳好像就像一部文艺片的女主:我以为我完全失去了你。

而对方在电话里回复“我也以为我失去了你”。

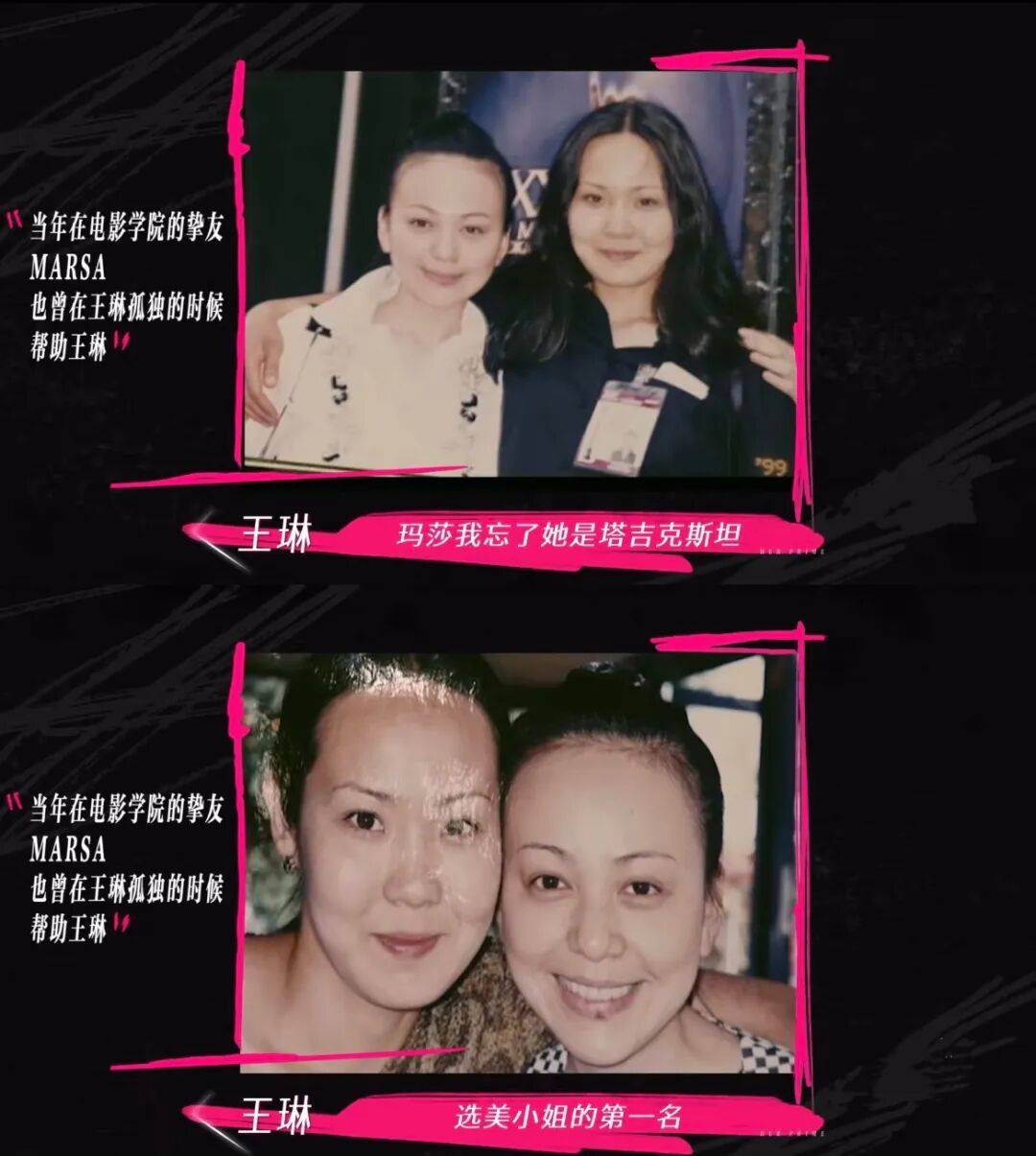

最近《姐姐当家》综艺收官,节目的最后,王琳来到莫斯科,贡献了整期很感动的一个桥段,她兜兜转转找到了当时大学时最好的好朋友,两人跨世纪重逢。互相表达想念的方式就像电影台词一样。

整个《姐姐当家》综艺,王琳和其他几位“姐姐”的调性很不一样,没有在婚恋里的爱恨悲喜,她总是破碎和孤独,同时又展现出自省和疏离。这和大家对她巅峰时的那个风风火火的“雪姨”印象,真的反差很大。

跟着这个节目,几乎是把王琳重新认识了一遍,完全不是荧屏角色形象中那种精干、强大的形象,相反她原生家庭很凋零,性格非常敏感易碎,且节目最后也并没有符合综艺路线那样神奇的”缝合“。但因此也更有活人感,没有剧本痕迹,就是生活那种支零无解的面貌。

想起前段时间一封在网上超火的书信,王琳写自己的留学生涯,那时候俄罗斯还叫苏联,在王琳笔下悲伤厚重的地域情感被勾勒出来,她的文笔在艺人里绝对是惊艳的。

“跟他们聊天,问他们为什么都这么沉重。他们告诉我,我们民族永远站在悬崖边缘,很恐慌、很痛苦、很贫穷,但骨子里有一股傲气。他们觉得自己是沙皇的后代,曾经很辉煌,血液高贵,头颅高昂。”

”我去看芭蕾,大幕拉开,他们民族的厚重、痛苦、高傲贯穿其中,天堂近在咫尺。我不由自主跟着音乐高兴、愤怒、悲伤。心中暗暗祈祷,这一切千万不要结束,我害怕从这天堂又掉回凡间。”

前一秒看到这样的文字,后一秒想起著名的雪姨敲门桥段,有反差感,但并不违和,就是一个有血有肉的人。网友联系王琳的求学生涯,讲她人生总像是一部很难被触碰的,带着俄式美学色彩的文艺片。毕竟一个爱写字的人,无论外在多么风风火火,百分之百概率是个超高敏感,且情满的人。

这个内娱坏女人,是个细腻又忧郁的女文青。

1.

不看《姐姐当家》,总觉得王琳会是那种干劲不停,气血充足的大女主。

看完觉得,她原来常常不开心,节目里百分九十的时间都在不开心。

虽然肯定有剪辑线人设引导,但那种生活细微纹理日常还是很真实。

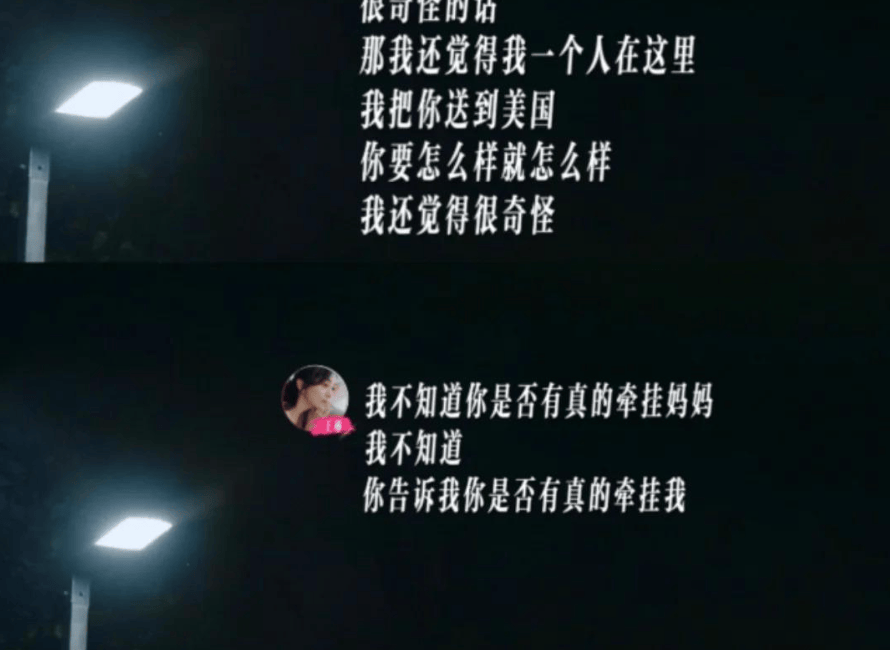

节目里最初引起人热议的一段是王琳和儿子的通话,儿子从美国打电话过来,跟妈妈说两个人的对话可不可以不要被镜头记录,王琳的情绪反应很大。

离异后一个人把儿子带大,王琳说觉得儿子是她最大的作品,因而费劲心力去照顾和滋养他。但这种高期待高依赖加剧了亲子关系的矛盾,放在镜头下这种冲突更加被放大,因而观感并不那么舒适;

好友王子文过来,老友本来是吃吃喝喝开心一天,但王琳想的是是否有打扰到别人,以及这样的一天太短暂,最后送王子文走的时候,独自在车上流泪;

她的情感好像总是很重好像很难没有后顾之忧地,轻松地去表达和享受一段感情带给人的快乐。

但可能是假剧本看得太腻了,如果整条故事线看下来,又其实会觉得王琳这种情感的真和拙很难得。毕竟拧巴的反面就是太在乎。

她会很认真地和编导组表达想念和舍不得,甚至提出要加录国外的戏份;一边自嘲“老人想回忆青春”一边把莫斯科认认真真地走一遍,想念一遍。

一句“你怎么就放不下呢”?对于一个真实走过她的路的人而言,确实太武断了。

2.

如果不是上综艺,王琳的 B 面很难被大家发现。

曾经她是一个几乎被角色脸谱化了的演员。

《情深深雨濛濛》的梗这几年都被玩坏了。那是王琳最代表的作品,“傅文佩,你开门呐”,一句台词念了 20 多年,连王琳自己都说“现在就指着敲门活着”;

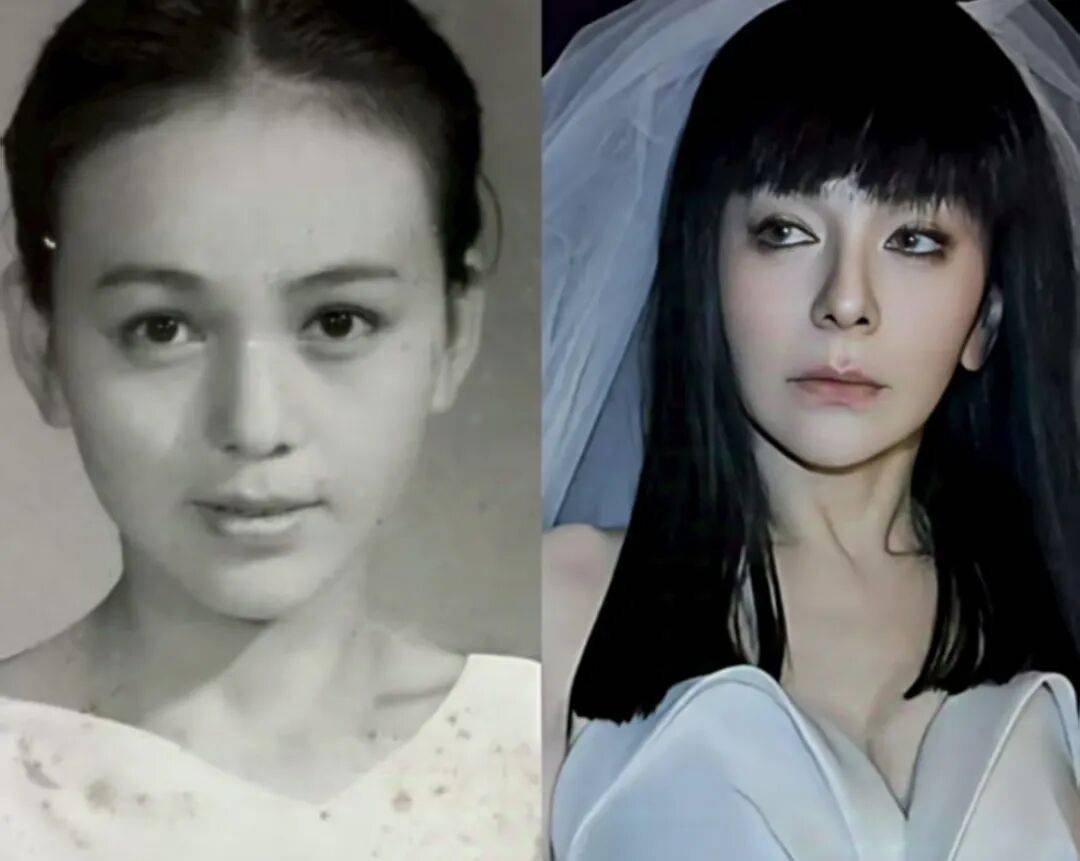

她长得秀丽,瘦削,精明,这些都成就了角色和声名,也极大限制了戏路。

现在想想王琳最有名的作品,除了雪姨,还有就是各种深入人心的坏女人了。

比如苦情剧《笑着活下去》里,她演一个为了追求更好的生活,数次抛弃孩子的狠心母亲。

还有《倾世皇妃》里的韩昭仪,一个笑盈盈但冷血至极的人物;

再就是李安的《色 · 戒》,和汤唯陈冲何赛飞做一桌打麻将,三分钟的戏份,她和老上海背景融为一体。

王琳的人生经历,比她的这些角色都更像电影。她演的是恶女,但本人更像个女文青。

用现在的话讲,王琳就是“美强惨”。

上世纪 70 年代,王琳出生在一个普通上海人家,从小因为爸妈工作忙,一直和外公外婆住在一起,7 岁才接到父母身边。

从小她就是被漠视的存在:妈妈重男轻女,17 岁的时候她想买双皮鞋直接被一个耳光打到牙龈出血,父亲也是常年缺位。

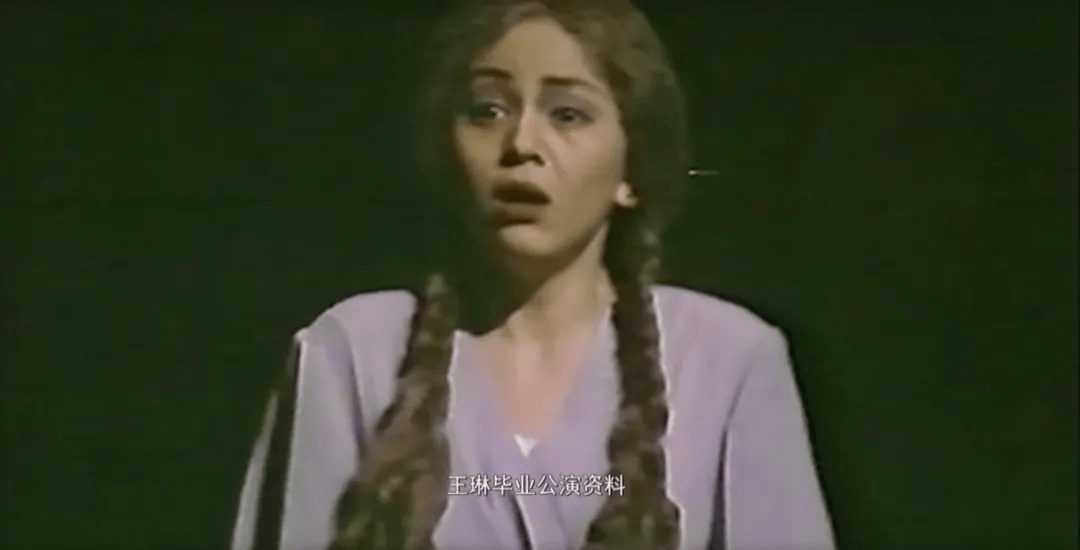

王琳最开始演戏,就是因为想挣钱。以优异的成绩考上上戏后她获得了公派莫斯科留学的机会。

代表国家公派留学出国,听起来很风光,但实际上画风也不是。不知道是王琳的气场影响了她周遭的气场,还是她和俄罗斯的气质就是相互作用?

一年半的时间,王琳经历了动荡求学、苏联解体和惊惶回国。在她的叙述里,一切都像首忧伤的散文诗。

在留学期间,她去看芭蕾、麦克白、天鹅湖、吉赛尔,在叶卡捷琳娜二世的皇宫外面上马术课......

本来计划是去六年,一年学语言,五年学专业。她去了一年半,苏联解体后就回国了。回国后,老师说她“眼里有了浑浊”,无法再演青春角色。

比历史变迁更打动人的永远是个体和个体的联结,后来《浪姐》里著名的那个爱情故事,也是在那段时期留下的。当时很多姐姐惊讶王琳怎么俄文那么流利,于是王琳就分享了一段往事:她在留学的时候,一个男孩喜欢上了她,分开的时候她留给了男生一个公用的电话号码。后来苏联解体后王琳匆匆回国,再见面时已经是 1999 年,王琳再度回到莫斯科看到了那个男孩,对方跟她说,无论你在哪里,我会找到你。

这些故事带着极强的虚幻感,但却可能是王琳最真实涌动的一部分。

青春像风一样倏地不见了,归国以后看到王琳演了各种各样的恶女形象,事业飞速发展,后来结婚又一度退隐,后来 2012 年又出演了《小时代》,还跟上了短视频风潮。再后来,因为角色变得越来越“工具和技术化”,她不再演戏了,更多地上上综艺,觉得这是更真实的场域。

就是这样一个很难用同质标签整合的女明星,大家对她的认识再一点点跳出屏幕外,不断深化。

3.

节目陆续播出后,好多人给王琳剖析心理问题:要找到自己的核心,要和缺口和解......但一两个标签对认真生活和体认过的 50 年而言,显然太轻。

每个人都有自己的价值观和生活方式,赤诚冰冷,滚烫孱弱,只要她自己在前行,那么那就是很好的人生,不该被定义和质疑。

一方面王琳身体力行,要专注当下,忘掉情感带来的羁绊:从很多年前开始练国标舞,刚刚获得了英国黑池舞蹈大赛第三名,她说“如果可以,我想跳到 80 岁”;同时也会尽全力尽到作为子女的责任,比如定期探望老年痴呆的母亲,一遍遍耐心教她使用手机;

另一方面,那些痛苦也真实无可回避,散在她发呆,看书,写字的时候,一句句写成诗的心情里。

时隔多年回到莫斯科,王琳说好像在这里,她可以做自己,不会那么对吃的和住的精益求精。和多年挚友见面,一下子疯狂流泪。

整个《姐姐当家》播完,好像每个姐姐都解决了一个具体的问题,并且获得了完满的结局,但王琳仍然无常甚至悲伤,但也十分鲜活可爱。每个人都用自己的肉身和心脏,在自己的路上独立的走着,斗志昂扬,也允许脆弱,就是最诚实可爱的生命啊!