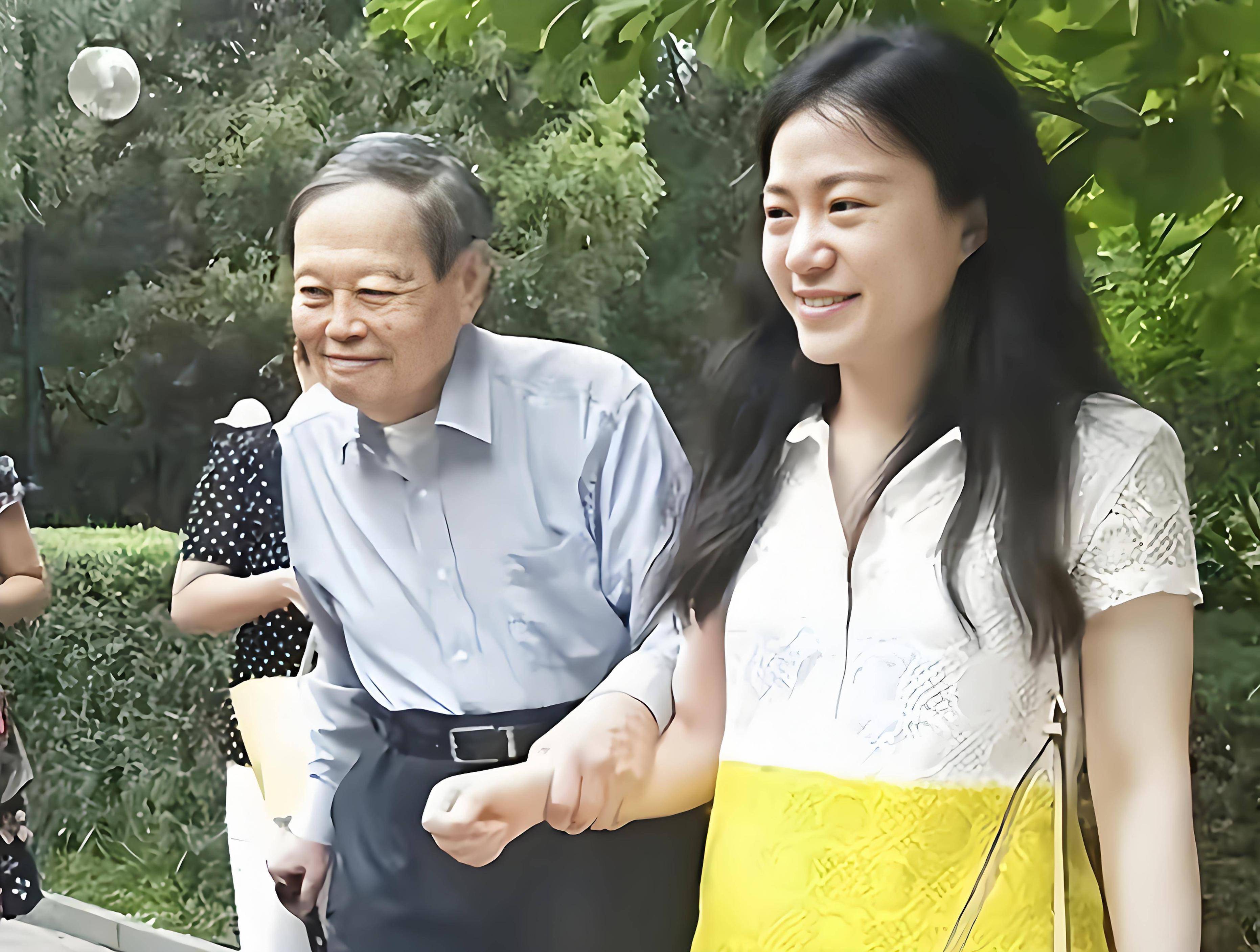

说起来,翁帆和杨振宁这事儿,估计不少人一开始都挺意外的。毕竟两人年龄差摆在那儿,当年消息出来时,网上说啥的都有,有人觉得“不现实”,也有人猜“图啥”,但真要细琢磨他们这些年的相处,好像又能品出点不一样的味道。

其实吧,感情这东西最没标准答案。你看生活里,那些被大家觉得“不搭”的伴侣,往往有自己的相处逻辑。就像以前学术界也有过类似的事儿,有位老教授和年轻助手在一起,外人总觉得是助手“沾光”,但后来才知道,老教授晚年写的几篇重要文章,好多思路都是和助手聊天聊出来的,那种精神上的默契,有时候比年龄、身份这些标签重要多了。翁帆和杨振宁大概也是这样,她当年选择陪伴,外人看到的是年龄差,她自己心里可能更在意的是那种“能聊到一块儿去”的感觉——杨振宁作为物理学家,一辈子跟公式、理论打交道,身边能真正听懂他“专业之外的话”的人,估计不多,而翁帆恰好是那个愿意听、也能听懂的人。

有人可能会说,21年的照顾,想想都觉得不容易。但你换个角度看,翁帆好像从来没把这当成“任务”。她本身就不是那种喜欢扎在家长里短里的人,比起应付传统家庭里的各种琐事,呆在学术圈那种简单的环境里,对她来说可能更舒服。这种“各取所需”的状态,其实挺难得的。就像有些人找工作,不在乎工资多高,就图个能做自己喜欢的事,他们俩的关系,有点像找着了彼此最舒服的“相处岗位”,一个需要精神上的陪伴,一个刚好享受这种纯粹的交流,一拍即合也不奇怪。

不过话说回来,大家最惊讶的,可能还是杨振宁的状态。谁能想到,一位年过百岁的老人,还能思路清晰地聊学术、谈生活?这背后除了他自身的保养,心情肯定是关键。你想啊,身边总有个知冷知热、能说上话的人,每天心里敞亮,状态能差到哪儿去?反观生活里那些独居的老人,哪怕身体底子再好,要是没人陪着说说话,日子久了精神头也容易往下掉。这么看,翁帆这21年的陪伴,与其说是“付出”,不如说是一种“相互滋养”——她给了他安稳的精神环境,他也让她活成了自己喜欢的样子。

有人偶尔会念叨,说当年要是有孩子,现在说不定都长大成人了,搞不好还能继承点学术天赋。但这事儿吧,就像有人选择丁克一样,外人看着觉得“可惜”,当事人可能觉得“自在”。对他们来说,没有孩子的牵绊,反而能更专注于彼此的精神世界。你看那些搞艺术、做学术的,很多都觉得这种“纯粹的联结”比世俗意义上的“圆满”更重要。翁帆本身就偏理想主义,她要的可能不是“妈妈”“妻子”这些标签,而是“能和欣赏的人一起过日子”的状态,从这一点来说,她其实得偿所愿了。

还有人说,翁帆跟着杨振宁,心态好像比同龄人老成不少。这其实不难理解,长期跟年长的人相处,听的、看的都不一样,潜移默化中肯定会受影响。就像年轻人总跟长辈待着,说话做事也会不自觉地稳重些;反过来,杨振宁身边有个年轻的、能聊到一块儿的人,心态也会跟着年轻,这种“相互影响”其实是良性的。你看那些相处多年的老夫妻,不也常常被说“越来越像”吗?本质上都是彼此滋养的结果。

说到底,翁帆和杨振宁的故事,最打动人的不是“年龄差”“照顾多少年”这些数字,而是它打破了大家对爱情的固有想象。我们总觉得爱情得是“门当户对”“年龄相仿”,但他们证明了,只要精神上能契合,其他的都不是问题。翁帆的21年,不是“浪费”也不是“牺牲”,而是她自己选的、并且从中获得了满足的生活方式;杨振宁能长寿,除了身体底子,这份安稳的陪伴肯定也功不可没。

其实生活里到处都是这样的例子,有人为了爱情放弃高薪,有人为了陪伴背井离乡,外人看着“不值”,当事人却甘之如饴。感情这东西,从来就不是用“划算不划算”来衡量的。翁帆大概自己也没料到,当年一个基于崇拜和欣赏的决定,能让两个人一起走过这么多年,甚至看着对方活成了“意想不到的长寿模样”。但对她来说,这21年里的每一天,能和懂的人在一起,大概就已经是最好的“回报”了。

说真的,我们有时候太喜欢给感情下定义了,总觉得“应该怎样”,却忘了“愿意怎样”才更重要。翁帆和杨振宁用这么多年的相处告诉我们,爱情可以有很多种样子,有的轰轰烈烈,有的细水长流,有的跨越年龄,有的突破世俗。只要身在其中的人觉得舒服、觉得值得,那就是最好的爱情。这大概就是他们故事里,最让人琢磨的地方吧。