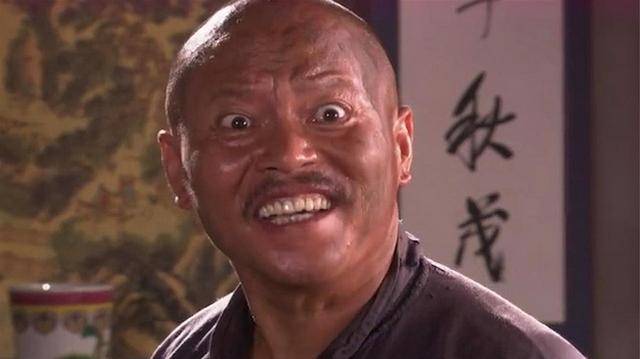

说起《大宅门》这部剧,很多人记得里面那个叫郑老屁的角色,他是乡下农民出身,日子过得苦哈哈的,遇上灾年连闺女都饿死了。后来他机缘巧合跟白景琦搭上线,进了白家大门,从此吃喝不愁。那顿二斤饼卷一斤酱肉的饭,搁在民国那会儿,够多少人眼红的。郑老屁这人没啥大本事,就凭着这份运气和能吃的本领,在白家混得风生水起,比起外头大多数地主,伙食水平高出一大截。这事儿听着像故事,其实反映了那时代的社会差距,穷人翻身得靠大户,城里和乡下完全两码事。

先聊聊郑老屁这人。他本是河北乡下的一个普通庄稼汉,家里穷,靠天吃饭,税重灾多,日子勉强凑合。民国初年,北方农村不少人这样,亩产粮食低,亩产也就一百多斤粮食,够一家子啃粗粮的。高粱、玉米是主食,小麦白面是奢侈品。郑老屁家遇到荒年,闺女饿死,他没法子,只好进城讨生活。结果在街上跟白景琦的马车争道,两人干起架来。白景琦是北京大户白家的七少爷,脾气大,家底厚,经营药材生意,原型就是同仁堂的乐镜宇那种人物。郑老屁没怵,上去就薅了白景琦一把头发,两人打得不可开交。最后郑老屁落水,白景琦赔了他双鞋子,就这么结下梁子。

没多久,郑老屁实在活不下去,带着点乡下土产,花生枣子啥的,厚着脸皮去白家投奔。白景琦一看是那小子,没赶他走,反倒收留了。先让他在马厩干活,后来当上专职车夫。这在当时算撞大运,乡下人进城立足难,正常途径就两条:出苦力拉车扛包,或者进店铺当学徒。前者累死累活,后者得有关系担保。郑老屁啥都没有,就凭那次打架的缘分,进了白家大门。从这儿起,他的日子就变了样。

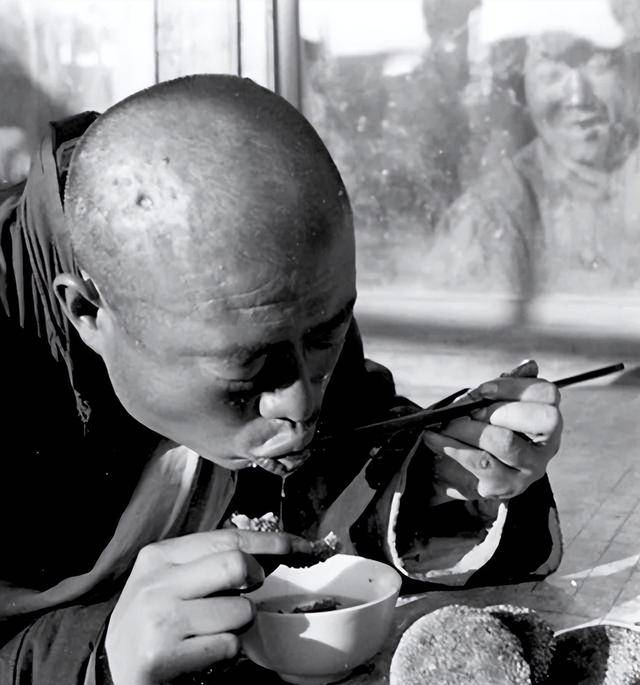

进白家头一顿饭,就是那著名的二斤饼一斤酱肉。白家厨子给准备的,郑老屁饿坏了,三两口下去,厨房里的人都看傻眼。这顿饭搁在民国,绝对是高消费。酱肉得用好牛肉,酱制得劲道,二斤白面饼得是细粮做的。换算成钱,那时候一斤酱肉得几毛大洋,二斤饼也值钱,普通人一个月工资才几块大洋,吃一顿得花掉半天工钱。白家是药材大户,百草厅生意火,银子多,一百两以下都不当钱看。下人伙食自然好,肉管够,冬天铜锅子羊肉猪肉随便吃。郑老屁当车夫,地位不低,早饭还能喝盅烧酒,吃烙饼卷肉丝。比起乡下,那简直天上地下。

民国时候,大部分地主伙食也没这么敞亮。地主分大小,超级大地主像东北的牛子厚、吴俊升,田地万亩,吃喝山珍海味,天上飞的除了龙肉啥都有。但中小地主多,百八十亩地,日子就紧巴巴。华北地主主食高粱小米,白面馍条是长工都吃得起的,但肉难。养猪费粮费力,一头猪要四五百斤玉米喂,长到二百多斤才能出栏。粮食宝贵,先保人吃饱,猪多是卖钱换日用品。中小地主一年吃肉次数有限,过年过节才杀猪,平时粗粮混搭。西北江南也差不多,稻米多点,但肉还是稀罕物。东北粮食产高,养猪容易点,小地主能吃白脸高粱米,但大米白面是大户专享。郑老屁在白家天天肉食,超过这些地主一大截。

为啥乡下地主吃肉难?根子在经济结构上。民国农村和城镇不对等,农民卖粮换钱,城镇用工业品剪刀差压价。一斤玉米卖一铜元,酿酒卖回六铜元,农民赚不着几个。地主也受这影响,供孩子读书,得卖好几亩地产出买衣服鞋子书本。进城花钱更狠,买口红蹦迪啥的,老地主怕得要命,卖多少粮才能顶啊。农民更惨,自耕农五口之家,二十五亩地极限,年纯收入五十银元,月入两银元。城镇劳力五六银元,差距大。乡下人想进城,难上加难,没关系没技能,就得扛大包拉洋车,透支命换肉吃。祥子拉车能吃大饼卷肉卤煮,但随时倒路边。郑老屁运气好,傍上白景琦,跳过这层,直接吃上大户饭。

白景琦这人,原型乐镜宇,同仁堂掌门,聪明张扬,反叛精神强。从小顽劣,交日本朋友,杀德国兵,跟仇家女私定终身。被母亲赶出门,自创三十二张药方,光宗耀祖。一生四个女人,敢爱敢恨,在民族大事上明辨是非,日本威逼不屈,还资助解放区医药。郑老屁跟他混,忠心耿耿,赶马车稳当,帮着处理琐事。白家兴衰起伏,清末到民国,军阀混战,八国联军,宫廷欠债,家族内斗。白景琦扛起家业,济南开泷胶庄,吞并对手,花二十万两贿赂官府。郑老屁在旁伺候,日子稳。

郑老屁的伙食升级,反映时代不公。大户下人沾光,肉随便吃,像清宫太监宫女冬天鹿肉管够。张勋天津公馆,花匠儿子混饭吃,四十年后还感慨肉好。白家类似,药材暴利,下人受益。乡下中小地主被剪刀差卡脖子,余粮卖了换盐针线,剩不下钱买肉。民国农民年均肉消费不足三斤,地主稍多但不日常。郑老屁天天荤菜,八菜一汤,大米饭,红烧排骨浇汁鱼竹笋炒肉肉沫四季豆,素菜绿豆芽青椒土豆丝油辣椒豆腐醋溜芹菜,外加西红柿鸡蛋汤。中小地主过节都够呛。

郑老屁晚年病了,还带孙子来白家求职位,想让孩子学抓药,不再苦力。白景琦答应,他又表演吃大饼卷肉,吃撑了,倒下就没起来。民国晚期,这事儿常见,下人依附大户获益,但健康隐患大。郑老屁从饿肚子到吃过头,命丧于此。白景琦一生到1980年,经历王朝更迭,家族衰落,子女不孝,管家贪污。

这故事接地气,说白了,郑老屁代表底层农民,傍上白景琦这种大户,伙食超地主,但代价是忠诚和命。民国社会分层明显,城里大户吃香喝辣,乡下苦哈哈。地主也多小户,肉不是天天有。郑老屁的经历,提醒那时代翻身不容易,得撞运气。历史资料显示,冀中农民消费低,雇农小米高粱为主,一日两餐。河南修武吃糟糠,林县家家吃糠。黑龙江解放前白菜萝卜酸菜,粉条豆腐。清末民初,北京大户下人饮食好,融合各地风味,官府菜谭家菜啥的,但底层难沾边。郑老屁例外,靠白家过上好日子。

总的看,郑老屁傍上白景琦,伙食超过民国大部分地主,这事儿真实存在于剧中,基于历史原型。反映了城乡差距,穷富悬殊。地主伙食分层,小地主粗粮为主,肉少;大地主自由。大户下人如郑老屁,沾光多。时代不公,底层求生难。郑老屁的结局,提醒过度依附的风险。民国农民生活水平低,人均粮食占有量虽有数据,但贫困普遍。郑老屁的故事,有内涵,讲的是生存智慧和时代局限。