荧屏的“C位之争”:当综艺镜头遭遇流量迷局

近期,一档备受瞩目的综艺节目因“明星镜头分配不均”的争议而再次被推上舆论的风口浪尖。节目播出后,网络上充斥着两极分化的评价:一方认为流量明星占据了过多的画面时长,是对其他成员的不公;另一方则辩称,这是平台基于市场需求的商业考量。这场关于“流量为王”还是“实力至上”的讨论,如同投入平静湖面的石子,激起了娱乐圈生态一次深刻的涟漪。

镜头背后的“经济学”:谁能笑到最后?

提到综艺节目中明星的出场顺序与镜头时长,许多观众的第一反应或许是“咖位决定一切”。然而,事实远比这复杂。在一档高人气真人秀中,每一位参与者都在竭力展现自我,渴望被看见,但最终的剪辑成果,却常常让部分嘉宾感到失落。这背后,不仅是平台数据驱动下的理性选择,也隐藏着行业内部不成文的“潜规则”。

根据《2025中国娱乐产业发展报告》的数据显示,在国内主流综艺节目中,排名前五的嘉宾平均单期曝光率高达67%,而其余成员的总曝光率则仅占33%。如此悬殊的差距并非偶然,而是节目组基于收视率、网络讨论度等多维度数据综合考量的结果。据业内人士透露,剪辑师在处理素材时,会实时关注弹幕反馈和社交媒体的热搜趋势,从而调整内容侧重。这意味着,一位自带话题、近期活跃度极高的明星,很可能在节目中成为“焦点人物”,获得更多的镜头青睐。

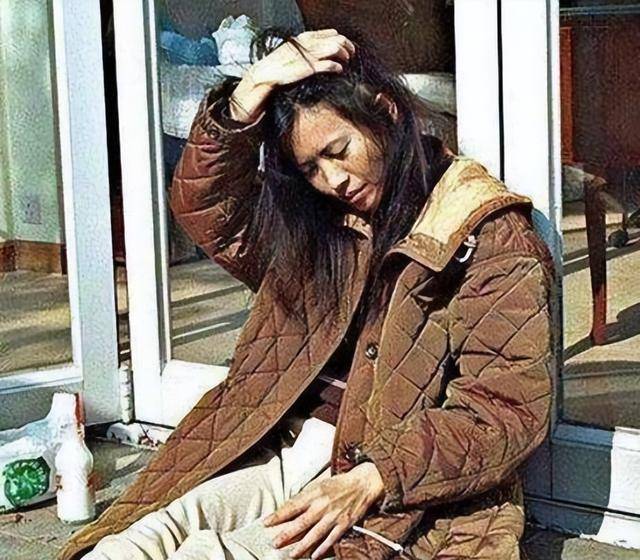

但这种“镜头经济学”真的合理吗?不少观众对此表示质疑,他们认为,“既然一同参与节目录制,为何有些人只能沦为模糊的背景板?”尤其是在竞技类节目中,这种不平等的待遇更容易激化粉丝群体间的矛盾。例如,去年一档选秀团体赛中,一位一线女星全程主导了节目叙事,而另一位崭露头角的新晋小花却只出现在片尾的彩蛋中,引发了大量的负面评论。“我们都是为了争取机会而来,为何待遇如此天差地别?”这样的质问,无异于对整个行业资源分配机制的一次深刻拷问。

数据之外的情感:为何观众如此在意“公平”?

抛开纯粹的商业逻辑,一个不容忽视的因素是观众的情感反应。在社交媒体上,“被冷落”的嘉宾往往能收获观众的同情票,而那些获得大量特写的“大咖”有时反而会招致批评。诸如“你们是不是只看脸和粉丝数量?”这样的质疑不绝于耳。然而,多数节目制作方并非有意忽视新人,而是在收视压力与市场需求之间,做出了他们认为“最优”的选择。

《娱乐产业研究院数据》显示,2024年全国电视综艺节目的广告投放总额同比增长了12.8%,其中超过七成的预算,都集中在拥有强大粉丝基础的热门IP和顶级流量明星身上。这直接影响了节目的整体结构设计,因为广告商自然希望看到能够迅速引发讨论、吸引广泛关注的明星。因此,即使部分新人表现出彩,也很难突破资本的壁垒实现“逆袭”。这种现象并非中国独有,在日韩、欧美等地的娱乐市场同样普遍存在。

当然,并非所有人都认同这种“流量至上”的趋势。一些资深导演依然坚持以作品说话,致力于为每位参与者提供均等的机会。例如,去年一档备受好评的音乐真人秀《我们乐队吧》,就因其在平衡各组成员展示方面的努力而赢得了业内的广泛赞誉,并被视为“小透明也能翻盘”的典范。然而,放眼整个行业,大多数时候,“大号优先”的倾向依然明显,这无疑加剧了行业内的“内卷”,使得众多新人只能沦为舞台上的边缘角色。

拨开迷雾,理性追星:我们能做些什么?

面对当前这种“镜头分配”的争议,我们是否只能被动接受?其实不然。作为普通观众,我们可以通过理性的评价和健康的互动,来推动行业朝着更公平的方向发展。我们不应盲目追捧所谓的“大咖”,也不应给那些暂时处于劣势的参与者贴上标签。更重要的是,我们不应仅凭片面的信息就轻易站队,参与无谓的“番位”之争。毕竟,每一个闪耀的舞台背后,都有不为人知的幕后努力;每一份光环的背后,都凝聚着无数的汗水与付出。一个真正健康、可持续发展的娱乐生态,需要的恰恰是包容与尊重,而非单纯的数据游戏或名利角逐。

回望这场围绕“镜头分配”的争论,其核心折射出的是大众对于公正、机会以及平等价值的深切渴望。如果未来的节目制作能够更好地平衡商业利益与内容品质,为不同类型的艺人提供充分的展示空间,那才是真正意义上的良性循环。而我们这些热爱娱乐的观众,也应该学会用更加开放、多元的视角去审视荧屏上的每一个故事,不再被表面的繁华所迷惑,而是更多地关注那些值得我们鼓励和支持的新生力量。

(本文基于公开报道整理,旨在探讨行业现象,不含任何不良引导。如涉及侵权,请联系删除。)

小编互动:

您认为在一档综艺节目中,嘉宾的表现机会应该如何分配?是优先考虑人气,还是更看重实力?对于当前荧屏上普遍存在的资源倾斜现象,您有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享您的观点!(参考:2025影视综热门榜单)