《生万物》大结局那晚,很多观众盯着屏幕里的最后一幕舍不得换台。

鲁南平原的暮色中,欧豪饰演的封大脚佝偻着腰,用布满老茧的手抚摸着刚播下麦种的土地,身后是被战火摧毁的家园。

这个镜头里没有一句台词,却把 "人哄地一时,地饿人一年" 的农耕哲学刻进了人心。

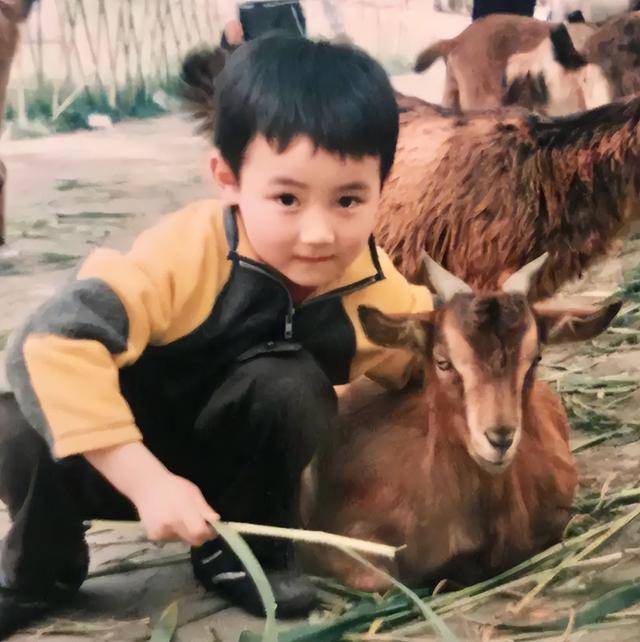

观众说这角色身上有种 "死磕到底" 的韧劲,直到后来看到欧豪妈妈在花园里修剪花枝的照片,才突然明白原来真正的生命力,从来都藏在日常的坚守里。

1992 年的福建平潭,欧豪还叫欧亮的时候,家里的小生意刚黄了。父亲天天在外打零工还债,母亲陈淑敏在中学教音乐的工资成了家里唯一的稳定收入。

那时候欧豪记忆里的家,永远飘着饭菜香,即使餐桌上只有咸菜豆腐,妈妈也会摆得整整齐齐。

有次他半夜醒来,看见母亲在灯下给学生缝演出服,缝纫机的咔嗒声和窗外的海浪声混在一起,第二天早上书包里却多了块温热的红糖糕。

这种在窘迫里依然把日子过出滋味的本事,后来成了欧豪面对困境时的本能反应。

搬到东莞那年,欧豪 11 岁。父母在电子厂打工,租的房子连钢琴都放不下,陈淑敏就把旧吉他擦得锃亮,晚上下班教儿子识谱。

有次欧豪跟同学吵架,气不过扔了人家的课本,妈妈没骂他,第二天买了本新的带着他去道歉。

回家路上才轻声说:"脾气是本事的敌人,你看钢琴键那么多,乱按就成噪音了。"

这话欧豪记了一辈子,后来在剧组遇到分歧,他永远是那个先冷静下来找解决办法的人。

邻居们总说陈家妈妈了不起,夫妻俩每天累得直不起腰,孩子却从来干干净净,说话做事透着股礼貌劲。

16 岁那年夏天,欧豪在餐厅当服务员,看到妈妈生病还硬撑着给他做饭,突然就红了眼。

他偷偷报名参加歌唱比赛,想拿奖金给妈妈治病。陈淑敏知道后没反对,翻箱倒柜找出攒了半年的工资,给他买了把新吉他。

还在报名那天特意请了假,帮欧豪选了件洗得发白的白 T 恤:"去试试,尽力就好,家里有我呢。"

结果第一次比赛就被淘汰,欧豪躲在房间里哭,妈妈搬个小凳子坐在床边,拿起那把旧吉他弹起了《海阔天空》。

弦音落尽时她摸了摸儿子的头:"失败就是给下次成功留位置呢"。后来欧豪在《生万物》剧组学山东方言被导演骂,深夜给妈妈打电话,那头依然是这句熟悉的话。

最苦的日子里,陈淑敏也没丢了生活的体面。她会把捡来的玻璃瓶洗干净插野菊花,会用边角布料给儿子缝卡通书包,连租来的阳台都种满了香草。

欧豪 18 岁参加《快乐男声》时,妈妈特意染了头发,穿了件浅蓝棉布裙去现场。

别人都举着灯牌尖叫,她就安安静静坐在角落,等儿子唱完了才用力鼓掌,被镜头拍到还不好意思地往后躲。

这种低调的骄傲,后来成了欧豪走红后的底色,他从不炒作绯闻,采访时说得最多的话就是 "我妈教我..."。

为了演好《生万物》里的封大脚,欧豪提前三个月扎进山东农村。跟着老农扶犁时手上磨出血泡,学方言被老乡笑 "舌头打卷",他都乐呵呵地受着。

导演说这小伙子身上有种 "泥土里长出来的韧劲",其实熟悉的人都知道,这和陈淑敏当年一边教书一边照顾生病的公婆,晚上还在灯下备课的那股劲一模一样。

有次拍淋雨的夜戏,欧豪冻得嘴唇发紫,收工后给妈妈打电话,那头教他煮姜茶要加三颗红枣,末了轻声说:"累了就回家,妈给你炖鱼汤。"

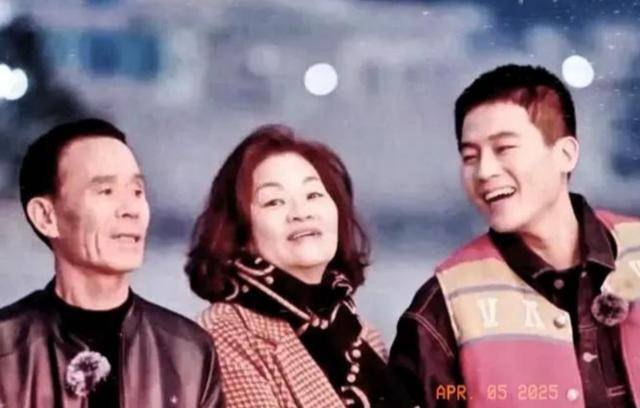

现在欧豪在福州买了带花园的房子,把爸妈接来同住。邻居常看见陈淑敏提着菜篮子去早市,遇到粉丝要合影会笑着说 "我儿子挺好的",转头就叮嘱别往网上发照片。

她的花园里种满了欧豪小时候爱吃的百香果,修剪花枝的剪刀还是当年那把,只是换了新的橡胶把手。

欧豪不拍戏的时候,就陪妈妈在花园里忙活,这场景让人想起他演封大脚守护麦田的样子,原来对生活的热爱,真的会代代相传。

去年母亲节,欧豪带妈妈去云南旅行。有游客认出他要签名,陈淑敏就安静地站在旁边看花,等儿子忙完了递上瓶温水。

后来有人把这张照片发到网上,大家发现这个被儿子称为 "定海神针" 的母亲,眼角有了细纹,却依然保持着年轻时的优雅。

就像欧豪说的:"我妈教我的从来不是大道理,是怎么在难的时候站直了,在顺的时候不飘着。"

那些在月季花丛前修剪枝叶的专注,在灯下缝补衣物的耐心,在窘迫中依然微笑的坚韧,像看不见的养分,滋养着欧豪的成长。