曹保平导演的《脱缰者也》院线上映,票房不怎么理想。我看过了全片之后,也是五味杂陈。首先,这部电影当中的“天津味道”是相对正确的,性格上,也写实,故事上,也较为合理。其次,这部电影最终的故事走向,没有写实,虚空发飘了。它应该属于半部好片,有对九河下梢气质的相对写实。

这部电影,对九河下梢一带的性格画像,到底画像了什么性格呢?我觉得,还是应该用电影当中的原话来讲,才更为合适一些。《脱缰者也》当中,第一次出现“BK的”这个词组的时候,演员们的台词上出现,但字幕上,用了别的字眼。稍后,再次出现“BK的”这个字眼的时候,就直接用字母BK来呈现了。既然电影能这么用,那我的影评分析,也就不必避讳什么了。

可能很多不太熟悉天津方言的朋友会问,俩字母,有啥可避讳的呢?九河下梢一带(并不局限于天津)的方言系统当中,“BK的”是非常恶毒的骂人词汇了,用来形容那些极度恶毒之徒。这个“BK的”还要分出“老BK的”和“小BK的”。电影《脱缰者也》讲的,其实就是一群“BK的”的故事。

影片当中,郭麒麟饰演的男主角,少管所出来之后,做得那些事情,已经属于“小BK的”们会做的范畴了。尤其是男主角对于二姐的那些作为,容易成为这种性格特征的人。忤逆家长,对人不友善,横行霸道,搞流氓地痞那一套,就属于“BK的”界定的那个群体的特征了。在既定的年代当中,没钱没资源的男人,要想混出来,走“BK的”道路,算是一条捷径。

所以,少管所出来之后,男主角就走了这条路子。在这个层面上,曹保平导演想要通过《脱缰者也》写实。这个群体,在普通话语系当中,好像更应该对应的是“盲流子”。故事内容当中,男主角这个盲流子想要实现财富上的成功,因此,借高利贷,倒腾衣服,最终赔光了,没钱还,故事就是从这里开始的。

“BK的”旁边,总是会跟上一个长相还不错的女人。当然,曹保平导演的《脱缰者也》当中,说男主角身边的女人曾经是空姐,属于起高了。上世纪九十年代,空姐的社会地位还是很高的,工资也高,应该看不上“BK的”——除非,他有一技之长,比如,会哄女人等等。大家可以注意一下,九河下梢一带的影视文学,都喜欢意淫空姐。

男主角身边的那个叫猪肉肉的同伙,也属于混子,会被大家亲切地称呼为“BK的”。在猪头肉这个角色上,影片塑造的还是较为成功的。比如说,他遇到了真正的愣子(注意,愣字发二声),就立马怂了,连句话都不敢说了。在九河下梢的地方,混子不少,放狠话的也多,但是,真遇上愣子了,这群“BK的”也就没办法了。

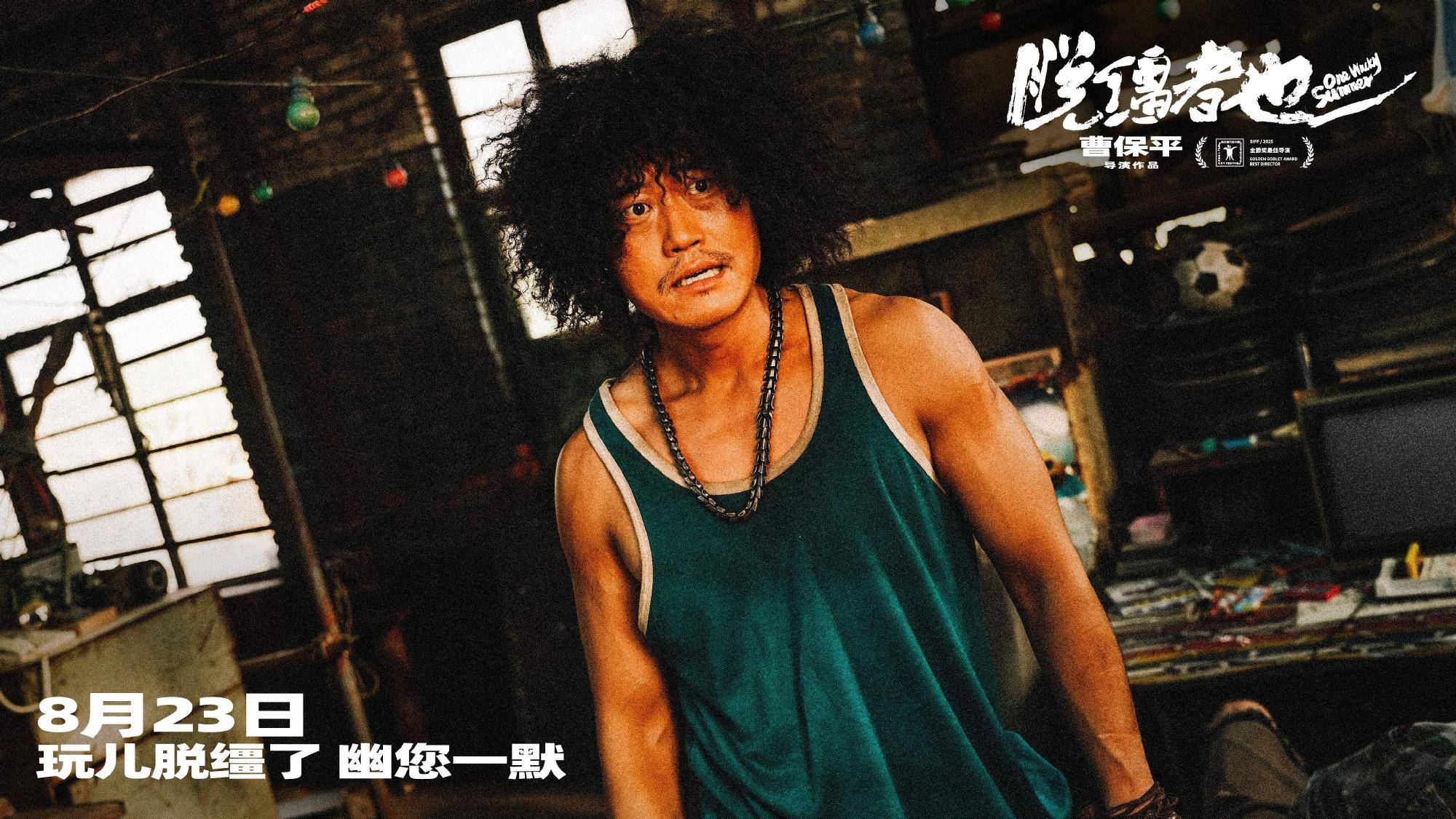

《脱缰者也》当中,张本煜饰演的就是这个愣子。所谓的愣子,就是已经到了用暴力而不动脑子的程度的那种人。这种人,属于超雄体质的,对于杀人这件事情,已经没有“这是犯罪”的概念了。愣子,在九河下梢一带,曾经很混得开。“BK的”是用来欺负普通老百姓的,而愣子,则不把“BK的”放在眼里。

影片当中,放高利贷的杨保全,林雪饰演的那个角色,也属于“BK的”。更确切一点讲,杨保全属于“老BK的”。注意,他们虽然可以归为黑社会,但是,他们并没有某些帮派影视文学作品当中塑造的黑社会的那些仁义。《脱缰者也》当中,杨保全真遇上事儿,也怂,答应的事儿,也能立马八卦。有仗义和仁义了,就不算“BK的”了,没有仗义和仁义,只会搞黑社会那一套,才算是混子或者“BK的”。

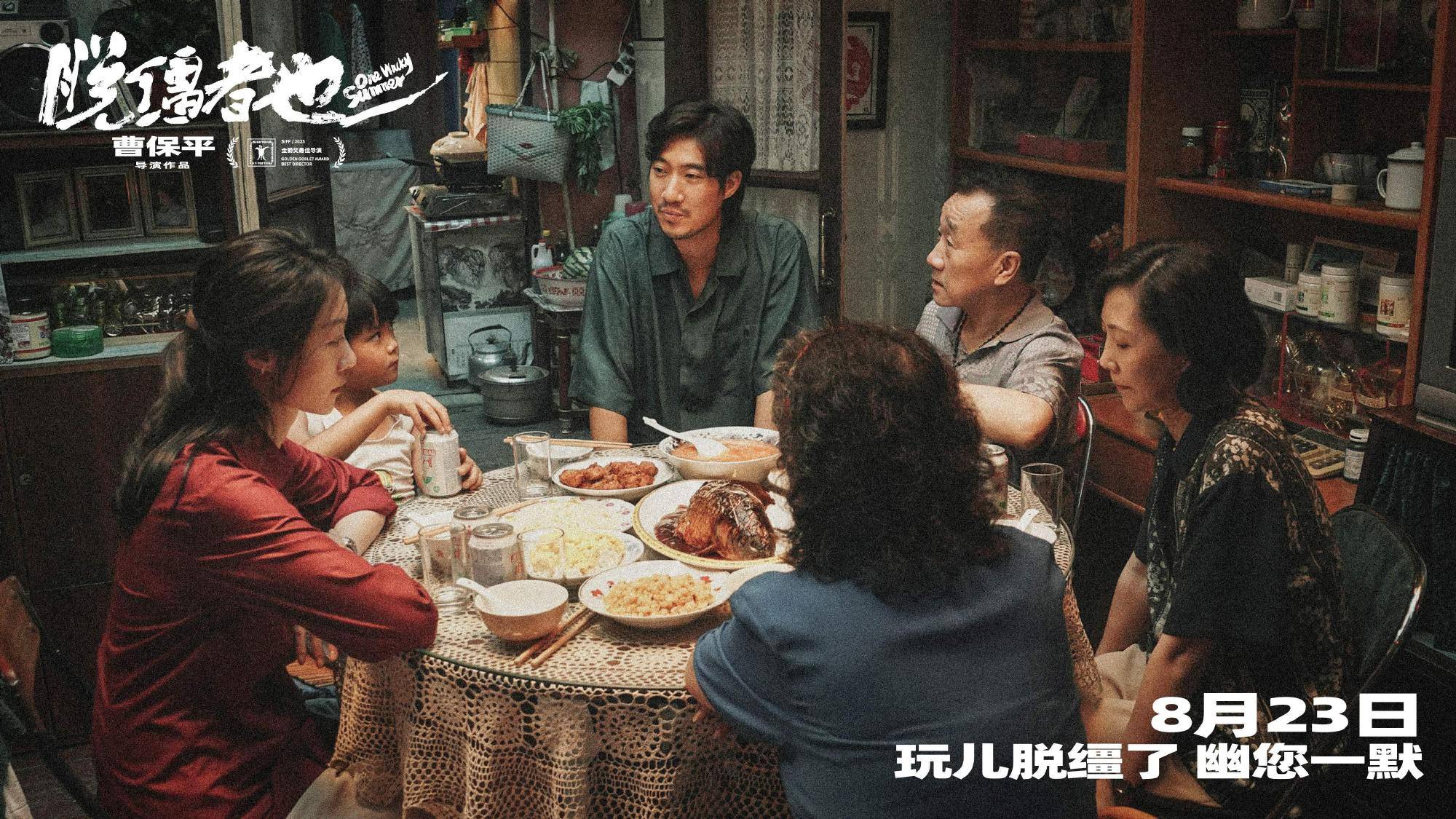

影片当中,二姐、二姐夫、大姐和大姐夫等人,属于典型的普通小市民形象。二姐的性格特征,最为有棱角一些,但没有到“BK的”程度上,因为她是在正常的社会关系当中的,还是有正常工作的,而不是搞黑社会那一套的。二姐性格,就有一个尺度拿捏,遇到普通人,她就性格强势,遇到“BK的”,她也没尿。当下,好多天津大姐,都是《脱缰者也》当中二姐这个状态。

一个“绑架”的故事,把这些性格全串通起来了。这就是《脱缰者也》的趣味所在。它塑造了很多九河下梢一带的传统性格特征。当然,切记,这些性格特征是停留在上世纪九十年代的。新千年之后的天津,已经离九河下梢的气质很远了。新天津人,也怕别人说自己是九河下梢的这句话。在天津,这算是冒犯了。

这个绑架故事的开头,是相对真实的,到了最后,愣子开挂,见谁都开枪的时候,这部戏就飘了,不真实了。《脱缰者也》这个“绑架”的故事,确实不好收尾,搞愣子大杀四方,也确实算是讨巧的办法。(文/马庆云)