在《姐姐当家》中董璇跟张维伊就婚礼办不办展开交锋,表面是争办与否,实则是场藏着温和又激烈的权力角逐。我们早习于甜宠综艺的氛围,被“宠妻狂魔”的滤镜所笼罩。

可这回节目剥开甜蜜的外皮,露出一条隐秘情感线:那些总把“我都听你的”挂嘴上的人,或许在使精巧的情感操控——轻飘飘一句话,叫你没处躲

轻飘飘的听你的,藏着不容拒绝的控制力

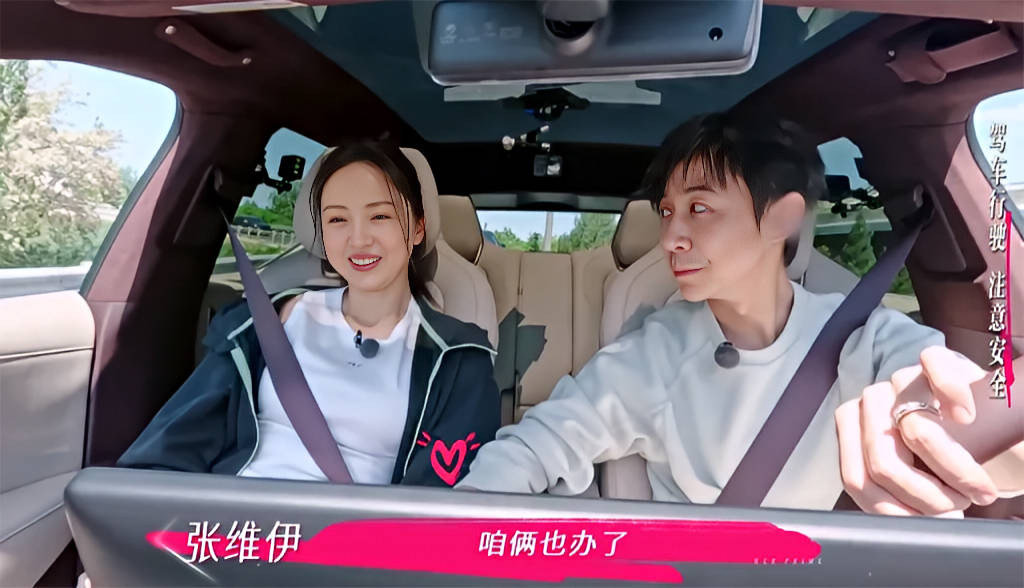

镜头起张维伊轻声说“办婚礼吧”,像试探水温的手指;董璇回应“还办呀?”,带着一丝娇嗔,巧妙地推开了这件麻烦事。

弹幕上全是“姐不想办就直说”,但在现实中,拒绝一个人比跑八百米还费劲;尤其当对方用“遗憾”当作理由,让你吃了亏也难以开口说出心里的难受

接着进入第二轮攻势,张维伊把“姥姥年纪大”这个理由摆了出来,瞬间婚礼的场地好像从浪漫的海边一下就回到了山西大同。

亲情绑架虽无声,却把自我选择逼进角落

这一招大家再熟悉不过,简直就是“亲情绑架”的又一典型案例:我不强硬逼你,我让长辈来“劝”你。

董璇的父母趁机添油加醋,说着“你得给张家一个交代”,直接把女儿逼到得“讲道理”的两难境地。

看到这里,我的拳头不自觉地握紧——原来“为你好”也可以变成一把温柔的刀。

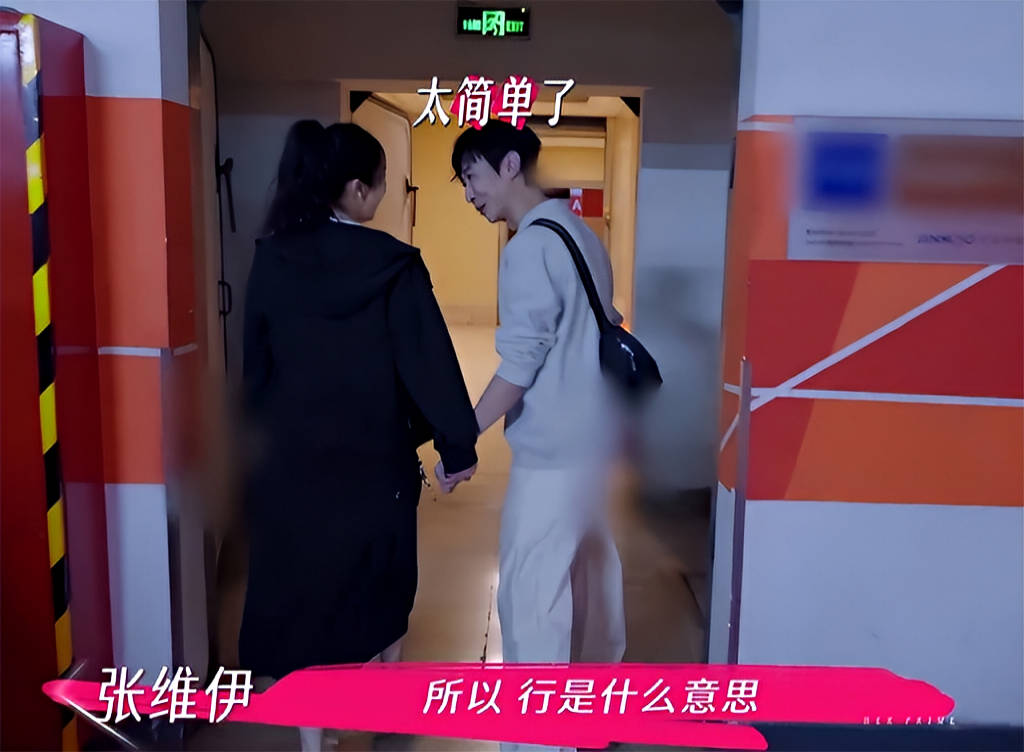

更绝的是,第三回合里,张维伊忽然“贴心”地出现了;你要是真的不愿意办呀,那我们就别办啦;表面上好像是留了一条退路,实际上却把决定权和愧疚感一起推回给了董璇;

董璇只能赶紧去哄人,连夜联系那位“失联”的好友给了十足的惊喜;弹幕飘着“好甜”我却仿佛看到一台隐形的秤:每一次让步,其实都在悄悄衡量着谁更爱谁。

表面退让是体贴,实则是令人愧疚的算计

有的人或许觉得这不过是普通情侣相处时的磨合,可得晓得节目组把回回争吵剪辑得跟连续剧似的,让咱们干着急,干看着董璇的底线从“不办”渐渐变成“办两场”,剪辑师还专门配上带情绪的背景音乐,把张维伊的失落烘托成一个个催泪点,而咱们坐在屏幕前,让剧情带着走,稀里糊涂就站了队,却没想想那些没镜头的时候董璇是否老先妥协的

这让我想到闺蜜小羽的事。她跟男友去旅行,对方说“我妈没坐过飞机”,就把目的地改成他老家县城。

小羽当时还觉得他挺孝顺,多年后翻照片才明白自己全程在扮“懂事的女友”。

综艺节目把私密场景搬上聚光灯,也让人看清:爱情中最难受的不是争吵,而是怎么挣脱那些以“为你好”为名的束缚

再往里面看看,这个节目就像是一个放大镜,把中国式亲密关系中那些“默认的规则”全都展现了出来:如果你是二婚,那就需要做出让步;我是独子,那就必须承担全部的责任。

观众之所以会有共鸣,是因为我们在现实生活中同样受到这些规则的约束——明明不想去相亲,却因为“爸妈年纪大了”而妥协;明明不打算要孩子,又因为“你老公是独子”而被说服。

综艺类型的节目,就是把大伙藏在心底里的话直接拿到台面上来唠了。

默认规则下的懂事,早已标好代价等待偿还

有意思的是,节目组呢,还特意把董璇的“母性满溢”剪成了笑点;她给张维伊剥虾,打圆场半夜还去哄睡,弹幕就刷着“姐姐好温婉”;可温柔要是成了标配呀,那就成了束缚的枷锁;就好比公司中那个总帮同事加班的人,一回拒绝便被贴上“不地道”;董璇的窘境,乃是所有“乖女孩”窘境的映射。

当然也有人反向磕这对CP,觉得张维伊的“以退为进”是高情商。

确实他没吼没闹,就达成了目的,堪称“非暴力沟通”反面教材。

但高情商不该建立在对方持续不舒服的基础上。

换个角度想,如果董璇也玩这套,用“我好遗憾没办海边婚礼”来反杀舆论会不会立刻骂她“作”?双标现场,一目了然。

对比《幸福三重奏》中的内容可以看到,郎朗和吉娜的互动方式十分直接;吉娜想要进食,郎朗便会立刻下单;吉娜想要弹琴时,郎朗也会马上腾出位置,没有那种“为你付出”的沉重感觉,整体的氛围更为轻松自在。

再来看《再见爱人》中的郭柯宇,当她表示“我不愿再配合演出”时弹幕很快被“姐姐好帅”的评论刷屏,这也反映出观众不仅喜欢甜蜜的呈现,也欣赏真实关系中所存在的边界感。

所以,《姐姐当家》最狠的不是让我们围观一场婚礼拉锯,而是把“懂事”背后的代价算给我们看。

每一次“算了吧”堆积起来,就是日后吵架时的“我当初为了你”。

节目还没演到那儿,但经验告诉我们,账迟早要还。

与其等爆发,不如在节目里就学会喊停。

如果我是董璇,我会在张维伊第三次说“听你的”时反问一句:“那如果我真的选不办,你会失望多久?”把隐形的遗憾量化成具体时间,让对方也面对选择的重量。

毕竟婚礼可以妥协,人生不能总靠半推半就。

综艺结束,弹幕散去,留给我们的思考题却是:下次再听到“我都听你的”,我们能不能鼓起勇气问一句——“那我要是真不听呢?”