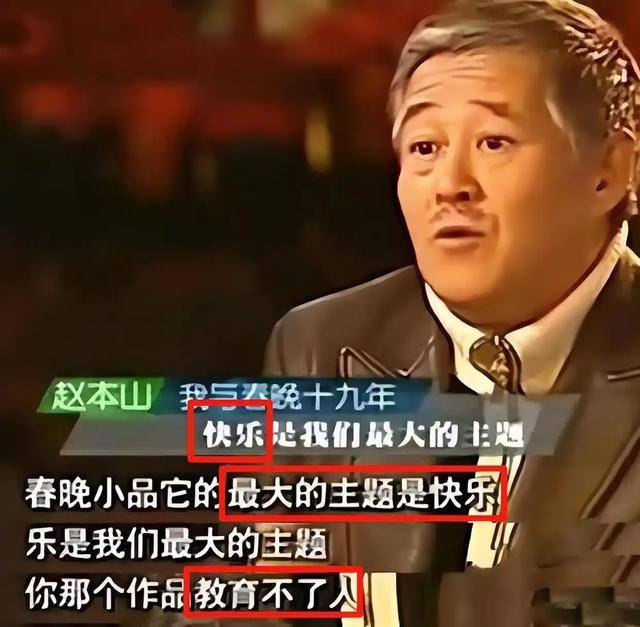

“赵本山不上春晚,那春晚还能叫春晚吗?”

从赵本山第一次亮相春晚小品开始,此后每逢除夕夜,大家都会守在电视前,等的不是零点钟声,而是赵本山那熟悉的开场白。

然而谁能料到,这位"小品之王"如意中天之际,却突然从春晚彻底消失了,从那之后,外界传言满天飞,有人说是宋丹丹使绊子,也有人说是和范伟反目成仇。

可如今,终于破案了!逼得本山大叔退出央视春晚的不是宋丹丹,范伟,而是她!

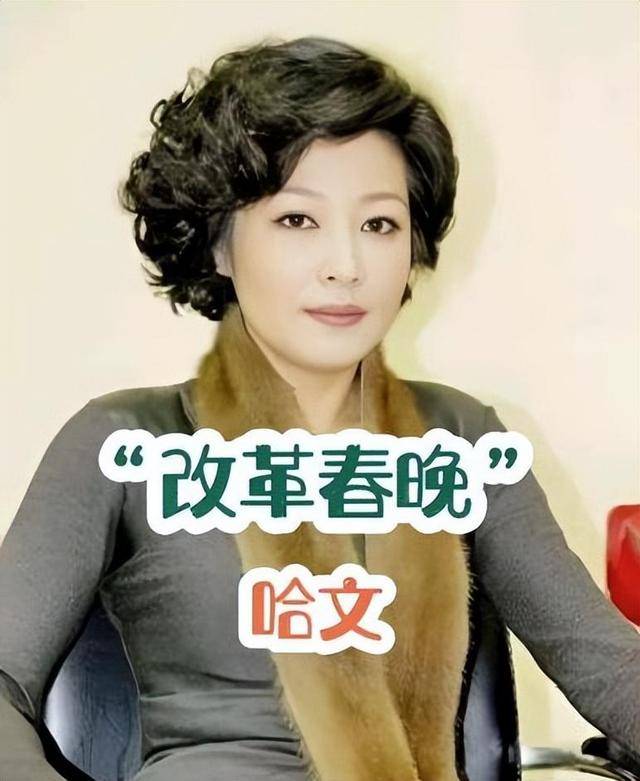

哈文——春晚改革的“祸首”

要说起来,赵本山和春晚更像是“互相成就”,他成就了春晚的高收视率,春晚也成就了他小品王的地位。

在春晚的舞台上,赵本山就是王者,他的节目哪怕临时改改台词,都能轻松过关。

甚至还能享有“最后出场”的特权,妥妥的春晚“顶梁柱”。

可是,这一切随着一个人的到来被彻底宣告了结束。2012年,新锐导演哈文接手春晚总导演一职,当时她为了追求所谓的“创新”,对节目定位提出了新要求。

不仅要求作品“高端大气”、“宣传正能量”,还必须强化其“教育价值”。这些观念与赵本山赖以成名的艺术风格产生了根本性的冲突。

熟悉赵本山作品的观众都知道,作为一个根植于东北黑土地,擅长演绎底层人物喜怒哀乐的老一辈艺术家,赵本山的幽默常常带有讽刺的锋芒。

在赵本山眼中,小品的核心是“逗人笑”,简单说就是要以逗笑观众为核心目的。可是,赵本山的这些观点,到了哈文导演那里,就成了“俗”“没意义”。

更让人无语的是,收视率数据摆在那儿明明白白的。

哈文执导的几届春晚,观众缘明显不如从前。2013年春晚收视率比2011年下降了近8个百分点,可她还是一意孤行,非要把春晚搞得"国际化"。

事实上,2012年和2013年,赵本山本来都是准备了节目的,可哈文对于赵本山的观众缘和收视率是看都不看,一意孤行的搞什么剧本审核,还连续两年找理由把赵本山的剧本否了。

原因前文也提到了,在她这个“高雅之人”眼中,赵本山那接地气的表演就是“庸俗”的代表。

送过去一个剧本就被打回来一个,再送还是被打回来,甚至连“东北澡堂”这个词都被判定为违规词。

一个剧本改了十几次都过不了审核,这已经不是正常的审核流程了,简直就像是一场针对他的“审判”。

哈文的团队总是拿着放大镜挑毛病,动不动就要求“拔高思想”、“传递正能量”。

可本山大叔骨子里就是个民间艺人,他觉得小品的天职就是让人乐呵,大过年的,老百姓看的就是个开心,谁愿意被板着脸说教?

这种艺术理念的根本分歧,就像把东北大花布硬塞进巴黎时装周,怎么看怎么别扭。

当所有的委屈和无奈积攒到一定程度,老赵终于做出了一个让所有人都意外但也在情理之中的决定——离开春晚舞台。

从国民笑匠到家庭角色

值得一提的是,当年赵本山剧本被哈文毙掉后,他就带着原封不动的剧本,找到了辽宁电视台,而辽宁电视台则是想都不想就给本山大叔开了绿灯。

于是,那一年的春晚,出现了地方电视台收视率超过了央视的奇景。

而且自从本山大叔和央视分道扬镳后,缺乏台柱子支撑,再加上手机的普及,如今的春晚收视率,是一年不如一年了。

虽然这一切并不能全说是哈文一个人的问题,可她当年将赵本山逼走的举动,谁又能说不是春晚由盛转衰的关键因素呢。

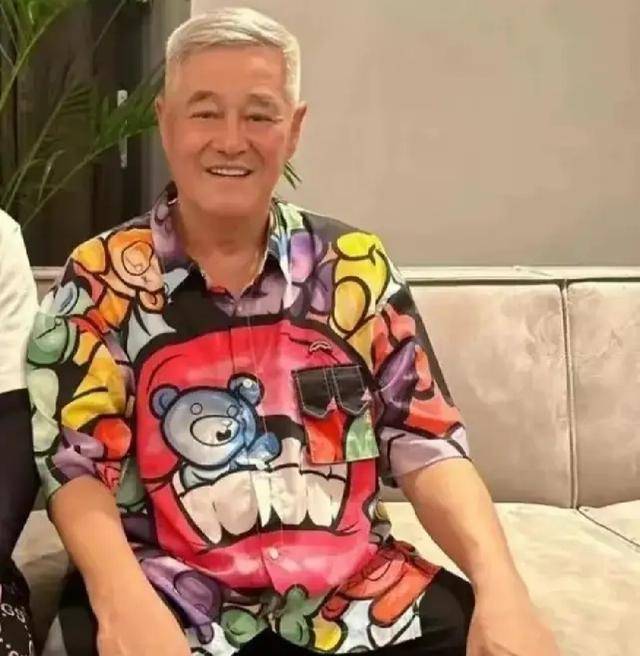

本山大叔离开春晚后,将事业重心彻底转向了电视剧制作,找到了另一片广阔的创作天地。

一部《乡村爱情》系列,一拍就是十几年,成了无数家庭的“下饭神剧”。

虽然他离开了那个万众瞩目的焦点,却在更广阔的领域里证明了自己的艺术韧性。

与此同时,他的生活舞台也逐渐向家庭回归,角色从“小品王”变成了“姥爷”和“父亲”。

他有一个与前妻所生的大女儿,早早选择了体制内的安稳工作。如今,赵本山正用更多的时间弥补过去对长女的亏欠。

他被粉丝拍到与十岁的外孙汪涵在大连海边散步,照片里的他,露出了掩藏不住的老态,但神情松弛。

他甚至带着外孙一同登上刘老根大舞台,向观众致意,这个与他长相酷似的孩子还参演了《鹊刀门传奇》。

这是一种全新的、温情的公共形象呈现,他不再是那个需要绞尽脑汁制造笑料的表演者,而是一个享受天伦之乐的普通老人。

结语

老赵的离开,表面上看是个人选择,其实反映的是传统文艺在新时代的生存困境。你说他倔吧,可这份倔强里藏着的是对艺术本真的坚持。