点击关注,每天都有名人故事感动您!

(评剧名家冯玉萍近照)

冯玉萍是深受戏迷喜爱的评剧表演艺术家,三次夺得戏剧表演领域最高奖——中国戏剧梅花奖。

出道以来,冯玉萍先后主演了《穆桂英挂帅》《谢瑶环》《洪湖赤卫队》《牧羊圈》《雪花飘飘》《疙瘩屯》《我那呼兰河》等众多优秀评剧剧目。

冯玉萍扮相端庄秀丽,唱腔甜亮宽宏,身段优美,善于塑造人物的性格和丰富的精神世界,从艺几十年,斩获大奖无数。

冯玉萍出身普通家庭,如何一步步成长为光芒四射的评剧表演艺术家?

冯玉萍的丈夫霍广军名不见经传,两人如何相识相恋?新婚之夜,他们的洞房为何突然变成了水帘洞?

冯玉萍心怀感恩,她说丈夫虽然不是戏曲演员,却帮自己3次夺得中国戏剧梅花奖……

01

(上世纪50年代的沈阳)

冯玉萍祖籍辽宁葫芦岛,1959年11月19日出生于沈阳市。她的母亲名叫杨淑琴,是一家国营商场的售货员,父亲在螺丝厂当工人。

冯家往上捋三代,没有一个人从事文艺,但冯玉萍从小爱唱爱跳,浑身都是文艺细胞。

小时候家里条件差,父母没钱给冯玉萍买玩具,她不吵不闹,整天围着家里的收音机转。里面的歌只要听两三遍,她就能模仿得像模像样。

还没上小学,冯玉萍就学会了30多首歌曲。那年元旦,杨淑琴所在的商场举办迎新春文艺汇演。

旁边一位阿姨故意逗冯玉萍:看见那舞台了吗,来的人都得唱歌。冯玉萍信以为真,大大方方上去唱了一首《敖包相会》。

(早年冯玉萍)

她节拍、音准拿捏得很到位,下面掌声响成一片。走下台,一旁的叔叔阿姨连声慨叹:自己练了两个月,也比不上这个6岁的小姑娘。

升入小学后,冯玉萍一直是班上的文艺委员,每次文艺比赛她都能拿大奖。

1972年,沈阳评剧院来学校选苗子。当时样板戏《红灯记》红遍全国,面对主考老师,冯玉萍演唱剧中“李奶奶”的唱段“打鱼的人经得起狂风巨浪”。

一曲唱毕,所有人都称赞:这孩子嗓子太好了,天生适合吃文艺饭。如此一来,冯玉萍顺利通过初试,三天后去沈阳评剧院参加复试。

(全国重点院团沈阳评剧院旧址)

复试的头一晚,冯玉萍激动得睡不着,她问杨淑琴:妈妈,什么叫评剧?

杨淑琴是“文艺盲”,竟一下子被问住,便搪塞到:哎呀,你学了就知道了。

次日一早,冯玉萍在父母和老师的陪同下来到了沈阳评剧院。主考席上筱俊亭、花淑兰、韩少云等名评剧名家赫然在列,冯玉萍的老师紧张不已,一颗心怦怦直跳。

冯玉萍无知无畏,反而一身轻松。她唱了两首歌,及《红灯记》中“李铁梅”的一段唱,就在上百名孩子中脱颖而出,顺利成为沈阳评剧院少艺班的学员。

1973年1月,冯玉萍正式去少艺班报到,此时她已经14岁,班上最小的才8岁。由于年龄最大,老师任命冯玉萍为班长。

(冯玉萍练功照)

14岁才学艺,的确有些晚,加上冯玉萍比同龄女孩个子高,练习压腿、劈叉、下腰,她比其他同学多吃很多苦。

练习朝天蹬时,一只脚着地,另一只脚要搬过头顶,这还不算完,保持这种动作要蹲下起来,完成三下三上。

冯玉萍疼得眼泪汪汪,竟脱口而出:老师,别给我上刑了!

夏天练习倒立,排练厅没有电扇,大颗大颗的汗水顺着冯玉萍额头往下流。20分钟倒立结束,她的双眼充血,头顶正下方是一片汗水汇聚的小水洼。

每个人都有惰性,何况一个10多岁的孩子。一次冯玉萍感冒了,那天是星期天,想在家休息一天。

傍晚该回评剧院了,她赖在床上不想走。母亲让她吃了一碗清淡的鸡蛋面,狠心拽冯玉萍出门。

上了公共汽车,冯玉萍的泪水顺着小脸往下流。杨淑琴不敢看女儿,狠心扭头往回走,她眼里也满是泪水。杨淑琴也想将女儿留在身边,但她知道,温室里长不出参天大树,她只能这样做。

02

在沈阳市评剧团少艺班,冯玉萍经李少泉、花淑兰等名家的指点,进步非常快,成为班上的明星学员。

寒来暑往6年过去了,冯玉萍以优异成绩从少艺班毕业,正式成为沈阳评剧院的演员。

参加工作伊始,团里排演《谢瑶环》,在恩师花淑兰力荐下,由冯玉萍饰演女一号大唐女史“谢瑶环”。

冯玉萍(左)与恩师花淑兰

花淑兰(1929年-2005年3月30日)

这是一块硬骨头,要演好“谢瑶环”,除了唱功出众,还要有娴熟的“扇子功”“甩发功”“靴子功”,哪个环节出问题都会闹笑话。

首次公演前,冯玉萍在心里默念100次“别紧张”,可是化好妆,换上戏服,锣鼓过门响起,她紧张得双腿直打颤,就是不敢登台。

关键时刻,恩师花淑兰抬起脚,狠心朝冯玉萍后腰踹去。她站立不稳,“噔噔噔”踉踉跄跄上了台。

这一脚踹醒了冯玉萍,她大脑顿时清醒,一连串唱词行云流水般唱出,竟无丝毫瑕疵。

写到这里,“细品名人”想到《动物世界》中,鹰妈妈教小鹰翱翔,狠心将它们一个个从山崖上推下去,二者的爱严相济,何其相似!

演出结束,冯玉萍收获掌声无数,连续返场三次谢幕。

同事都说,冯玉萍的成功是老师用脚踹出来的。冯玉萍也这样认为,她从内心感谢恩师关键时刻的那一脚。

此后冯玉萍在沈阳评剧院先后主演了《穆桂英挂帅》《白蛇传》《牧羊圈》等优秀剧目,迅速成为单位的金字招牌。

因整日忙于排练、演出,冯玉萍直到25岁才迎来甜美恋情。

1984年经好心人撮合,冯玉萍与霍广军相识相恋。霍广军也是沈阳人,比冯玉萍大1岁,是沈阳话剧团的演员。

两人爱好相近,志趣相投,感情发展非常迅速,他们将婚礼定在1985年5月1日。

凭一张鲜红喜庆的结婚证,霍广军向单位申请了一间10平米的婚房。小两口欢天喜地,一起擦玻璃,打扫卫生,布置洞房,采购结婚用品。

忙完这一切,冯玉萍手里还余下60元。她将钱交给了霍广军:以后雨季快到了,你买些油毡,请工人给婚房做一遍防水吧。

霍广军答应得好好的,可上街就用那笔钱给冯玉萍买了一件酒红色呢子风衣。

03

5月1日当天,冯玉萍的婚礼俭朴而热闹,大家都很开心。谁知当晚宾客散去后,沈阳下起瓢泼大雨。

由于婚房房顶年久失修,外面下大雨,里面下小雨,洞房变成了水帘洞。

冯玉萍与霍广军谁也没心思睡觉,手忙脚乱应付漏雨,脸盆、茶碗、痰盂,甚至酒杯都成了“抗洪物资”。

尽管所有的容器都用来接雨水,但母亲陪嫁的被子、枕头还是濡湿了一大片,冯玉萍的新娘妆也被冲花了。

冯玉萍与丈夫(左)及戏迷合影

霍广军愧疚地对冯玉萍说:对不起,都怪我没听你的安排,刚结婚就让你跟着我遭罪。

冯玉萍反而安慰丈夫:这没啥,婚礼上我穿上那件酒红风衣,心里那种美我会记一辈子。

霍广军被感动得眼圈泛红,他觉得自己找对人了,日后他要呵护冯玉萍一辈子。他这么想,也是这么做的。

我国戏剧表演领域的最高奖是中国戏剧梅花奖,很多艺术家将获“梅花奖”当成一辈子的奋斗目标。

冯玉萍也觉得,不想获“梅花奖”的演员不是好演员。她将目标瞄准了1987年在北京举办的第5届中国戏剧梅花奖。

1987年,冯玉萍怀孕了,每天挺着大肚子还去高校学习,去评剧团准备参赛剧目。

(冯玉萍与小戏迷合影)

这年冬天,冯玉萍刚生下儿子霍德一个月,霍广军就对冯玉萍说:安心去排练、准备比赛,宝宝有我和妈妈照顾。

霍广军说到做到,他每天骑自行车将冯玉萍送到评剧团,自己再去上班。每天下午他早早下班,接替母亲照顾襁褓中的儿子。

没有了后顾之忧,冯玉萍全身心向梅花奖发起冲击。

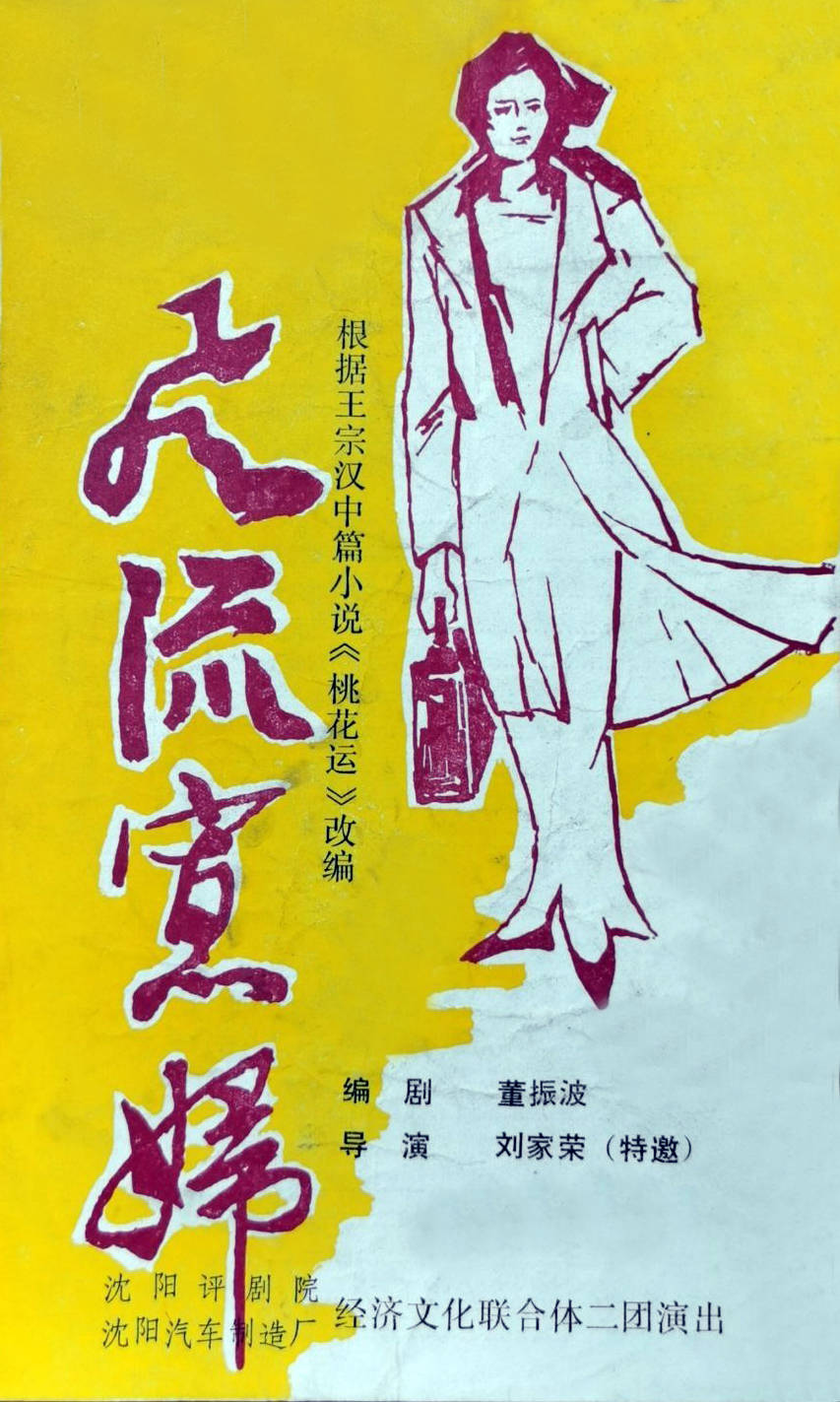

1988年,冯玉萍终于凭借精心准备的《风流寡妇》,一举夺得中国戏剧梅花奖,且排在第一位。

夫妻携手同努力,赢得梅香扑鼻来!冯玉萍觉得荣誉背后,有丈夫的巨大付出。

冯玉萍此前每月工资400元,荣获梅花奖后,工资直接翻倍,达到了800元,在整个评剧院成为翘楚。

冯玉萍没有满足,此后几年她又相继主演了《唤心石》《断臂情缘》《魂断天波府》《雪花飘飘》等优秀评剧剧目。

04

1999年,已经从中央戏剧学院话剧班毕业的冯玉萍,经过数年历练想再次冲击梅花奖。

(在中戏读书时的冯玉萍)

然而冯玉萍犹豫不决,原因主要源于两方面:一是自己脱产在中戏读书两年,家务、儿子全交给了丈夫,自己一点忙帮不上,再冲击梅花奖,丈夫连喘息的机会都没有。

二是自己11年前获得了“梅花奖”榜首,万一冲击失利,会遭受方方面面的冷嘲热讽。

霍广军得知冯玉萍的心思后开导她:夫妻是一个整体,你的成功就是我的成功,只要你追求进步,我为这个家付出再多也愿意。

他还告诉冯玉萍:是否获奖不是目的,演员的使命是为观众奉献更多更好的作品。参加中国戏剧梅花奖比赛,你可以向全国戏曲领域顶级人才交流与学习,提升自己的表演水平。

在丈夫鼓励下,冯玉萍心里踏实了,自己已经角逐过一次,再博一次又何妨?

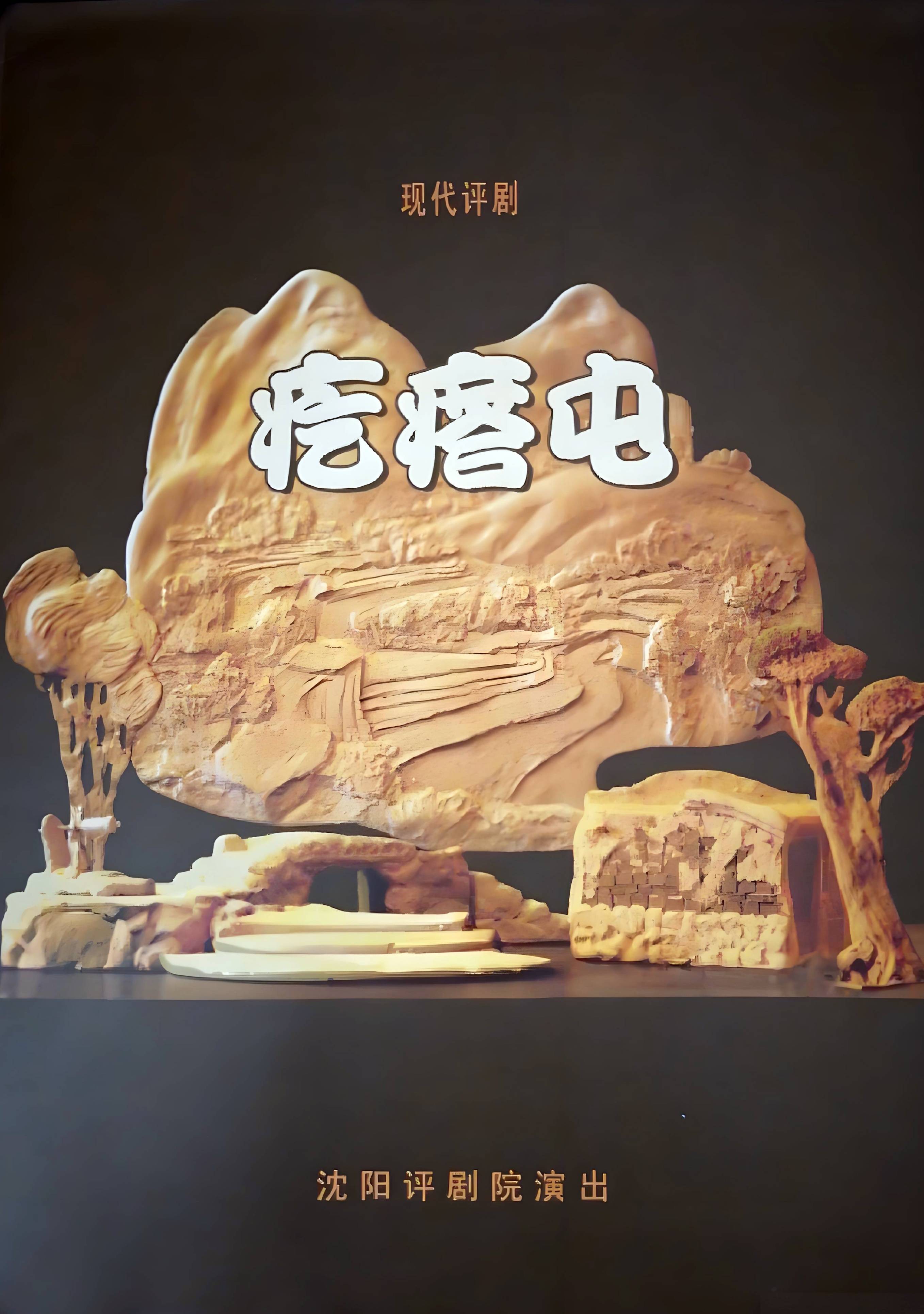

随后,冯玉萍精心准备评剧《疙瘩屯》,第二次向梅花奖冲击。

此后霍广军变身妻子的“密探”,妻子演出、排练时,他经常坐在观众席,既看台上的妻子,又观察周围的观众。

冯玉萍唱到什么地方观众开怀大笑,什么时候伤心垂泪,唱到什么地方,有的观众会打哈欠或者离场,他都一一记在小本子。

回家后,霍广军将小本子掏出来,与妻子逐一分析,最大限度提升表演水平。

半年时间里,霍广军竟然密密麻麻记录了两本翔实的宝贵“内参”,冯玉萍大受裨益。

最终,冯玉萍没有辜负丈夫的期望,1999年她凭借一部乡土气息浓郁的《疙瘩屯》,勇夺第17届中国戏剧梅花奖,成功实现“二度梅”的梦想。

接下来几年里,冯玉萍又相继主演了《洪湖赤卫队》《百年风韵》《天堂花》等评剧剧目,并经常随团赴工厂、油田、部队慰问演出。

不仅如此,冯玉萍还收孙明月、齐丽君为弟子,成为全国评剧界领军人物,在辽宁有着很高的知名度。

此时的冯玉萍志得意满,荣誉加身,本可以安安稳稳熬退休了。然而一次演出,让她的心无比悲凉。

北京奥运会前夕,沈阳相关部门在体育馆组织一场大型文艺演出。一个笑星出场时,观众席的掌声、口哨声、喝彩声震耳欲聋,将演出氛围拉得满满。

对方节目结束,冯玉萍上场。台下几十名观众却集体抵制,赶她下台。

冯玉萍第二次上场,他们依然高喊抵制的声音。主持人实在看不下去,对着话筒慷慨陈词,力陈冯玉萍取得的成就和一连串荣誉。

在这种情况下,冯玉萍才满宫满调演了一段评剧折子戏。

冯玉萍(右)与粉丝合影

晚会落幕,组织方在后台分发劳务费,那位笑星分了满满一箱子钱。冯玉萍与同事的报酬装在薄薄的信封里,少得可怜。

05

没有对比就没有伤害,冯玉萍内心无比酸楚,自己这些年为评剧流的汗水可以用脸盆装,两次获得梅花奖,就是这样的结果吗?

为让更多人爱上评剧,为将更多年轻人吸引进剧场,冯玉萍决定让评剧与时俱进,将歌剧、话剧元素融入评剧表演中。

此后历时数年,她和同事一起努力,将著名作家萧红的名作《呼兰河传》《生死场》改编成评剧《我那呼兰河》。

为证明自己,为检验创作成果,为让更多人了解、喜欢上评剧,2013年冯玉萍决定第三次冲击中国戏剧梅花奖。

(冯玉萍《我那呼兰河》剧照)

此时,她的丈夫霍广军已经成为沈阳一家事业单位的书记。尽管行政事务缠身,他依然对妻子给予大力支持。

他召集亲友组织拉拉队,联系媒体为《我那呼兰河》进行正向宣传。霍广军还放下身段,甘当妻子的司机、助理。

2013年5月,随着比赛日期临近,冯玉萍情绪波动比较大,生怕出现失误,所有努力付之东流。

那些天,霍广军日夜守护在冯玉萍身边,充当她的心理按摩师。他对妻子说:就将这场比赛当成一场正常演出,卸掉心理包袱,胜也爱你,败也爱你!

轻轻一句话,感动得冯玉萍热泪盈眶。

(冯玉萍第三次获得中国戏剧梅花奖)

2013年5月30日是冯玉萍终生难忘的一天,就在这天,她凭借《我那呼兰河》中普通农妇“王婆”一角,喜获第26届中国戏剧梅花奖,成为“三度梅”获得者。

走下领奖台,冯玉萍与丈夫紧紧相拥,彼此眼里都有欣喜激动的泪水。

2014年,冯玉萍从单位退休了,但为评剧奋斗了大半辈子,她根本停不下来。随后她进入沈阳大学,担任评剧艺术研究中心主任、教授。

辽宁省文联还专门成立“冯玉萍评剧工作室”,为冯玉萍传承发展评剧事业提供宝贵舞台。

现在的冯玉萍演出、授徒、讲课、当评委,日程安排得满满当当。

2025年,冯玉萍登上了中央电视台春节戏曲晚会,她表演的《谢瑶环》选段深受观众好评。

2025年19日,冯玉萍参演《从延安出发——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年戏剧晚会》,表演评剧《我那呼兰河》选段,同样可圈可点。

到2025年8月,冯玉萍已经66岁,依然在心爱的评剧事业上跋涉耕耘。儿子霍德早已大学毕业,成为银行系统的领导,也是冯玉萍夫妇的骄傲。

(冯玉萍演唱评剧《洪湖赤卫队》)

这么多年过去了,讲起新婚夜洞房变成水帘洞,夫妻俩联手“抗洪”,冯玉萍记忆犹新。

她觉得自己连续3次获得梅花奖,每次都离不开丈夫的巨大付出和支持,他是自己生命中的恩人。

-END-

首发作品,抄袭必究!