赖声川执导的《暗恋桃花源》多年来在大陆巡演时,总会出现这样一幕:剧场灯暗,人潮涌动,掌声雷动。这位被无数文艺青年捧上神坛的戏剧导演,站在舞台中央接受鲜花与膜拜,享受着来自大陆市场的丰厚回报。从《宝岛一村》到《如梦之梦》,从北京到上海,他的每一部作品几乎都能引发观剧热潮。大陆观众用真金白银为赖声川搭建了一个辉煌的戏剧王国,而他却在这个王国的顶端,渐渐显露出令人心寒的傲慢。

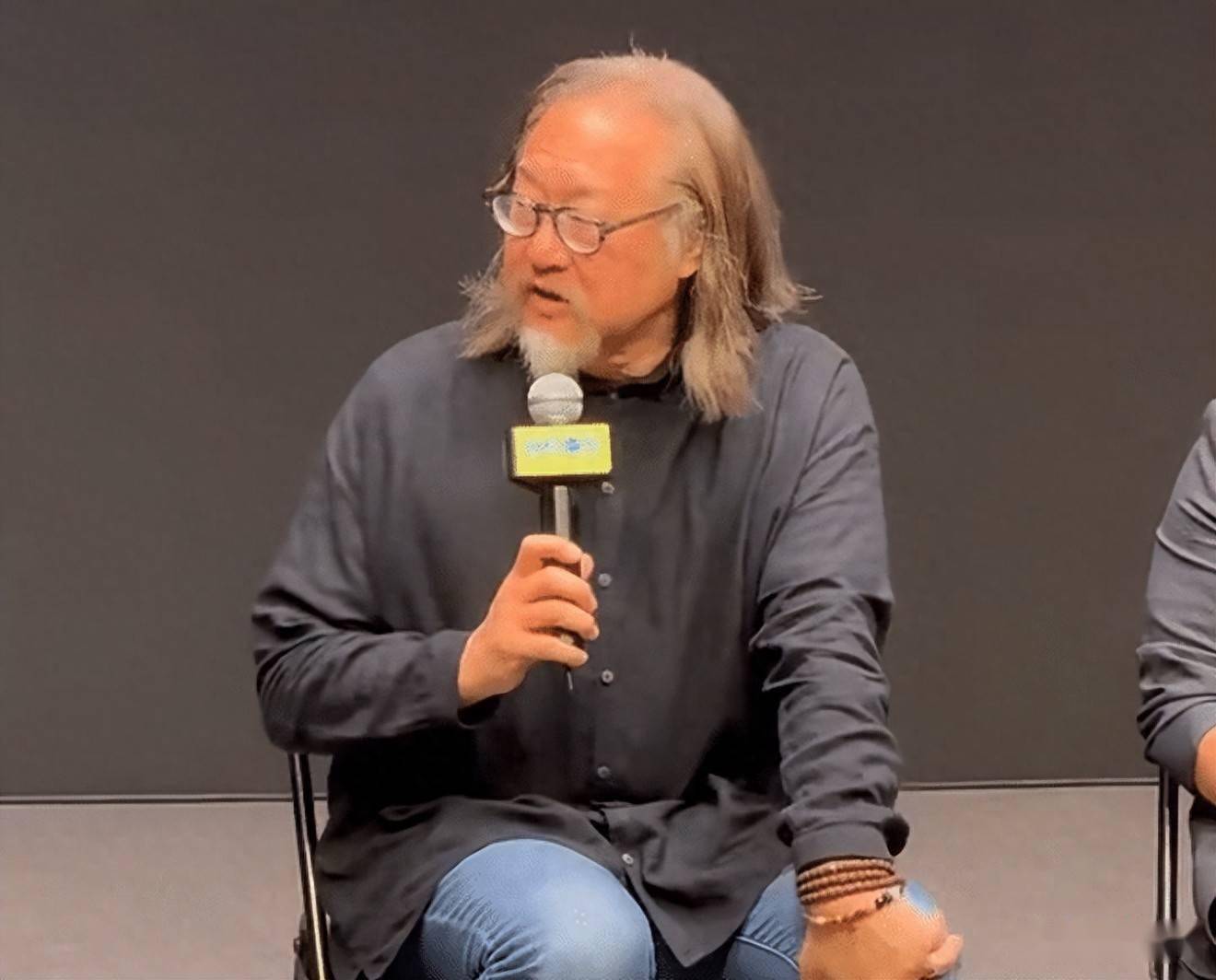

就在最近的话剧宣传中,赖声川执意启用有吸毒历史的中国台湾艺人屈中恒,面对观众的质疑,他没有解释,没有回应,只有冰冷的沉默,甚至对这位观众指指点点。这种态度令人不禁发问:一个依靠大陆市场获得巨大成功的导演,为何对供养他的观众如此轻视?

屈中恒的吸毒史在中国台湾演艺圈人尽皆知。2006年,他因吸食安非他命被警方查处,在媒体面前痛哭流涕地忏悔。此后他在中国台湾演艺圈几乎处于半封杀状态,主流节目和制作都对他敬而远之。这样一个在中国台湾都难以被接受的艺人,赖声川却毫不犹豫地将其推向大陆舞台,这种选择背后的心态令人玩味。

更令人失望的是赖声川对此事的态度。在大陆娱乐圈对吸毒艺人采取零容忍的背景下,他不仅没有给观众一个合理的解释,甚至连表面上的敷衍都懒得做。这种傲慢仿佛在说:“你们只需要买票看戏,其他的不必多问”。这种态度与他从大陆市场获得的巨大利益形成了尖锐的对比。

回顾赖声川在大陆的发展轨迹,可以说他是大陆观众一手捧红的。《暗恋桃花源》自2006年大陆首演以来,已经演出了数百场,一票难求的景象屡见不鲜。这部剧不仅让赖声川赚得盆满钵满,更奠定了他在大陆戏剧界的至尊地位。随后《宝岛一村》《如梦之梦》等作品接连成功,使赖声川成为大陆最具商业价值的话剧导演之一。

颇具讽刺意味的是,曾经与赖声川亲密无间的大陆演艺界人士,近年来都渐渐与他疏远。这些曾经亲密的伙伴的离去,或许能从另一个侧面反映出赖声川对待大陆同行和观众的真实态度。

赖声川的傲慢不仅体现在对吸毒艺人的选择上,更体现在他对大陆观众认知的偏差中。他似乎认为大陆观众会无条件接受他的一切选择,甚至会为他的“艺术坚持”而感动。这种认知与大陆观众日益成熟的价值判断形成了强烈反差。原来观众们不仅关注艺术品质,更关注作品背后的价值观和主创人员的社会责任感。

文化消费的本质是一种双向选择。观众用购票行为为作品投票,同时也期待获得基本的尊重。当赖声川们一边数着大陆观众贡献的票房收入,一边却对观众的合理质疑置若罔闻时,这种双向选择的关系就已经出现了裂痕。

事实上,赖声川并非不明白大陆市场的敏感性。在大陆演艺圈对吸毒艺人采取零容忍政策的大环境下,他选择屈中恒的行为更像是一种试探——试探大陆观众的底线,试探市场的容忍度。这种试探本身就已经流露出了他对大陆观众的不尊重。

戏剧艺术从来不是单方面的施舍,而是创作者与观众之间的精神对话。当对话的一方拒绝倾听另一方的声音时,这种交流也就失去了意义。赖声川可能忘记了,再辉煌的戏剧王国也是由一张张门票垒砌而成的,而买票的观众有权要求得到基本的尊重。

在大陆文化消费市场日益成熟的今天,观众的选择权越来越大,审美判断力越来越强。任何忽视观众感受的创作者,最终都会付出代价。赖声川与他的观众之间的关系变化,正在为整个行业提供一个值得深思的案例:艺术家的傲慢,终究会被市场的选择所纠正。

当最后的掌声散去,留下的不只是剧情的余韵,还有创作者与观众之间那道看不见的裂痕。赖声川们应该明白,从观众口袋里掏钱的同时,也需要给予相应的尊重——这是文化市场最基本的交易法则。