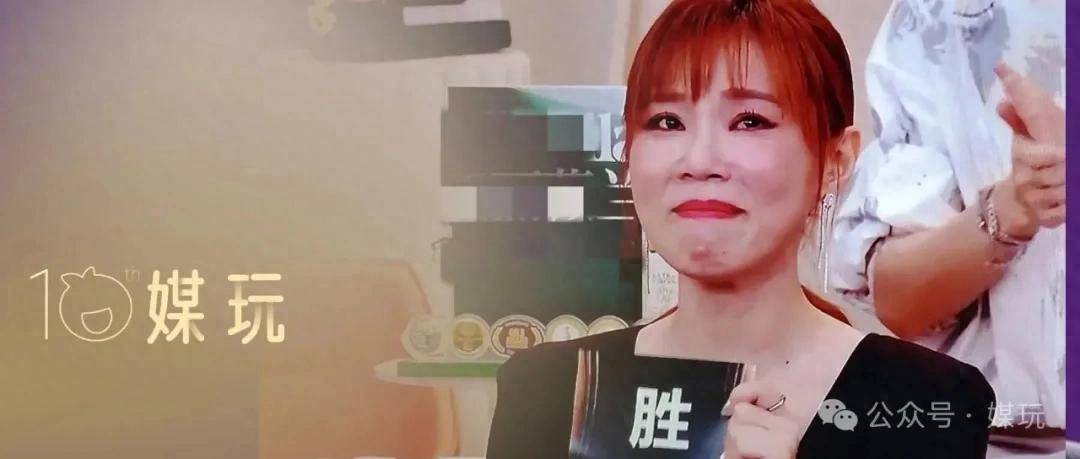

随着《歌手2025》逐渐进入中后段,观众的注意力被马来西亚歌手李佳薇吸引。时隔十年,她再次回到《歌手》的舞台,以一曲《天后》成功复出,掀起了一阵全网的怀旧潮流。

回顾十年前,李佳薇首次亮相于《我是歌手》第三季,勇敢挑战韩红、孙楠、谭维维、李健等实力选手,然而却以微弱的票数差距遗憾地未能晋级前四,接受了踢馆的失败。伴随着李佳薇的回归,许多网友纷纷在社交平台上留言,感叹:“这才是《歌手》的原汁原味。”和“重温了十年前的印象。”更有评论指出,李佳薇所带来的音乐折射出了一种“经济复苏的希望感”。

作为一名追求音乐综艺的忠实观众,我深感这些评论所蕴含的深意。其中,至少可以提炼出以下几个层面的含义:

——对现今音乐舞台的不满:这些言论似乎在揭示观众对当下音乐综艺的失望,反映了大家对于节目中越来越强调改编、寻求噱头和追逐流量,而非单纯挖掘唱功的疲惫。这种歌唱的投入感,以及直播中的细节展现,直观彰显了音乐人的“掌控力”,让人们体会到技术实力的“强大”。

——对简单纯粹的怀念:很多评论中提到,那时的歌手们很少对歌曲进行随意改编,而是专注于用歌声比拼技巧。这种怀念显然反映了观众对早期音乐综艺节目那种简单形式的向往,那时的重心更多集中在音乐本身,而非舞台效果或热议话题。

尽管如此,这种怀旧情绪难免带有记忆的偏差。在2015年的语境下,李佳薇这样的实力歌手并未获得应有的尊重,反而在那一年“诸神之战”中被贴上“高音派”的标签。这种趋势深刻影响了《我是歌手》后续几年的发展,为了打破“好歌手=高音歌手”的固有观念,节目组特意引入低音歌手和团体歌手,寻求多样性。

李佳薇这次的回归,恰逢当下背景下的音乐改编讨论愈发激烈,在这个充满争论与分歧的环境中,她以其独特的音乐表现力脱颖而出。从某种程度上而言,这次的怀旧风潮正是这一场“音乐改编大讨论”的一部分——相较于重大的改编,观众更倾向于返璞归真;与其追求热搜,倒不如聆听那动人的旋律。然而,李佳薇的成功又不可避免地引起了新的话题与热搜——如林俊杰在本周一场演唱会的同时,不断被“煎熬”的情绪循环提及。

因此,我认为,李佳薇的出现可谓是《歌手2025》中的一个重要转折点。除了她的表演带来的影响之外,她还在推动这场音乐竞技进入一个前所未有的新结构格局:

1. 男女比例发生了变化。

2. 年龄结构也在悄然变化:70后歌手已经连续缺席了六期。

实际上,这样的结构性调整在每一季节目中都在发生,而我们期待的,正是节目组能够主动引导,而非被动应对这些“意外”。