打赏大战引爆热度

2025年7月15日晚上9点左右,抖音一个团播直播间突然“燃”了起来。主播流生和思南的粉丝为了一争“中心位”,展开了一场打赏大战。尽管直播间观众只有几百人,但短短20分钟内就刷出了超过15万元的礼物。这样的疯狂场景,不仅点燃了粉丝情绪,也让“团播”这个词再次冲上了热搜。

从边缘玩法走向主流形态

其实,团播并不是新鲜事物,它的雏形可以追溯到早期的秀场直播,但真正火起来还是近两年,尤其是2023年以后,在饭圈文化的推动下,团播逐渐形成了自己的玩法和受众。

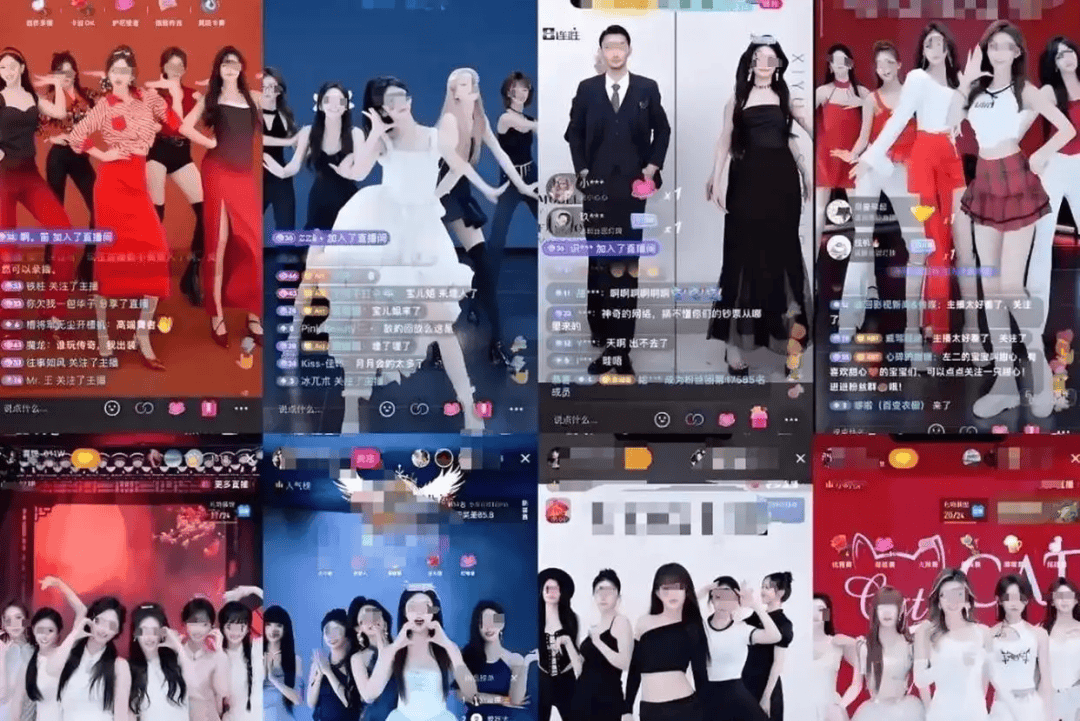

如今,不仅抖音、快手等平台上每天有上千个团播直播间同时开播,观众从年轻人扩展到更广泛的群体,参与者也多元化起来,包括前偶像艺人、TVB演员及行业精英纷纷加入,还有麻辣王子、香飘飘等知名品牌联合男团/女团直播。团播直播间也不再是单调的带货或唱歌跳舞,而是通过多位主播之间的互动,让直播更像是一场“线上综艺”。

相比传统的一人直播,团播显得更有看头。几位主播在同一个画面中,有的唱歌、有的跳舞、有的搞笑整活,还有人现场玩起了“谁是卧底”“你画我猜”等互动游戏,观众在看的过程中也能通过打赏、弹幕参与其中,感觉更有代入感。更重要的是,团播也带来了更高的热度和更强的变现能力。头部主播收入轻松破百万,直播间一晚带货上千万并不罕见。这种团队合作的方式,也让更多有潜力的新人主播有了出头的机会。

除了节目内容丰富、互动性强,团播的变现模式也比较灵活。一般来说,主播带货主要靠“分佣”赚钱,也就是每卖出一单平台抽一部分,主播和机构再分剩下的收益。这样的分配方式在团播中变得更加多样,既可以做短平快的推广,也可以打长期的粉丝关系牌。头部团队单场带货破千万人在线的案例,印证了其从内容创新到商业变现的爆发力——不少品牌方愿意与团播团队合作,就是因为团播的情绪调动能力强,粉丝粘性高,可以在娱乐中完成消费转化。

从流量神话到剥削现实

不过,团播的风光背后也有不少问题。首先是管理难度大。主播多了,风格不一,团队之间容易起矛盾,管理方需要承担更多沟通和协调的工作。一些团播公司为了压低成本,在签约时不规范、甚至拖欠主播薪资,引发纠纷。

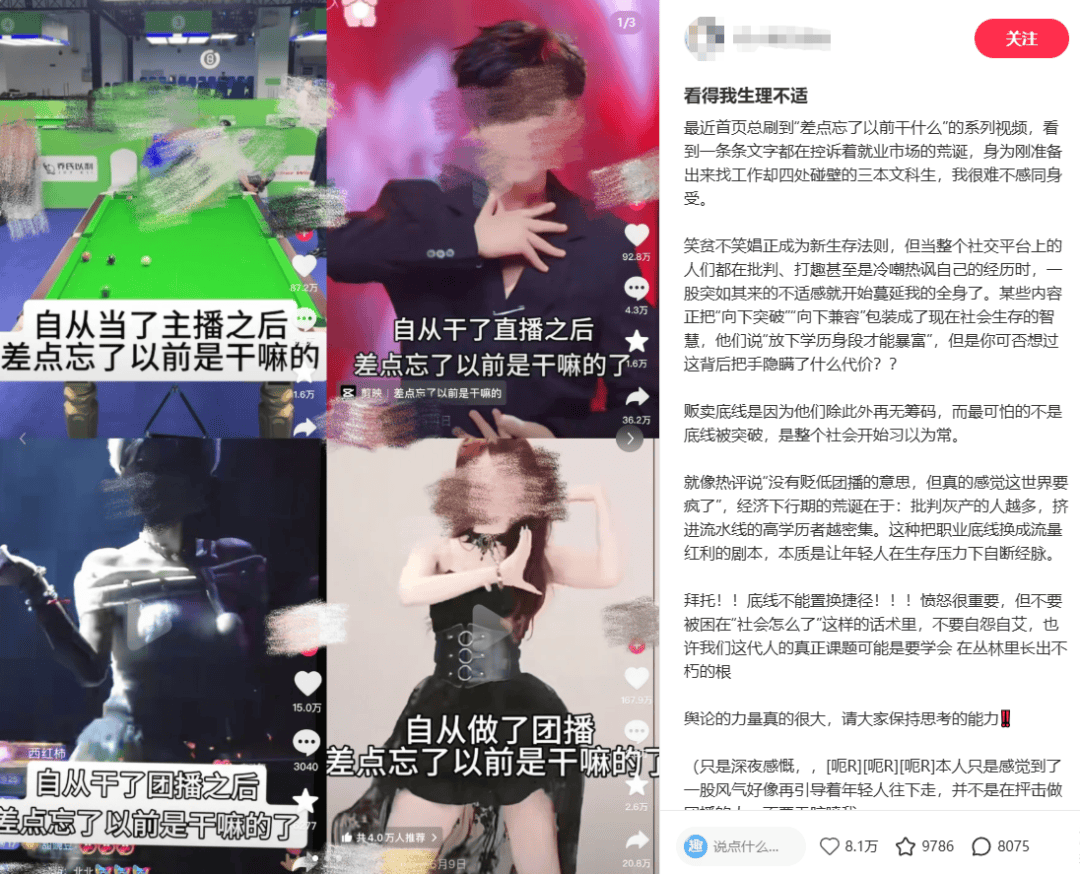

其次是内容同质化严重。目前很多团播直播间都在跳同样的舞、用同样的表情包,观众看多了容易腻。再者,高强度的直播对主播体力和心理都是挑战。有主播每天工作超过10小时,收入却不稳定,生活质量难以保障。2024年8月,就曾发生一起17岁主播因过度直播突发意外的悲剧,令人唏嘘。

除了主播自身的问题,团播在平台和社会层面也引发了不少争议。一些直播间为了博取眼球,内容开始“擦边”,甚至触碰法律红线。还有个别团队使用盗版音乐、未授权影视片段,存在明显版权风险。由于门槛低、管理松,一些不成熟的机构一味追求流量,忽视了内容质量和主播权益,让整个行业发展变得浮躁。

团播的火爆背后,更像是一套精密的“偶像工厂”机制。打赏排行、中心位争夺,把观众拉入一种强参与感的游戏中,但也无形中把主播推向了被消费的“产品”角色。

有人说这像极了《摩登时代》里工厂里重复劳动的工人——只不过这次是在直播间里,被“流水线式”的运营绑架。屏幕前一掷千金的粉丝,是在表达支持,还是无意识地参与了对人的物化?更深层的问题是:团播到底是在帮助普通人“集体发光”,实现自我价值,还是打着“团体合作”的旗号,搞流量垄断、收割注意力的资本游戏?这一切还没有标准答案,但值得我们持续追问。

加强监管和规范发展

随着监管逐步介入,团播行业正在向更加规范的方向发展。平台逐渐完善了后台技术管理,设置直播时长上限、未成年人限制、主播实名认证等机制。部分大型机构也开始引入合同合规流程、主播心理支持机制与内容创意分级制度。虽然走向规范会带来一时的阵痛,比如部分中小机构面临淘汰,但从长远来看,这将推动整个行业从“野蛮生长”转向“有序成长”。

未来,团播能否持续火下去,不只是靠几个头部主播或几场打赏大战,更取决于它能否建立起一个更健康、更可持续的内容和运营体系。如果说传统直播是一种个人表达,那么团播就是一种团队协作下的内容生产。它的快速崛起代表了直播行业内容化、综艺化的趋势。

但这条路能不能走远,最终还得回到 “做内容”上。只有当团播从“热闹”变得“有料”,才能真正赢得观众,演进成有温度、有价值、有文化厚度的新型娱乐生态。