7月26日,岳云鹏的“非要唱”演唱会在北京开唱。

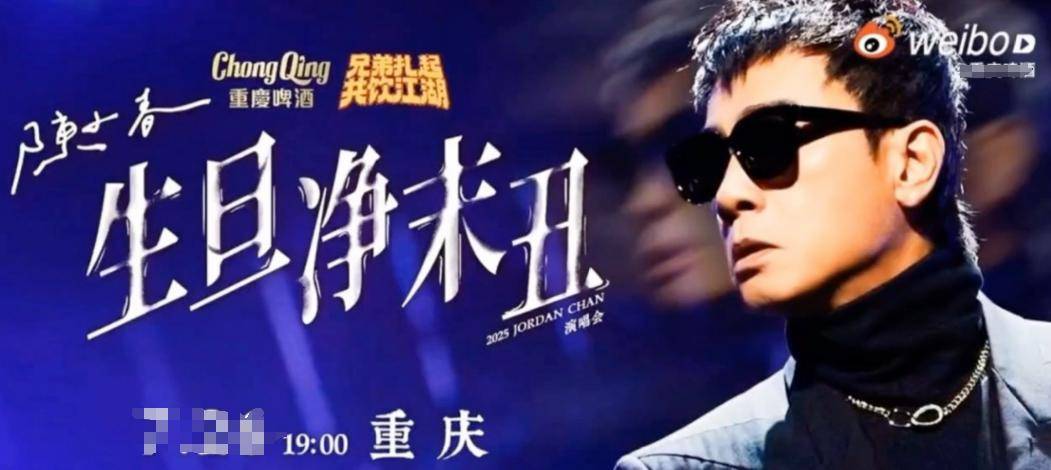

同一时间段,陈小春“生旦净末丑”巡回演唱会重庆站热力开场。

这样看似毫无交集的两个人,路数如南北两极般迥异。随着岁月的流逝,岳云鹏由谦逊变得傲慢。反倒是陈小春,火爆性格褪去,日渐温润。

一场隔空开唱的演唱会,恰似一面镜子。“变了面相”的陈小春,用岁月淬炼出的温和与真诚。他给正处在争议中的岳云鹏上了生动一课。

舞台是面残忍的镜子,照出的是共鸣还是敷衍

重庆的舞台上,陈小春的嗓子不算完美,甚至带着岁月的沙哑。但他唱到动情处,眼眶会泛红,会哽咽。他看着台下,看着那一张张合唱的脸,像是看到了自己一路走来的倒影。

于是,一场万人大合唱,成了一场盛大的情感共振。这不是单向的表演,而是双向的奔赴。观众买的不是一张票,而是一份共同的回忆与见证。

北京的舞台,票价1580元,比许多专业歌手都贵。岳云鹏站在那里,作品除了《五环之歌》乏善可陈,互动被指敷衍,更像是走一套早已烂熟于心的流量通告流程。

观众开始疑惑,我花钱买的究竟是什么?是相声返场时的一个玩笑,还是对自己过往喜爱的一次性透支?这块沉甸甸的砝码,让那架名为“价值”的天平,开始倾斜。

聚光灯之外,有人磨平了棱角,有人磨掉了初心

岳云鹏的口碑滑坡,远不止一场演唱会。

在综艺里,他对着辛苦打工的素人问出“工作十年还坐公交”,那份不解的背后,是一种与普通人生活彻底的割裂。他曾最讨厌有钱人摆谱,如今却成了自己讨厌的模样。

他自称“易累体质”,在《向往的生活》里长时间睡觉,连黄磊都忍不住侧面敲打。他与女嘉宾的互动,抱着孔雪儿不放,评价李斯丹妮腿粗,被贴上了“油腻”的标签。

后台里,对工作人员的态度也被人捕捉到不耐烦的瞬间。他的相声基本功,那曾让他安身立命的贯口,据说在小剧场里也大不如前。

相比之下,陈小春的今天,恰恰是因为他没忘记自己的“旧我”。那个脾气火爆,一言不合就开骂的“山鸡哥”并未消失,只是被藏了起来。他记得给梅艳芳、张国荣伴舞时,因出错被指着鼻子骂的难堪。那些经历,像砂纸一样,磨平了他凶猛的棱角,露出了里面温润的内核。

这是一种淬炼,而不是遗忘。

人生的底色,早就被少年时的泥泞浸透了

他们都曾是底层人,带着一身泥泞闯世界。

岳云鹏14岁辍学,在北京的餐馆当服务员,因为写错菜单,被客人指着鼻子当众辱骂三个小时,尊严碎了一地,最后还被开除了。那是他永远无法释怀的伤疤。

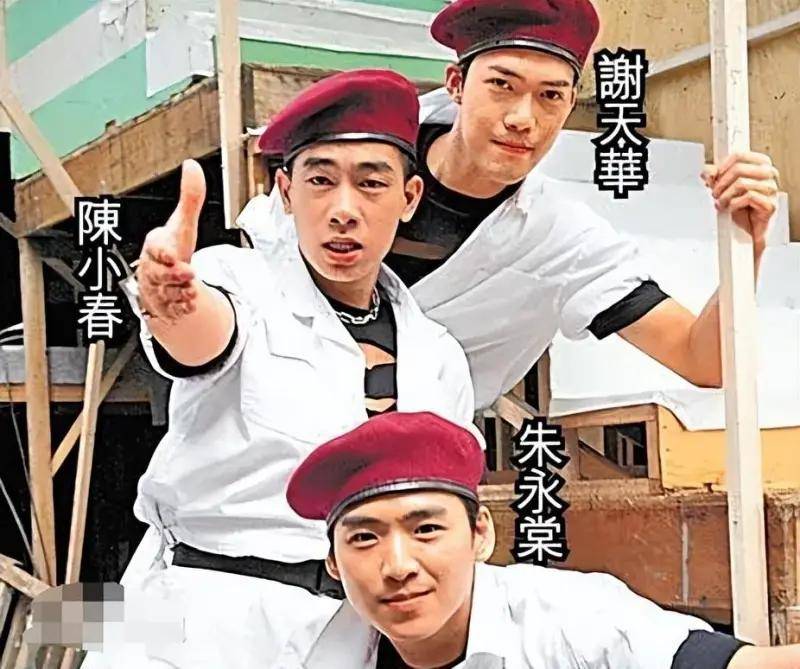

陈小春13岁就跟着父亲去香港讨生活,在工地搬过砖,在理发店当过学徒,住在贫民窟的笼屋里,瘦弱的肩膀扛起的是整个家的生计。

一个是被客人羞辱的服务员,一个是演古惑仔太逼真而被警察当场按倒的临时演员。他们职业生涯的起点,都充满了相似的无力感,都懂得看人脸色的艰辛。

这本该是他们一生最宝贵的财富。

有人把苦难当磨砺,有人把苦难当传奇,然后忘了

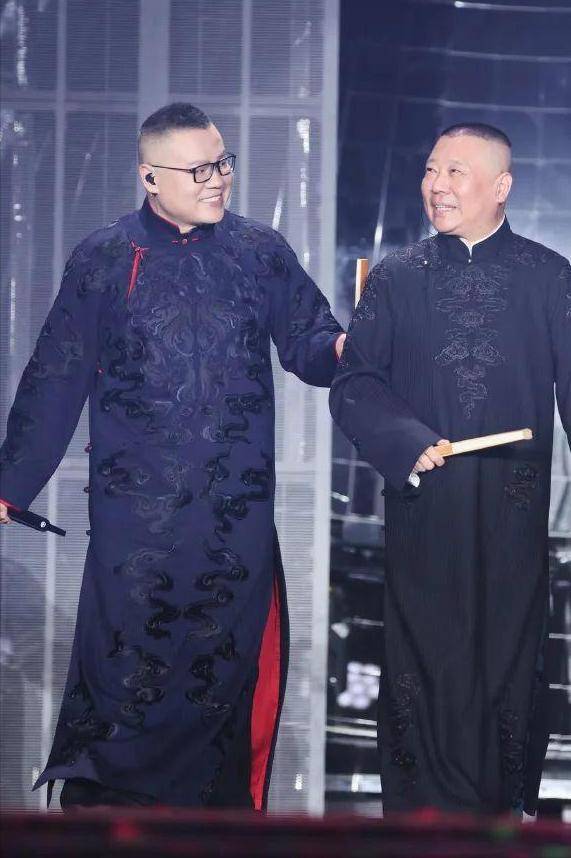

岳云鹏的转机,来自郭德纲。为了出人头地,他凌晨三点站在户外,迎着寒风背《报菜名》,那种刻苦,是为了抓住一根救命稻草,是为了在一个庞大的体系里被看见。

陈小春的刻苦,则是为了生存。在工地的汗水,在理发店的辛劳,是为了吃饱饭,是为了让家人过得好一点。那是一种在烂泥里扎根的韧劲。

两种努力,本无高下之分。但后来的路,却走向了两个方向。岳云鹏成功了。那个曾经因为被师父鼓励而紧张到发抖,口口声声说“我何德何能”的少年,在山呼海啸的掌声和唾手可得的财富中,似乎渐渐忘了来时的路。他把苦难当成了自己成功的传奇注脚,却忘了苦难本身带来的警醒。

而陈小春,他演了太多底层角色,那些角色身上的狠劲、仗义、挣扎与克制,仿佛一遍遍地提醒着他从哪里来。他最终与那个火爆的自己和解,把所有的棱角,都化作了舞台上的一抹温柔。

观众的掌声是水,能载舟,亦能把船拍得稀碎

师父郭德纲总说,“观众是我们的衣食父母”。河南老家也有一句俗话,“井里的水,你不去挖,它自己就干了”。

岳云鹏似乎正在用行动证明,再深的井,也经不起这样挥霍。当他身边的师兄弟,无论是张云雷、孟鹤堂还是郭麒麟,都在各自的领域里稳步前进时,他的停滞与“飘”就显得格外刺眼。

观众是镜子,也是天平。陈小春在镜子里看见了与世界的和解,于是用真诚的泪水与歌声,稳住了天平。岳云鹏在镜子里映出的,却是大众渐渐冷却的眼神,他亲手将名气这块最大的砝码,一点点从自己的天平上拿走。

说到底,这场隔空对决的胜负,看的不是票房,而是人心里的那杆秤。秤的名字,叫敬畏。

结语

曾经被生活毒打却从未弯腰的陈小春,在岁月里慢慢学会了舒展。曾在尘埃里懂得感恩的岳云鹏,却在掌声里挺直了不该挺直的腰杆。

这场隔空开唱的较量,从不是唱功的比拼,而是一场关于初心的考试。陈小春用通透,答出了“如何与世界温柔相处”的满分卷。岳云鹏却在名利的迷阵里,把“我何德何能”的清醒,考成了“理应如此”的傲慢。