【版权申明:本文为@影吹斯汀 独家原创稿,未经许可不得以任何形式抄袭or转载,违者必究!】

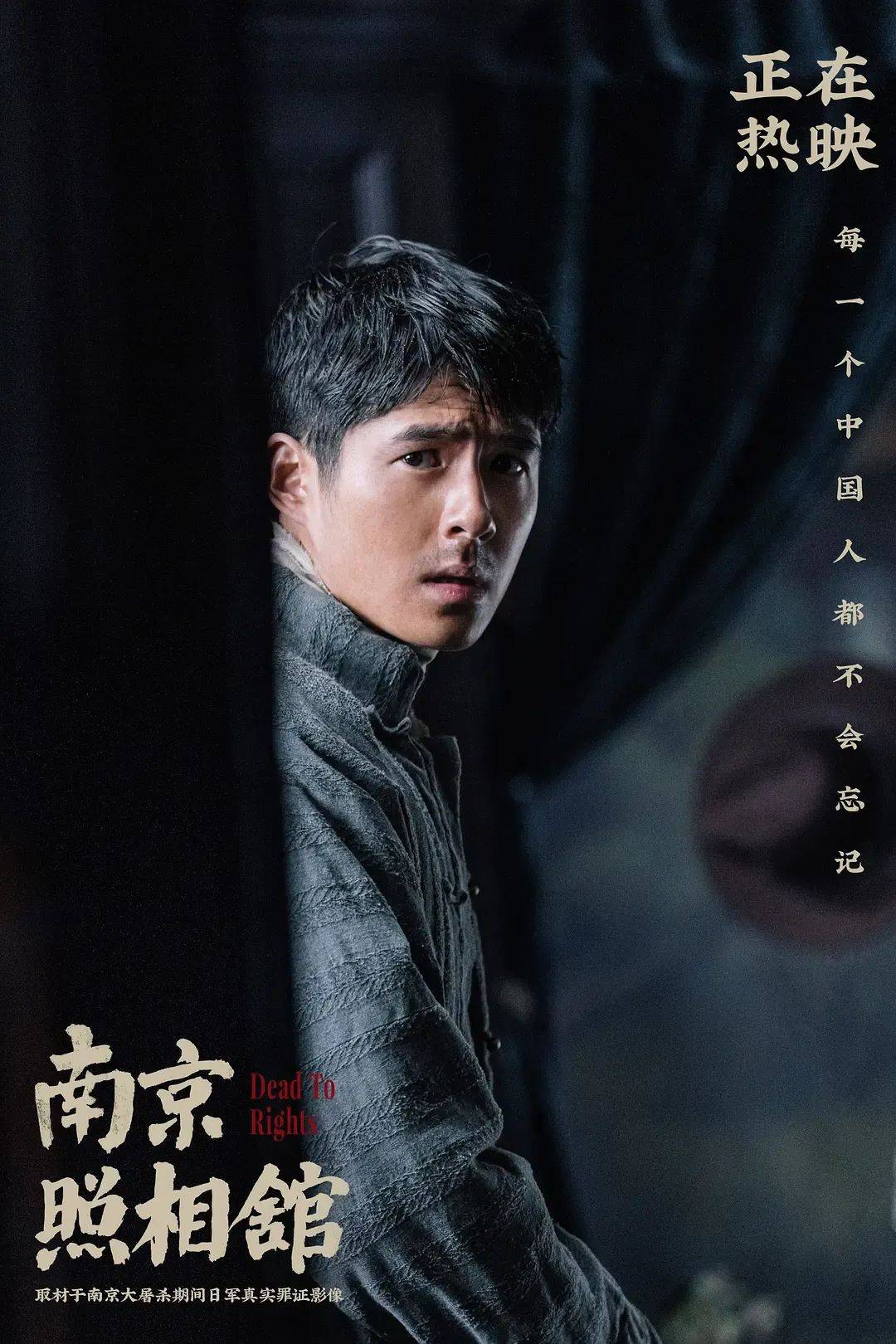

由申奥(《受益人》《孤注一掷》《新生》)执导,刘昊然、王传君、高叶、王骁等主演,以南京大屠杀为故事背景的《南京照相馆》,已于7月25日(上周五)公映。

公映四天,本片已拿下四个日冠,其中周日票房相比周六还有大幅逆跌,目前累计票房已破5亿。猫眼和灯塔给出的最终票房预测,已从10亿出头飙升至30亿级别——暑期档冠军的荣耀,很可能将归于《南京照相馆》。

当然,相比票房表现,电影本身的分量,明显更加重要:豆瓣从开分的8.5升至8.6,暂列今年真人国产院线片第一。这是一部对得起题材、对得起历史、对得起民族情感的主旋律电影。

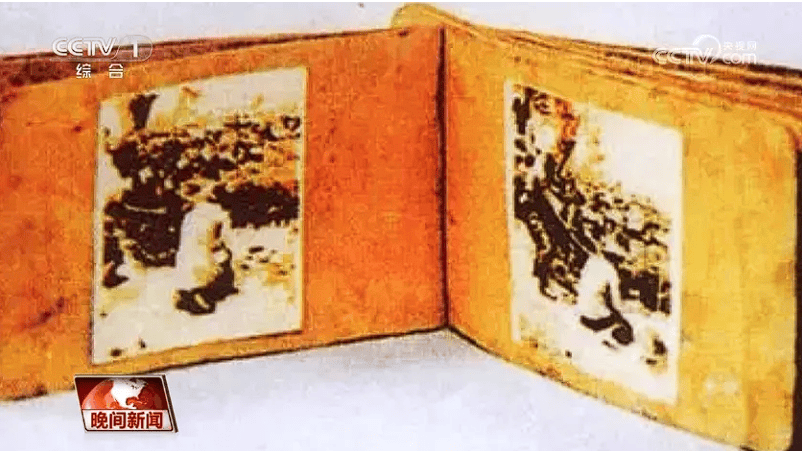

《南京照相馆》的故事来源于真实历史事迹。南京市长江路估衣廊“华东照相馆”的学徒吴瑾,在南京陷落后被迫帮日本军官洗印相片。他为了保存罪证,冒着生命危险留下了16张证明日军屠杀、奸淫、抢劫暴行的照片。战后,相册被提交到南京军事法庭,对战犯谷寿夫的审判定罪起到关键作用。

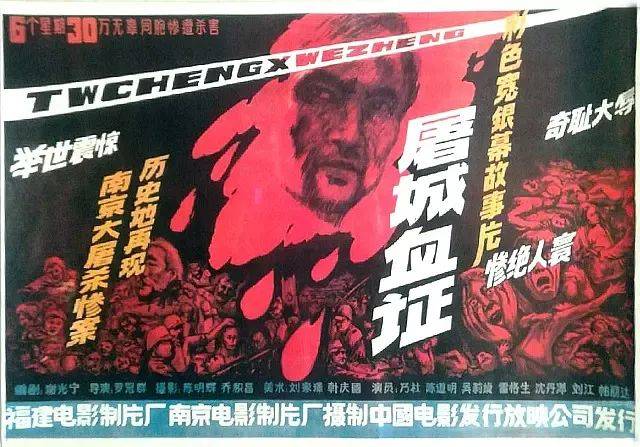

其实福建电影制片厂和南京电影制片厂1987年联合摄制的《屠城血证》(1987),是改编自吴瑾故事的首部电影,也是《南京照相馆》的灵感来源之一。

当然,这次的《南京照相馆》,在很多方面,已经超越了相同历史背景的几部前辈电影。

长久以来,南京大屠杀题材电影在叙事视角的选择上常陷入某种困局,而《南京照相馆》的可贵之处,就是在不同方面规避了这些困局。

《黑太阳之南京大屠杀》(1995)出自《黑太阳731》的导演牟敦芾之手,影片考据扎实,对日军内部的刻画最详细,民族情感也相当浓烈,但影片对暴行的呈现却过于残酷,有剥削猎奇之嫌。

而《南京照相馆》,虽然也有触目惊心的暴行展示,但尺度却相对克制:尸体堆叠的江面被处理成模糊的远景剪影,日军摔死婴儿的暴行被置于画面后景,女性遭受凌辱的场景,则有意规避了过于直接的裸露和肢体暴力……

这类留白,没有直接消费苦难但观感同样震撼,反而在观众心中唤起更加庄严肃穆的道德力量。

《南京!南京!》(2009)试图通过心存良善日本士兵的视角展开战争反思,虽具探索勇气,却在国内观众中间引发了不小的立场争议。

而《南京照相馆》对日寇伪善、残暴的呈现,是立场分明、拒绝同情的。并且在立场正、没有道德模糊性的同时,也并不就此将日军塑造得单薄、脸谱化——中尉摄影师伊藤秀夫(原岛大地 饰)的大变脸,大大增加了影片传达愤怒的情感力量。

《金陵十三钗》(2011)以一群妓女为拯救女学生而牺牲的故事为核心,虽然戏剧冲突强、情感饱满,但同样因“学生>妓女”的潜在人格分层而受争议。

同时,和《拉贝日记》(2009)一样,影片展现西方角色人道主义的比重较大,也一定程度上削弱了中国观众找到情感落脚点,实现更能共感的心理认同的可能(当然,这不代表外国友人拯救国人生命的巨大贡献应该被否认)。

而与之相对的,则是《南京照相馆》的最强情感立足点:影片的主角不再是外国拯救者,或是施暴者内部带有反思色彩的个体,而是最坚定地将叙事视角回归于中国普通老百姓。国人不再是历史叙述中被凝视、被拯救的客体,而是成为了这段惨痛历史真正的亲历者、见证者和讲述者。

年轻邮差苏柳昌(刘昊然 饰)、女演员林毓秀(高叶 饰)、国民政府警察宋存义(周游 饰)、照相馆老板金承宗(王骁 饰)一家, 七位身份背景不同的老百姓,在日寇攻占南京后,偶然齐聚“吉祥照相馆”避难。

虽然他们各有懦弱、庸常的一面,但面对国仇、家恨和残酷的道德煎熬,众人无一例外都走向了为国家、为彼此而牺牲的大爱和觉醒道路,最终通力合作,将证明日寇暴行的照片带出,换来了最终的历史正义。

正是这种对个体勇气和普通中国人韧性的深入刻画,成为了电影巨大感染力的源泉。

当然,小人物因为目睹日军的残忍暴行而受到强烈冲击,这是出于朴素的人性本能。但这样共通的强烈情感,能不能形成一种“情感共同体”,上升到更高的层面,和“中国”这个最大的概念联系起来?

《南京照相馆》也做到了。

在影片构建的小小地下世界里,既有几位小人物血肉丰满的爱恨和勇气,也同样通过他们的精神升华,象征了中华民族作为整体的重新建构和精神涅槃。

在片中,演员林毓秀和他的情夫、汉奸王广海(王传君 饰)进行了一场有关战争胜败的辩论,王广海说中国人是一盘散沙,根本不团结,所以必败——这其实不是他的丧气话或偏见,而是民国政治文化精英的共识。

不过正如伟人所说,日寇“把一盘散沙的中国人民打得团结起来了”,中国现代民族主义的成熟源自抗日战争,《南京照相馆》对这一点的表现,也是成功的。

林毓秀是个典型的普通女人,她身为地位较低、一开始只求自保的戏曲演员,在因日军暴行的冲击陷入巨大的挣扎痛苦时,会对情夫说,自己从小学的是梁红玉、穆桂英,怎么能做汉奸?

而最终照相馆众人即将分离时,金老板用一系列照相布景,将祖国“大好河山”一一展现在众人眼前。从北平故宫、天津劝业场、杭州柳浪闻莺、上海城隍庙、武汉黄鹤楼,最后再到万里长城,家人邻里和整个国家正遭受的苦难,与对美丽国土、美好生活的想象形成强烈对照——这家国一体的民族情怀,也自然地成为了能使银幕内外的国人深深触动的“血脉觉醒”。

代代相传的语言、文化、故事、符号,是深埋在每个中国人心中的精神图腾,这是电影联结具体人性叙事和宏大民族叙事的精妙技巧,赋予了历史叙事一种细腻的沉浸感和温度,也在更高的层面上,诠释了抗日战争对中国历史的重要意义。

众所周知,在日本,一直存在着这样一类影视作品,往远了说有吉卜力动画经典《萤火虫之墓》,往近了说则有《在这世界的角落》和《哥斯拉-1.0》,它们都因刻画了战争加之于日本人民的深切苦难,成为在日本和西方都收获许多赞誉的当代名作。

但在曾惨遭日军蹂躏的各国人民眼中,这些作品无疑都有着历史观上的明显局限性:不展现日本作为加害方的一面,只是单方面将日本人民描述成战争受害者,这难道没有不对战争成因进行深刻反思、不彻底对受害国军民悔罪的修正色彩吗?

不少艺术成就出色的日本电影都是如此,更多右翼修正主义色彩更明目张胆、更视中国人民苦难于无物的商业制作,就更不用多提了。

而《南京照相馆》这样让世界“不遗忘”的中国电影,正是对这种日本叙事最有力的反击。同时,本片也是一个重述民族共同记忆的鲜活载体,对下一代,对下下一代,都是。

永远不要忘记。

(文/阿拉纽特)