1905电影网专稿电影《巴扎喜事》以新疆喀什地区为背景,通过乐器制作人克力木与音乐爱好者亚力坤因一把传承三百年的乐器引发的矛盾,串联起两代人的爱情与和解,展现了新疆各民族群众勇敢追求梦想、坚守真善美的动人画卷。

本期《》邀请到影片编剧,跟随电影《巴扎喜事》一起走进大美新疆的文化与风景。

幽默温情的叙事

乐器承载的文化隐喻

《巴扎喜事》以克力木与亚力坤这对“欢喜冤家”为核心,讲述了他们因一把珍贵乐器引发的矛盾如何在两代人的爱情中化解。影片巧妙融入新疆各民族幽默风趣的天性,为观众带来欢笑与感动。

编剧李牧时在访谈中提到,新疆作为电影创作的“富矿区”,不仅拥有壮丽的山川与灵动的歌舞,更有各族人民独特的幽默气质,这一特质在以往的新疆题材影片中尚未被充分挖掘。

在影片中,克力木与亚力坤的冲突达到高潮时,克力木并未选择直接对抗,而是先掏出手机给妻子报备,幽默地化解紧张气氛,展现了新疆人豁达与智慧的处事方式。

这种轻松幽默的处理方式,不仅让角色更加鲜活,也为影片增添了独特的喜剧魅力。最终,两家通过欢笑与泪水握手言和,传递出和谐共融的温暖主题。

影片以两把具有象征意义的乐器“百灵琵琶与玫瑰都塔尔”作为叙事核心,串联起喀什古城的历史与文化。编剧李牧时在喀什乐器巴扎采风时,受到“爷爷的爷爷的囊”等传统故事的启发,决定以乐器作为文化载体,展现喀什古城悠久的历史与多民族融合的魅力。

百灵琵琶与玫瑰都塔尔不仅是两件乐器,更是一个隐喻:它们失散三百年后重聚,象征着新疆各族人民在新时代的团结与幸福。

李牧时表示,通过这一隐喻,他希望表达各族人民携手共创美好生活的愿景。这种文化符号的运用,不仅赋予影片深刻的文化内涵,也让观众在欣赏故事的同时,感受到新疆多元文化的独特魅力。

传承与创新的文化融合

文旅融合的创新实践

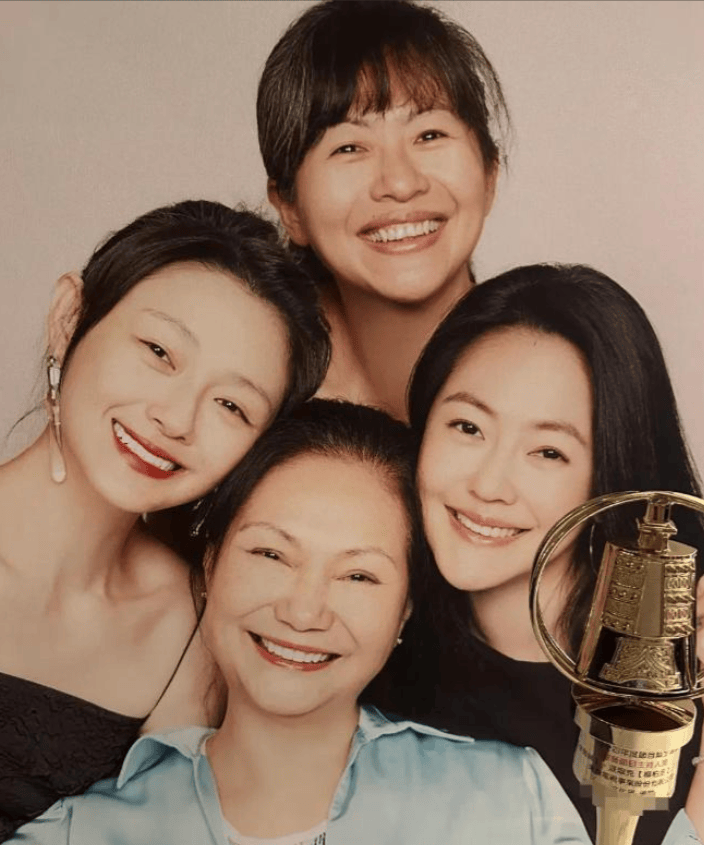

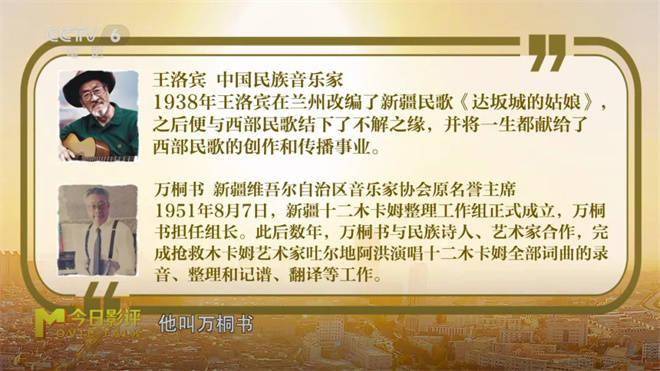

影片中,与饰演的老赵夫妇,代表了新疆文化传承的重要力量。老赵的原型灵感来源于王洛宾、万桐书等为保护新疆民族音乐作出贡献的文化人。他们不仅是音乐的传承者,也是新疆文化自信的缩影。

影片通过老赵夫妇的角色,展现了新疆在传统与现代之间的平衡,既有都塔尔弹奏的古老民谣,也有融入电子音乐的现代混搭,呈现出一个既传统又现代的新疆。

此外,影片中的年轻角色艾尼与莱莉,分别作为旅拍摄影师与舞蹈领舞,体现了新疆旅游业蓬勃发展带来的新机遇。这些年轻人在喀什古城开创事业,展现了新疆青年在新时代的活力与创造力。

作为天山电影制片厂首部深度融合电影与文旅的创新之作,《巴扎喜事》将喀什古城的自然风光与文化景观融入叙事,堪称一部为喀什量身定制的文旅电影。

影片中,沙漠、高山、湖泊、峡谷、雅丹地貌等壮丽景色令人目不暇接,观众直呼“看不够”。通过艾尼的旅拍镜头与莱莉的舞蹈表演,影片将喀什古城的旅游打卡点与非遗手工艺巧妙呈现,吸引观众“跟着电影去旅游”。

李牧时在创作中注重角色与职业的地域性定位,将喀什的旅游资源与文化特色融入剧情。例如,克力木作为非遗乐器传承人,展现了喀什手工艺的精湛技艺。这种文旅融合的创作方式,不仅宣传了喀什的自然与人文之美,也为全国“跟着电影去旅游”活动注入了新活力。

展现自信开放的新疆形象

《巴扎喜事》通过细腻的角色塑造与生动的群众演员表演,展现了一个开放、包容、现代且充满自信的新疆。

影片中,喀什古城的果园、田间地头洋溢着百姓的歌声与笑脸,这些真实的老乡演员展现出对家乡的热爱与自豪。李牧时指出,随着全球游客涌入新疆,喀什古城成为备受瞩目的旅游目的地,百姓的自信心显著提升。这种自信不仅体现在影片的角色中,也通过群众演员的自然表演传递给观众。

影片在上合组织电影节获奖后,在喀什地区引发热烈反响,当地百姓为家乡获得国际认可而倍感骄傲。这种文化自信的传递,正是《巴扎喜事》作为新疆题材电影的精神延续与创新表达。

它不仅继承了经典新疆电影的文化传承精神,还通过现代化的叙事与文旅融合,展现了一个更加开放与文明的新疆形象。

《巴扎喜事》作为一部为喀什古城量身打造的文旅电影,它不仅是一场视觉与文化的盛宴,更是一封写给新疆的深情告白,邀请观众走进喀什,感受这片土地的真善美与无限可能。