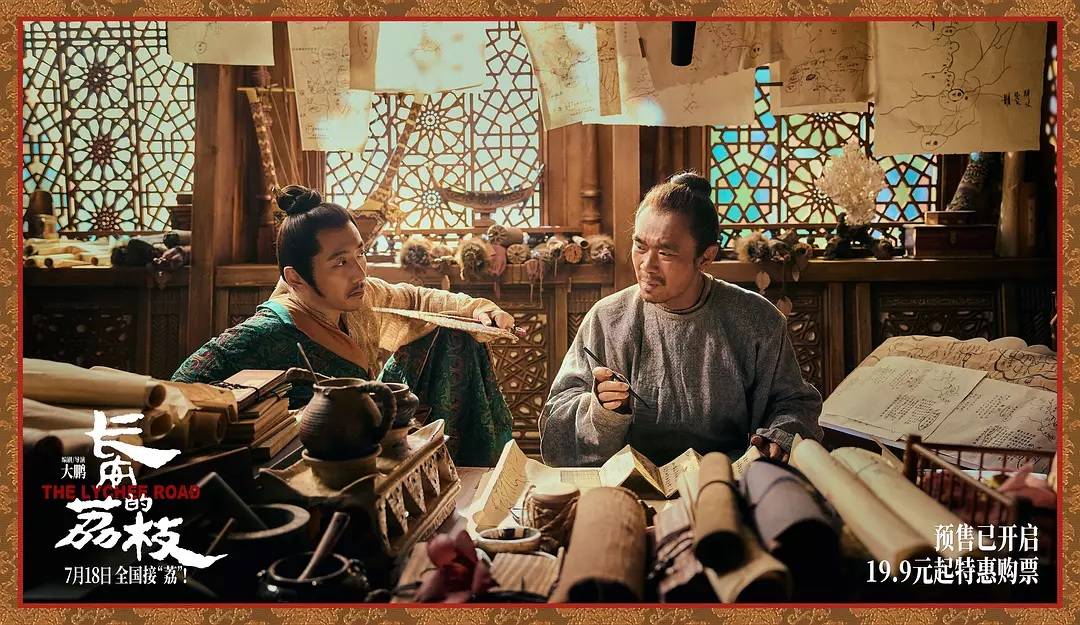

搜狐娱乐专稿 (哈麦/文)从口碑来看,影版《长安的荔枝》显然比剧版成功,电影豆瓣评分7.7分,是大鹏导演作品的最高分,剧版豆瓣评分只有6.6分。

电影版票房也还不错,虽在当下影市偏冷的情况下难成爆款,但借着好口碑实现了低开高走,首日票房3559万元,次日票房6824万元,第三日票房6629万元,预计最终总票房可能冲过7亿元。

同样是原著改编,大鹏做对了什么?

高概念

电影《长安的荔枝》最突出的特点是类型化足够极致。

表面看,它是古装题材喜剧,但实际上,这并不是一部喜剧片,喜剧只是其中的一些包袱,它更像是一部披着喜剧外衣的动作、冒险、心理惊悚电影,这都是非常成熟的商业类型。

它也是一部好莱坞体系里所谓的“高概念电影”,即用一句话就能说清楚,并且吊起观众胃口的电影。

故事始终围绕着一个核心事件在展开,那就是,在看似不可能的条件下,一个小吏能不能把鲜荔枝从岭南运到长安?或者换个说法,一个小吏,要避免自己人头落地,他能做到吗?

这种高概念设定,天然的把观众的心和这个小人物绑在了一起,因为我们每个人都是小人物,都能代入,跟着主角一起做任务,一起扭转命运,希望得到一个好结果。

电影也用了经典的三幕剧结构,以及一些好莱坞商业片套路。

所谓三幕剧结构,即第一幕开端,建立世界观、主角身份及初始状态,通过激励事件打破主角平衡,引出核心冲突。

对应到电影里,李善德一开始意气风发去做官,结果因业务能力强,又不善经营,得罪领导及同事,被领导设计成为荔枝使,即替死鬼,命运发生转变。

第二幕发展,深化冲突,主角遭遇重大挫折并转变策略,中点事件推动情节转折。

这一部分从李善德被动变主动,接受任务,去往岭南开始,他在当地及回到长安后遭遇了一系列挫折,遇到的每一个系统里的权贵都在为难他,他不断想方法在解决问题。

第三幕结局,最终对抗核心冲突,通过高潮展现主角成长或达成目标。

经历了一系列磨难后,李善德终于把鲜荔枝按时送到了贵妃寿宴庆典的桌上。

他终于可以傍上权力,融入大唐官场,享受荣华富贵了。结果,他愤起向杨国忠摊牌,被流放,这是冒险故事里人物的终极成长。

商业感

电影里其他角色都是在有效辅助主角的成长,为他增加人物弧光。

比如剧版里删掉的妻子角色,妻女以及背着贷款买来的家,是李善德的核心牵挂,也是人物求生最大的动能。

电影里还设置了妻子嘱咐他带木棉花回来酿酒的戏,当最终任务达成,木棉花随着马匹疾驰一路飘飞的时候,既体现了主角无愧于国,无愧于家,也体现了这种体制对一个小人物,对一个小家庭的摧残。

刘俊谦饰演的林邑奴这个角色的设定不仅体现了岭南当时的野蛮,体现了主角的善良。同时,他也帮主角化解了两次惊险遭遇,通过紧张刺激的动作戏,加强运荔枝这件事的不易。

第一次是在岭南被追拿时,林邑奴违抗主人命令,救了李善德。第二次是在临近长安被鱼朝恩的人截杀时,林邑奴以死保住了李善德,保住了荔枝,完成了“最后一分钟营救”。这样,主角和配角的人物弧光都得到了加强。

白客饰演的商人苏谅,庄达菲饰演的种荔枝的阿僮姑娘,以及其他众多小角色,都是辅助主角成长和转变的工具。

他们之间友情的建立看起来有些煽情,但这种煽情是有效的,正是这一系列人物及碰到的种种事情,让李善德最后决定冒死对杨国忠说出那些话,完成了人物内在的转变。

苏谅也帮李善德完成了一次“最后一分钟营救”,在官船没到,主角走向绝境的情况下,是这个被他伤害了一次的朋友再次伸出援手救了他,这也让他最后的成长有了铺垫,有了更多的合理性。

《长安的荔枝》节奏好,商业感足够的地方就在于,始终聚焦主线,没有废戏。

电影本身就明确了时间限制,这就像打游戏一样,在特定的时间内做任务,利用时间压缩制造紧迫感和观众焦虑,同时,这种紧迫感最后带来的也是释放感、爽感。

从这个角度看,大鹏也是优秀的产品经理。他越来越懂得如何选题,如何发挥自己的优势,如何把控节奏,以及如何平衡商业和表达。

当下性

《长安的荔枝》另一个明显的特征就是当下性,这让它比剧版更亲民,更有观众缘。

互联网出身的大鹏在迎合观众和找营销点上可以说毫无包袱。

《长安的荔枝》本是历史题材古装电影,大鹏毫不避讳地把它和当下有意关联,无论是有些略显不符合时代特征的桥段、台词,还是在营销上,他都在强化这是一部打工人电影。

他和白客主演的打工人电影《年会不能停!》就曾获得过成功。

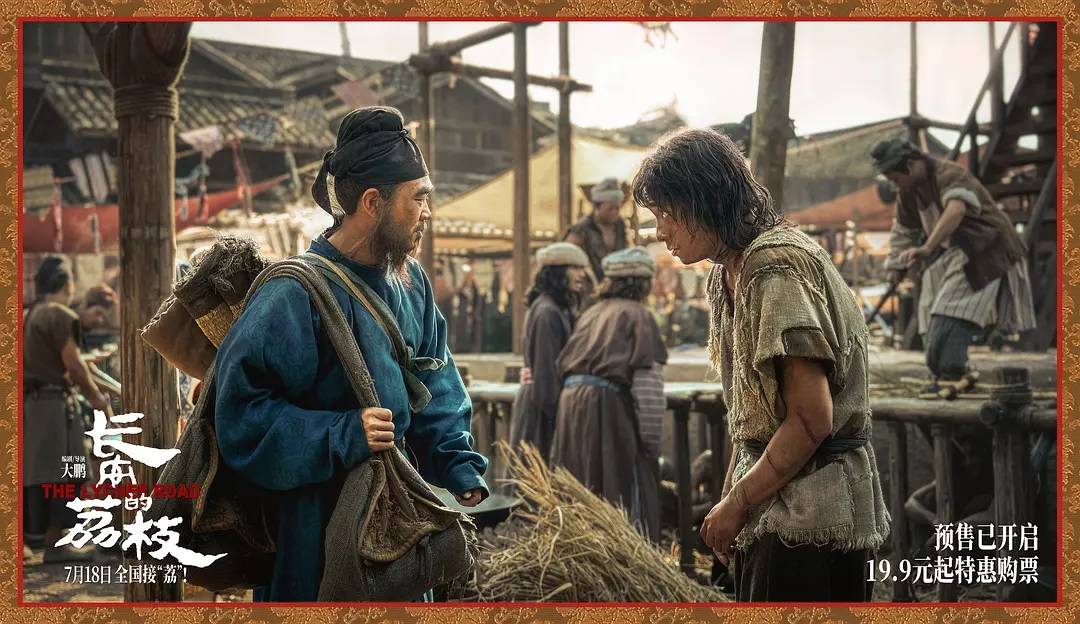

比如电影一开始写李善德在长安贷款买房安家,像极了小镇做题家努力打拼在北上广买房定居。

打工人在高压环境下做任务的过程中,为跑通各个衙门,争取钱财、人力、马匹,面对各部门相互推诿、扯皮,又何尝不是当下各类企业,以及各类系统的现状。

而他兢兢业业得来的成果,最后有没有用,功劳谁来领,并不由他的努力来决定。

小人物,只能是一颗螺丝钉,甚至是权力博弈的旗子。

李善德嘴里的“就算失败,我也想知道,自己倒在距离终点多远的地方。”看似是一种理想主义,是一种燃,其实是一种不得已的被迫对抗。

当然,这种所谓的当下性其实也是一层表皮,是一种接近观众的方法。

《长安的荔枝》的核心表达远不止于此。它讲的是唐朝的命运。通过运荔枝这一件事,以小见大,让观众看到唐朝的必然结局。

电影里有一个镜头很有巧思,最后,没有拍宴会盛况,没有拍人物,而是聚焦于一盘荔枝,一盘堆放在各种水果中间的普普通通的荔枝,贵妃的手伸出又收回,甚至都没碰它。

这种表达也是有当下性的。

就像《封神第一部》改掉了红颜祸水,拿走了把一个朝代的命运推责在一个女人身上的传统表达,写出了纣王的贪欲和野心。

《长安的荔枝》这个镜头也在提示,想吃荔枝的是贵妃吗?贵妃真的有那么重要吗?

荔枝背后,显然是以男性为主宰的权力的争斗,杨国忠和鱼朝恩两派势力一个想让荔枝送成,一个不想让送成,他们都在争宠、争权,而圣人,或许是在测试皇权的掌控力,荔枝,贵妃,都只是道具罢了。

苦的是底层百姓,是李善德这样的小人物。

最后,他边吃着荔枝边流泪,这泪里,包含了太多东西,有不公,有辛酸,有惋惜,有幸运,有讽刺,还有无力、无奈。

只能说,时代浪潮下,你我皆浮萍。这是一种恒久的当下性。