【版权申明:本文为@影吹斯汀 独家原创稿,未经许可不得以任何形式抄袭or转载,违者必究!】

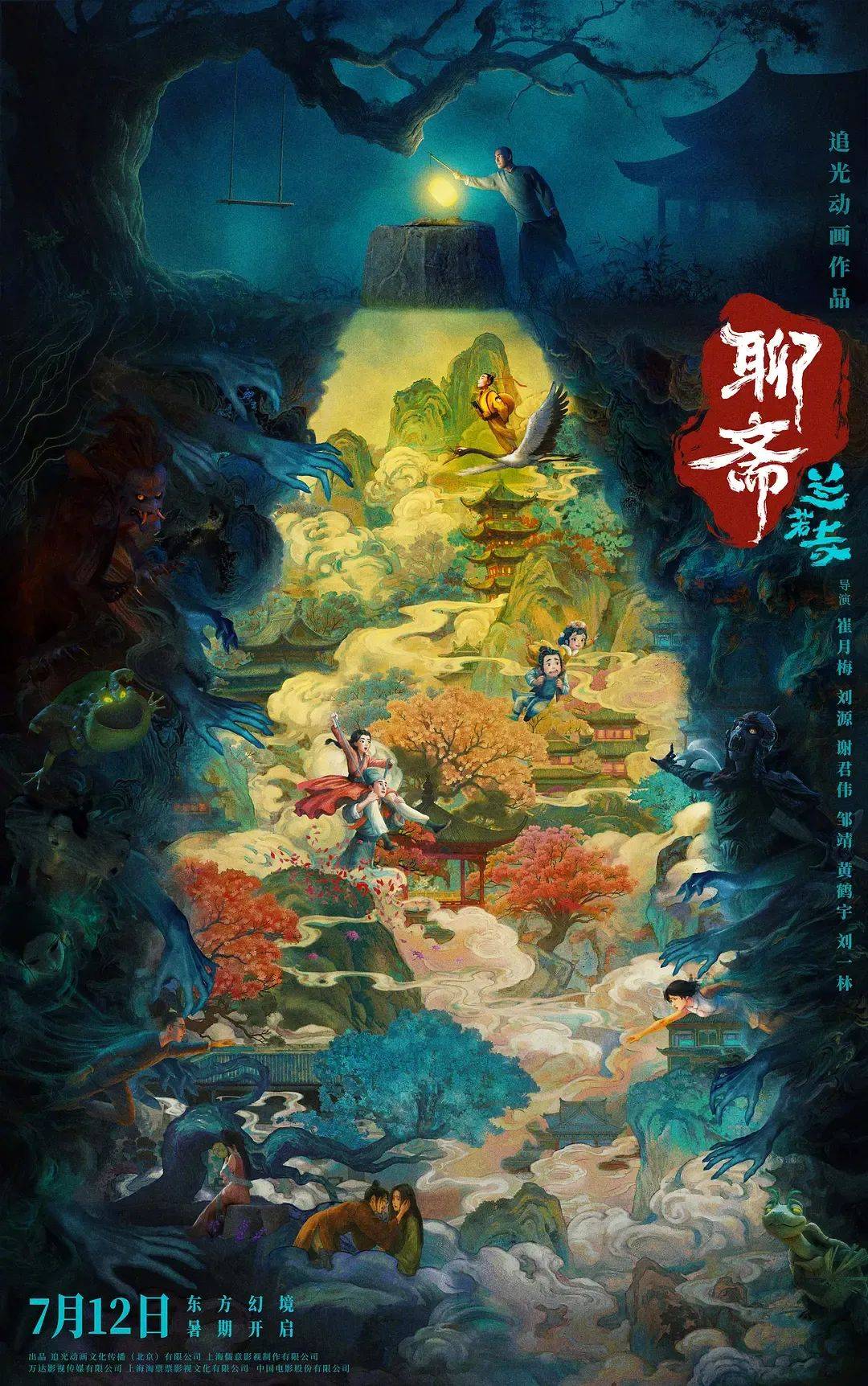

尽管一口气讲了六个聊斋故事,量大管饱,尽管视效华丽也更胜过往,但《聊斋·兰若寺》,似乎还是要成为追光动画跻身主流视野以来,市场表现最失败的一部作品了。

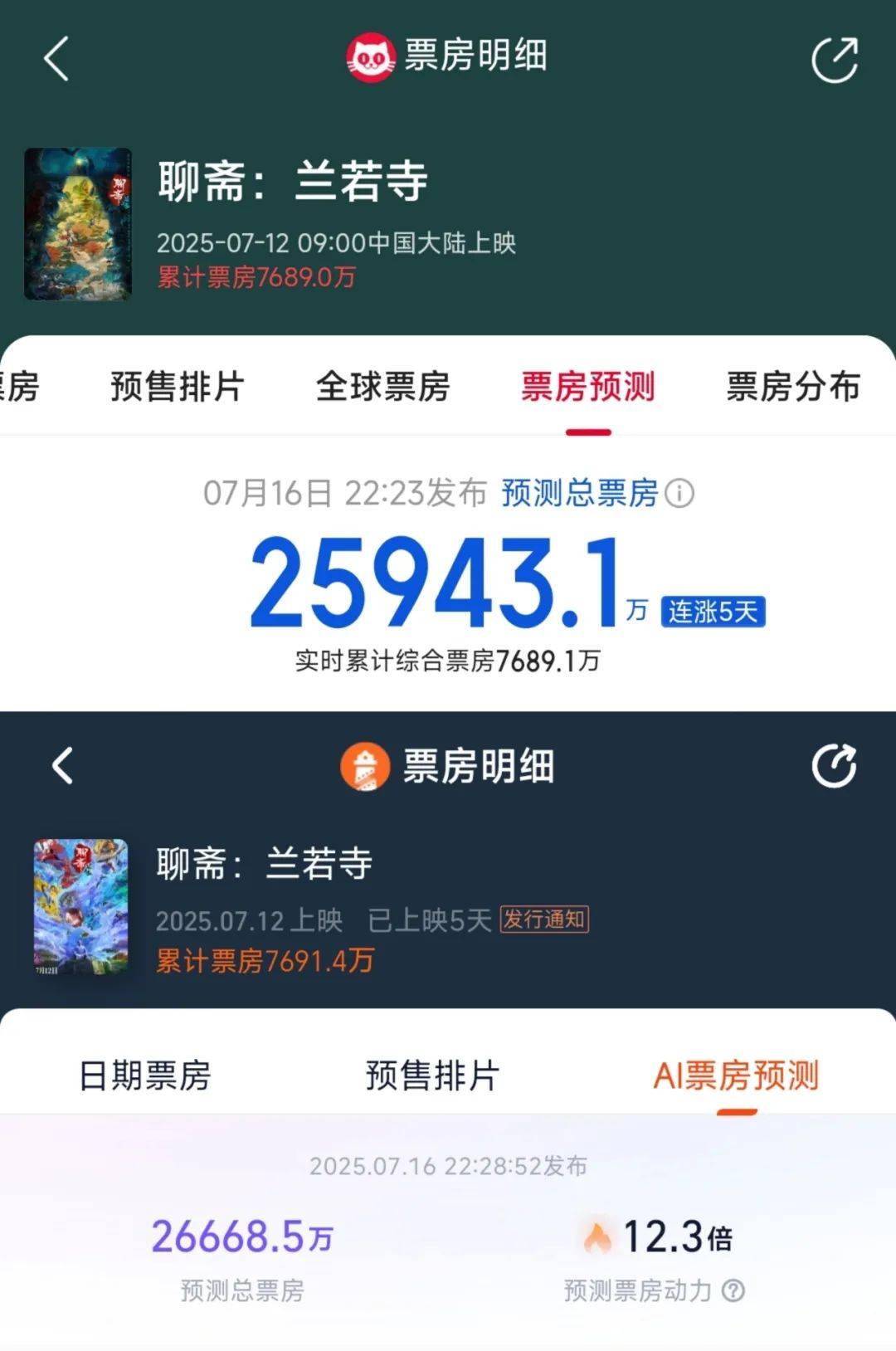

于7月12日(上周六)公映的本片,首周公映两天仅收4100万左右,远逊于去年《白蛇:浮生》逾1.3亿、前年《长安三万里》近1.8亿的首周末公映票房,猫眼和灯塔专业版给出的最终票房预测,仅为2.59亿和2.67亿。

尽管暑期档竞争暂时还不那么激烈,影片后续的票房走势有超预期的空间,但《聊斋:兰若寺》跌破追光动画长片自《白蛇:缘起》(2019)来铁打的“4亿底盘”,基本已成定局。

许多人将这次《聊斋:兰若寺》的失败,归结于追光传统的“剧本老大难”问题,这当然有一定道理。目前本作豆瓣评分为6.7,在追光十部长片中仅高于其“成名”前的《猫与桃花源》(2018)。既然影片的动画技术和视觉效果是毋庸置疑的强项,问题自然“又”是出在剧本上。

但是,《聊斋:兰若寺》的剧本问题,和追光以前“讲不好一个完整故事”的剧本问题,其实还不太一样。

木桶效应,观众习惯看短板

《聊斋:兰若寺》的剧作模式是“1+5”:主线是《井下故事》,蒲松龄被龟和蛤蟆二精胁迫主持“讲故事大赛”,由此展开五个相互独立,但都与“情”相关的聊斋故事(《崂山道士》《莲花公主》《聂小倩》《画皮》《鲁公女》)。

这是典型的拼盘/集锦/篇章式电影形式。在这种形式下,《聊斋:兰若寺》的共六个故事中,平心而论,是有好故事的。但由于“木桶效应”这一多数观众心里的习惯性标准,某些平庸老套的故事的存在,使得影片整体很难收获全盘赞美。

《崂山道士》是院线少见的毛毡动画,用稚拙可爱的画风,讲述了一个“不要浮躁虚荣”的道德劝谕故事。同时,这种形式的制作极其耗费人力物力,也充分展现了追光的技术水准。

但对于某些观众来说,这个曾经被上美影以木偶动画形式演绎过、又曾见诸义务教育语文课本的故事,还是有些不够新鲜,对“悍妻”一角的呈现,放在这个时代也不讨喜——至少,《崂山道士》的故事不会是整部电影的加分项。

《莲花公主》将原作中的书生窦旭和莲花公主都从青年改为幼童年纪,走的是童真童趣的路线。这段用主流3D画风结合水彩式的晕染手法,表现民族美学色彩浓厚的场景和精怪造型,缤纷绚烂,在视觉美感上无可挑剔。

但对于某些观众来说,这段当然又有些低幼了。

而有过很多翻拍版本的《聂小倩》,在这部里大胆把时代背景变成了风雨飘摇的民国,场景和人物也民国风、“蒸汽朋克”化了,影片甚至让燕赤霞使用枪械降妖……

按理说,这样“乾坤大挪移”式的改编,本该有些新鲜感。但实际上,影片的“革新”只体现在皮囊,相比经典的《倩女幽魂》版本,这个民国版的故事进程和人物关系都基本不变,并且宁采臣携聂小倩归家的结局,也和救亡图存的时代主题没多大关系。

没升华,没深度,就是简单的换皮而已。这样貌似颠覆、实则保守的改编,还不如老老实实还原经典版本。

相比于同名真人商业电影的浪漫化改编,《聊斋:兰若寺》中的《画皮》情节高度还原原著,没有浪漫,只有恐怖、恶心、猎奇,冷酷地呈现了古代社会夫妻纲常的腐朽。影片唯一的重要改编,是在结尾点出了妻子对丈夫和婚姻制度的心灰意冷,使女性主义表达更为主动、有力。

同时,这段动画采用了冷峻凄艳的宋画工笔风格,并融入了某些实验动画的运动思维,做到了形式和内容相得益彰。可以说,《画皮》这部分,就是《聊斋:兰若寺》的最佳一章。

至于最后的《鲁公女》篇章,走的就是青年男女人鬼情的浪漫路线了。影片将原著中性情“疏狂不羁”的张生性格软化,去掉了他在鲁公女投胎后和别人结过婚的设定,并将鲁公女的性格也现代化了,或许有些观众会被这段故事感动,但这个片段活脱脱就是古偶观感,显然也算不上什么能让人叹服的艺术杰作。

更何况,张生的人设乃至面孔,都和《白蛇:浮生》里的许仙太过相似,这种“模型复用”的既视感,同样难让人给出多高的评价。

最后,以蒲松龄和井下精怪为主角的《井下故事》,其实就是个引出其他故事的串场,不是主体,但自身也确实没什么嚼头可言,就是单薄。

各自梳理下来,结合豆瓣短评区前排的主流意见,《崂山道士》《莲花公主》《聂小倩》《鲁公女》都是有褒有贬,其中《聂小倩》的巧思最少、剧本最无趣,比较拉低观感。

而《画皮》艺术性最佳,但由于某些情节和场景的恐怖、恶心,又会使相当一部分观众产生排斥心理。

总之,《聊斋:兰若寺》中就没有哪个篇章,够赢得大多数观众的强烈喜爱;同时,虽然没有哪部分烂到一无是处,但几段当中,总有一些能惹不同观众“膈应”的点,要说总的感觉,还是平庸大于惊艳。

拼盘意味着不统一

除了质量参差之外,针对《聊斋:兰若寺》票房的不冷不热,还有一种公认的看法:六个故事的题材和风格不统一。

一部聊斋电影,在选择故事时只注重经典性,而没太关注关联性。以薄弱的”情“字为线索,把传统道德教化、童趣童真,以“身体恐怖”解构婚姻的成人邪典、古偶式的青年男女之爱杂糅在一起,既无法给观众带来连贯的情感流,也使得影片难以调和众口,覆盖足够垂直且广泛的观众群体。

如果说《崂山道士》的道德教化和《画皮》的批判解构、《莲花公主》的童趣和《聂小倩》的成人爱情,还只是“没那么统一”,那更糟糕的情况,就是互斥。

想象一下,一名低龄学生跟着父母来接受古典名著熏陶,看到劝人向善的《崂山道士》和天真烂漫的《莲花公主》,尚能维持兴趣;但当叙事转入《聂小倩》的民国情爱纠葛时,恐怕就不那么能集中注意力了。

而到了《画皮》,阴森的氛围和惊悚的场景更成了少儿不宜,“套画皮”和“吃泥丸”两幕,直接成为童年阴影,都有可能。

反过来说,针对《崂山道士》和《莲花公主》略显“低幼”的某些批评,也不正是影片对目标观众定位不清晰导致的吗?如果完全就是面向儿童的合家欢电影,反倒不太会出现这种声音。

试图囊括全年龄段观众的初衷,在实际放映场景中,其实可能遭遇“无年龄段完全适配”的尴尬。

还不光是年龄的问题,又比如,如果一位观众很喜欢《画皮》中对压迫性婚姻关系的剖析,那ta有不小可能持明确的女性主义立场。而这样的观众,看到言情老套、人物造型还充满“男性凝视”色彩的《聂小倩》,不要说有好感了,很可能就是直接的反感。

所以,追光采取拼盘式的创作手法,而非聚焦某个具体的知名故事诠释《聊斋志异》,一开始,就是冒着很大的创作风险的。

而追光在“讲故事”层面的些微进步,还不足以化解这些风险。上述关于观众年龄层和表达主题的矛盾,客观上也是难以调和的。

也意味着多样性和可能性

当然,尽管市场表现不尽如人意,但《聊斋:兰若寺》在创作路线上的探索,还是有积极意义存在的。

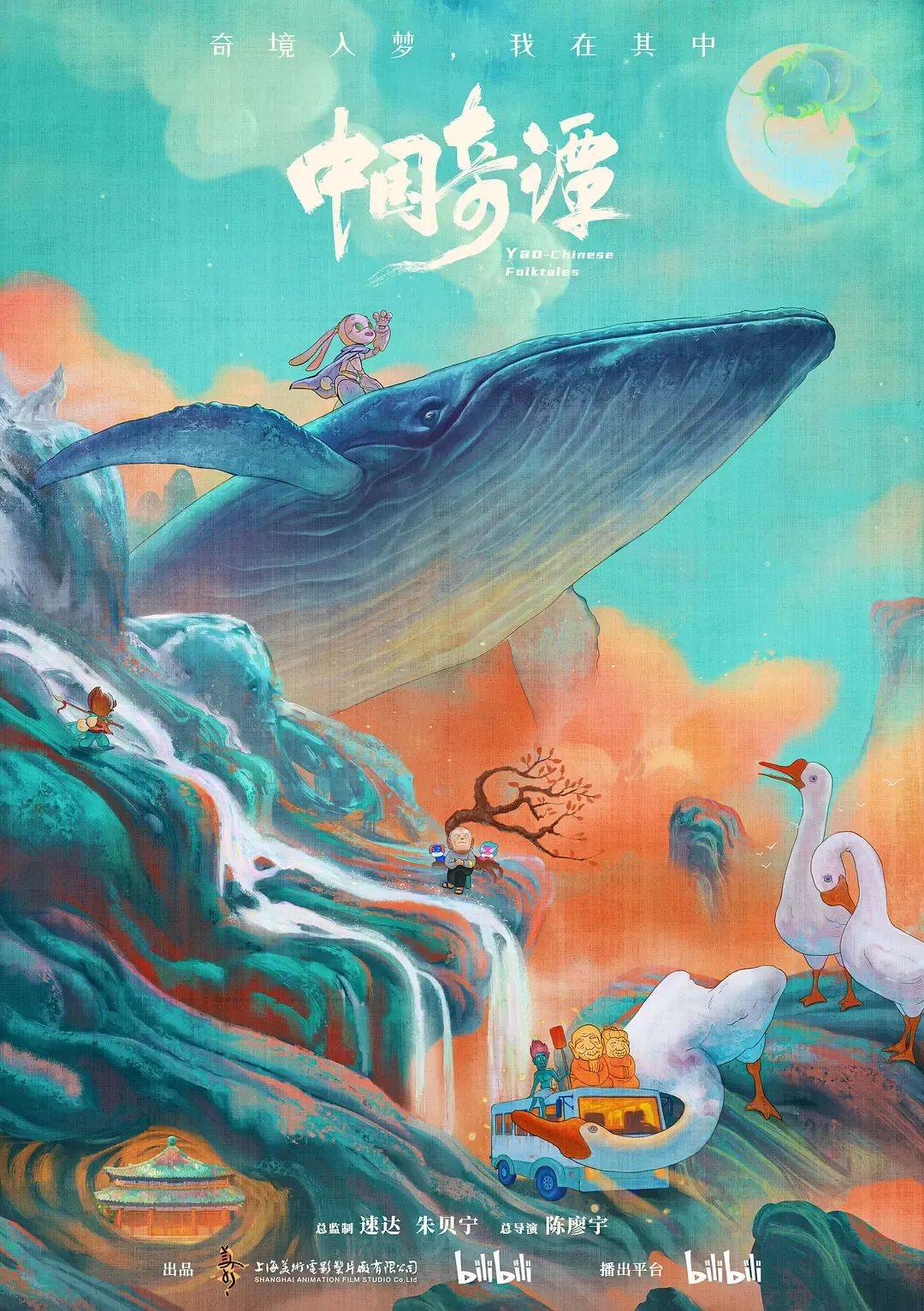

这部电影,不仅是在152分钟里探索了不同的故事题材,还和《爱,死亡和机器人》《中国奇谭》一样,采取了“一故事一画风”的视觉实验,甚至在动画材质上,追光都探索了自己之前未涉及的技术和美学领域(毛毡)。

所以,即使在剧本方面并不尽善尽美,也是一次具有实验意义的技术展示,不仅”秀肌肉“式地展现了追光工作室强大的技术储备,也敞开了某些未来的可能。

大胆设想一下,如果《聊斋:兰若寺》不是一部院线电影,而是一部将各个故事拆开的《聊斋奇谭》动画单元剧,会不会因各集更加独立的内容形式和精良的制作,获得比现在更高一些的风评呢?

完全有可能。

毕竟要说风格和受众不统一,口碑很高的《中国奇谭》各集间,更是天差地别;要说水平良莠不齐,《中国奇谭》的第三集《林林》、第五集《小满》、第八集《飞鸟与鱼》,也都是观众公认相当平庸,甚至有些差劲的单集,风评并不比《聊斋:兰若寺》中的任何一章要好——然而这并不妨碍全剧在豆瓣拿到8.7高分。

可见,电影和网络剧集的”整体性“和各篇章间品质的”齐一性“,在观众心中,还是有着不同的评判标准。

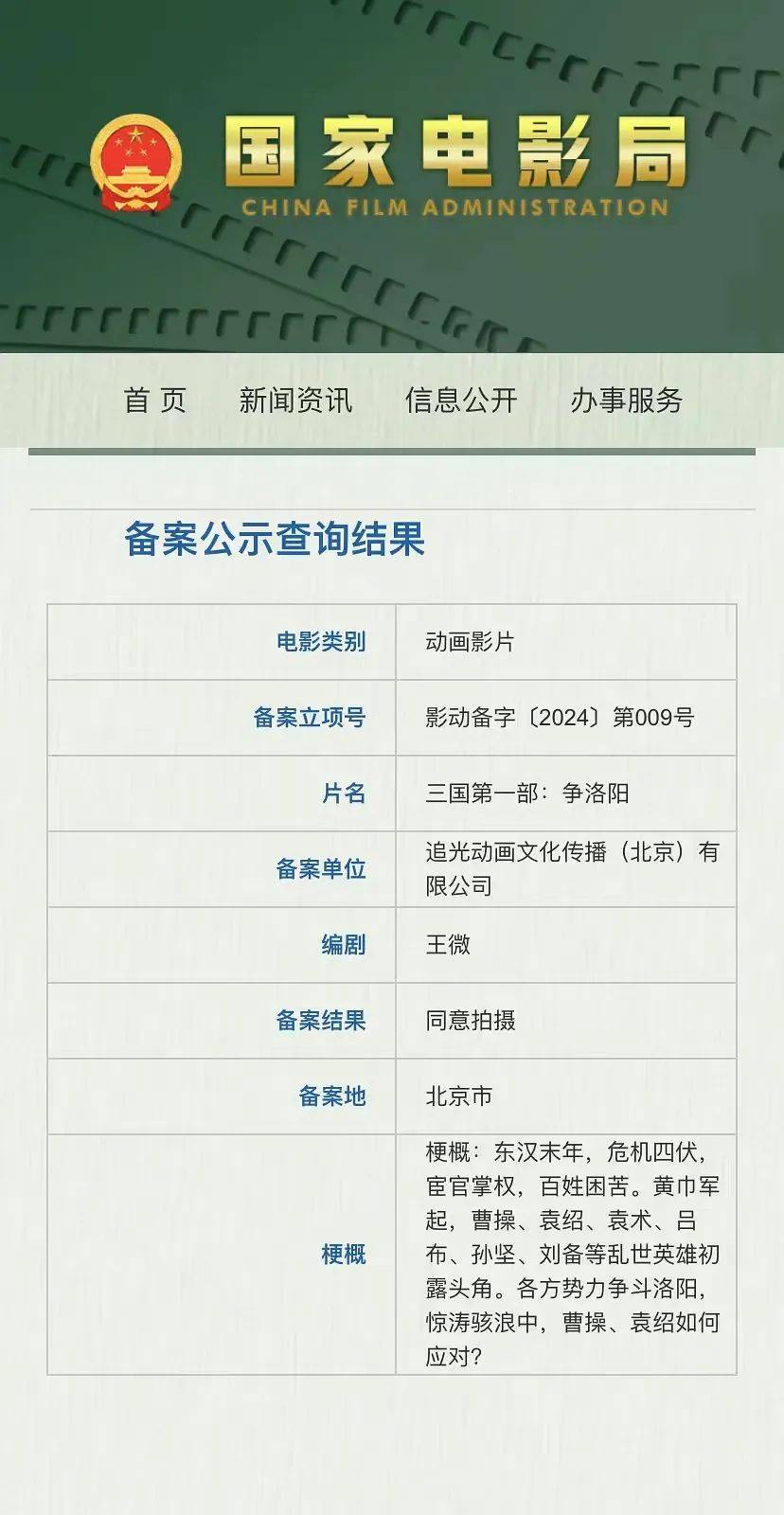

好在,追光未来的三部电影都不是拼盘形式,而是分别改编自《三国演义》、《水浒传》的两部商业大片,以及一部改编自鲁迅生平的《朝花夕拾》。它们讲述的肯定都是连贯的长篇故事。

得看这三部作品,才能排除《聊斋:兰若寺》这样非常规形式的干扰,真正判断追光动画的剧作水平,是继续没什么长进,还是在《长安三万里》的蜕变之后,更上一层楼了。

作为观众,还是期待能持续有精品国产动画电影出产吧。

(文/阿拉纽特)